Dürersche Stiftungstafel

Dürersche Stiftungstafel

1624

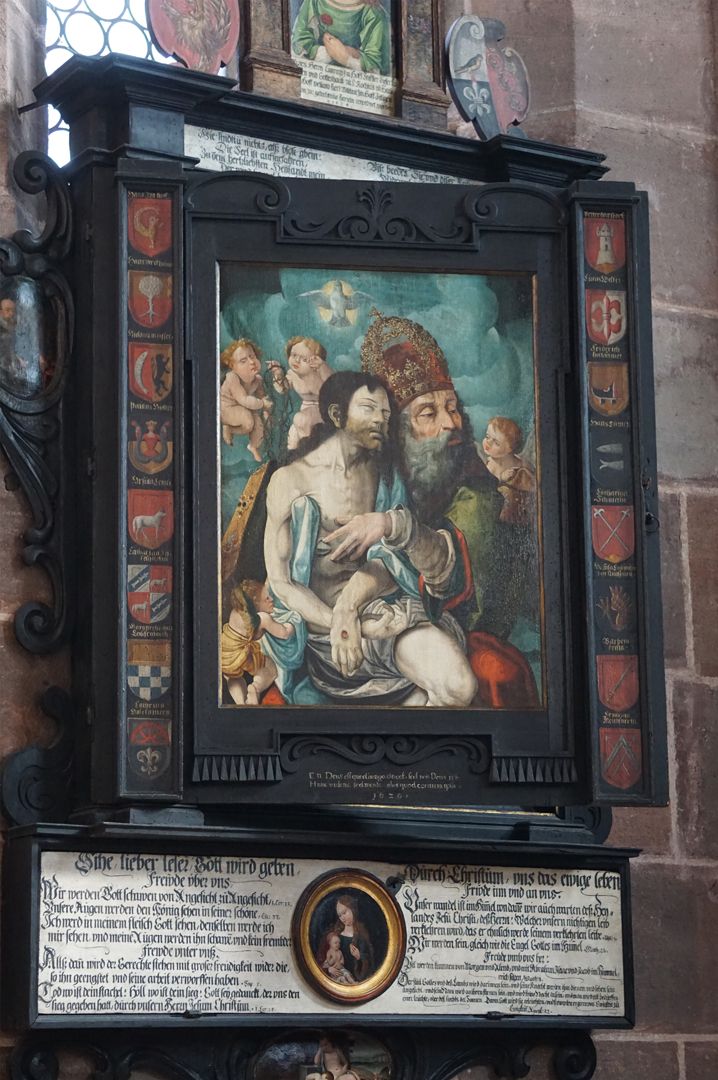

Blick in der Chor der Rochuskapelle, Stiftungstafel direkt nördlich vom Hauptaltar

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

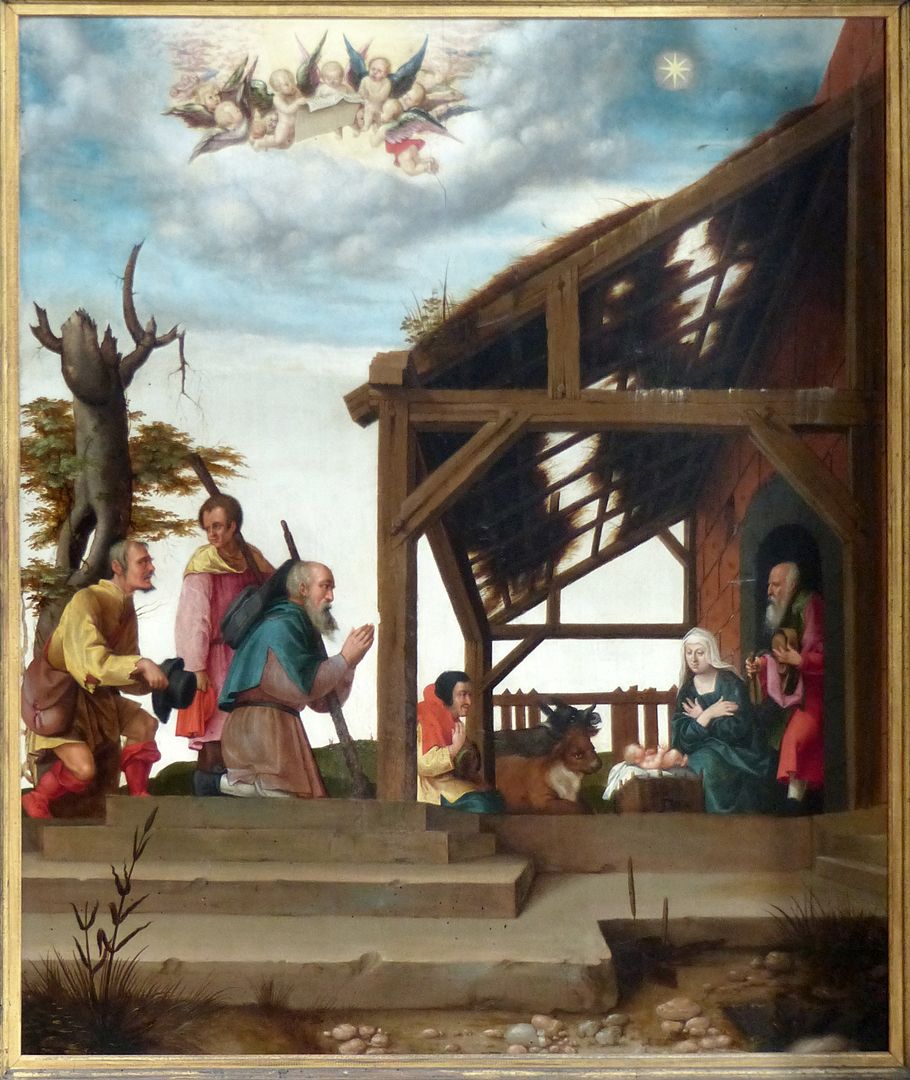

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

Geöffnete Stiftungstafel mit Flügeltür

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Geschlossene Stiftungstafel mit Flügeltür

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Conrad Imhoff

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Porträt des Kapellenstifters Conrad Imhoff

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Vergleichsbild oben: Conrat Imhof von Jakob Elsner, Nürnberg, 1486 (München, Bayerisches Nationalmuseum Inventarnr.: MA.310)

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: München, Bayerisches Nationalmusem / Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

Porträt des Kapellenstifters Conrad Imhoff, Detailansicht

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

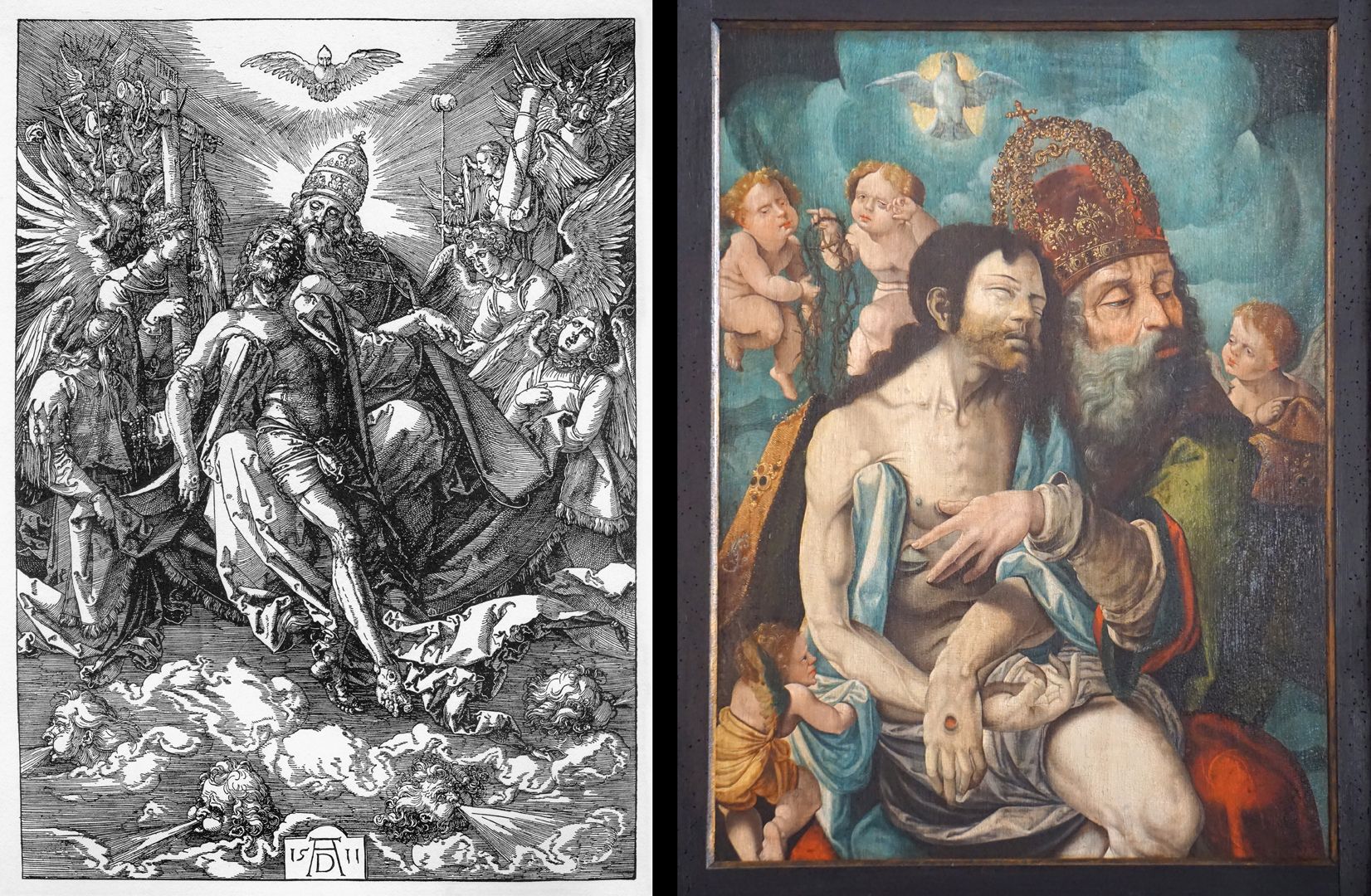

„Gnadenstuhl“

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

„Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend.

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2023, Pablo de la Riestra, Theo Noll

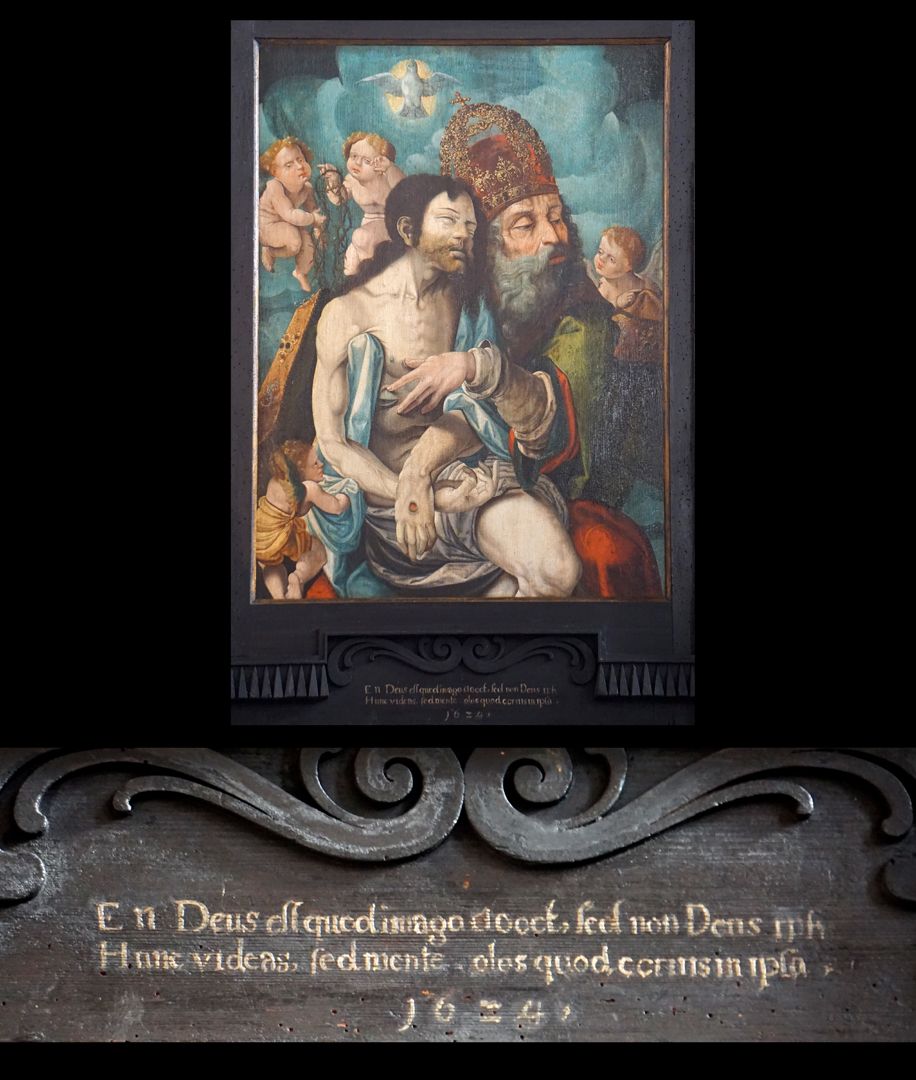

Dürersche Stiftungstafel

1624

„Gnadenstuhl“ und Inschrift

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

„Gnadenstuhl“, Detail, Putti mit Dornenkrone

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

„Gnadenstuhl“, Detailansicht

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

Die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer ist hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden.

Foto 2023, Theo Noll

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Dürersche Stiftungstafel

1624

Detailansicht der Gesichter von Christus und Gottvater

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

Arme und Hände des totenbleichen Christus mit der linken Hand Gottvaters

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Die linke Hand Gottvaters zeigt die Wunde Christi

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

seitliche Kartuschen: links Hans Imhoff (1563-1629) / rechts seine beiden Frauen Anna Maria, geb. Paumgartner und Anna Maria, geb. Schmidmayer

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2023, Theo Noll

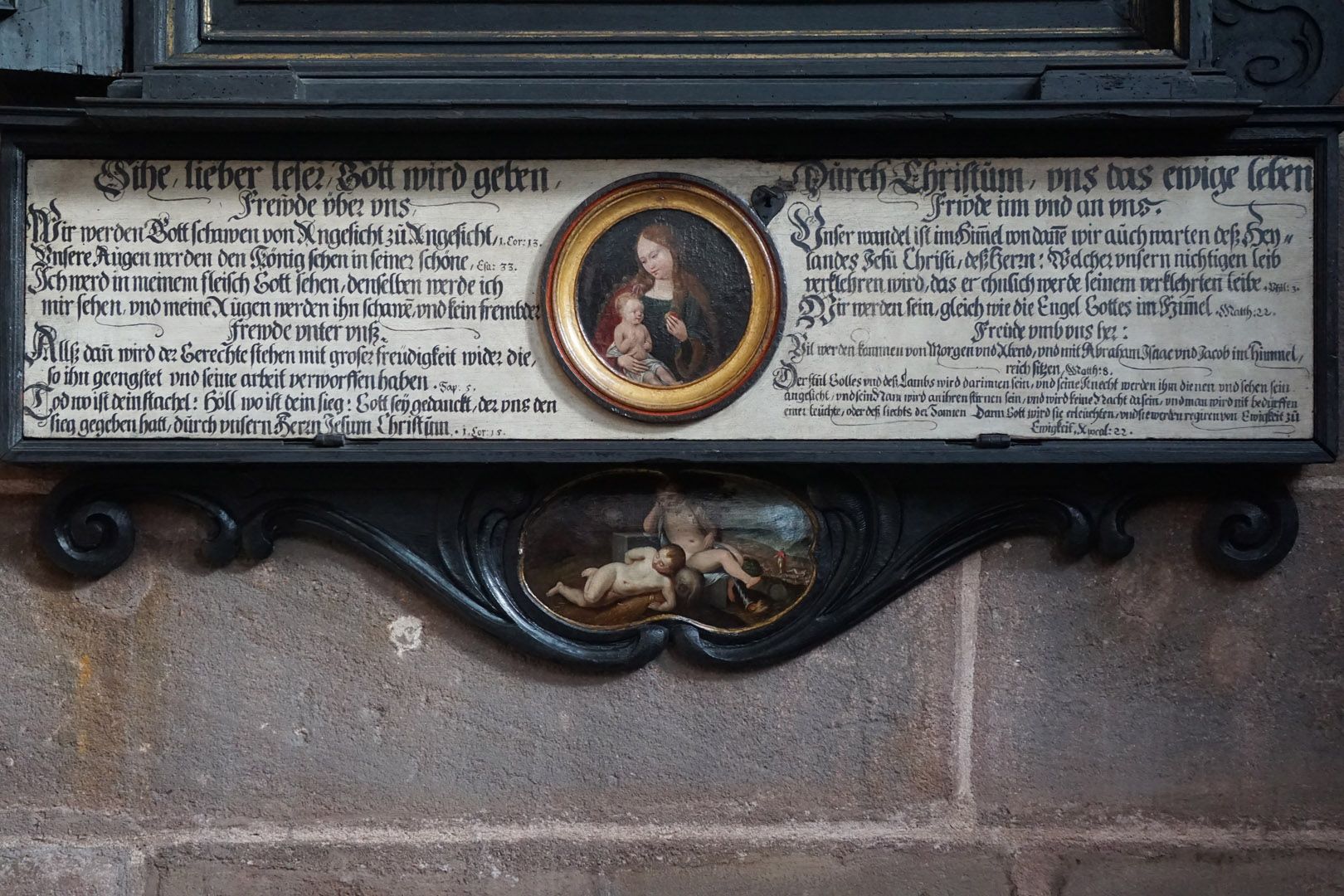

Dürersche Stiftungstafel

1624

untere Inschriftentafel mit Medaillon der Muttergottes und Kind, darunter Kartusche mit zwei Putti als Tod und Schlaf.

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Medaillon der Muttergottes mit Kind

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

Vergleichsbild mit zwei Putti: oben Detail der Gedächtnistafel für Willibald Imhoff in St. Sebald / unten Detail mit bemalter Kartusche aus der sog. Dürerschen Gedächtnistafel in der Rochuskapelle

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

untere Inschriftentafel, aufgeklappt

Foto 2023, Theo Noll

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Dürersche Stiftungstafel

1624

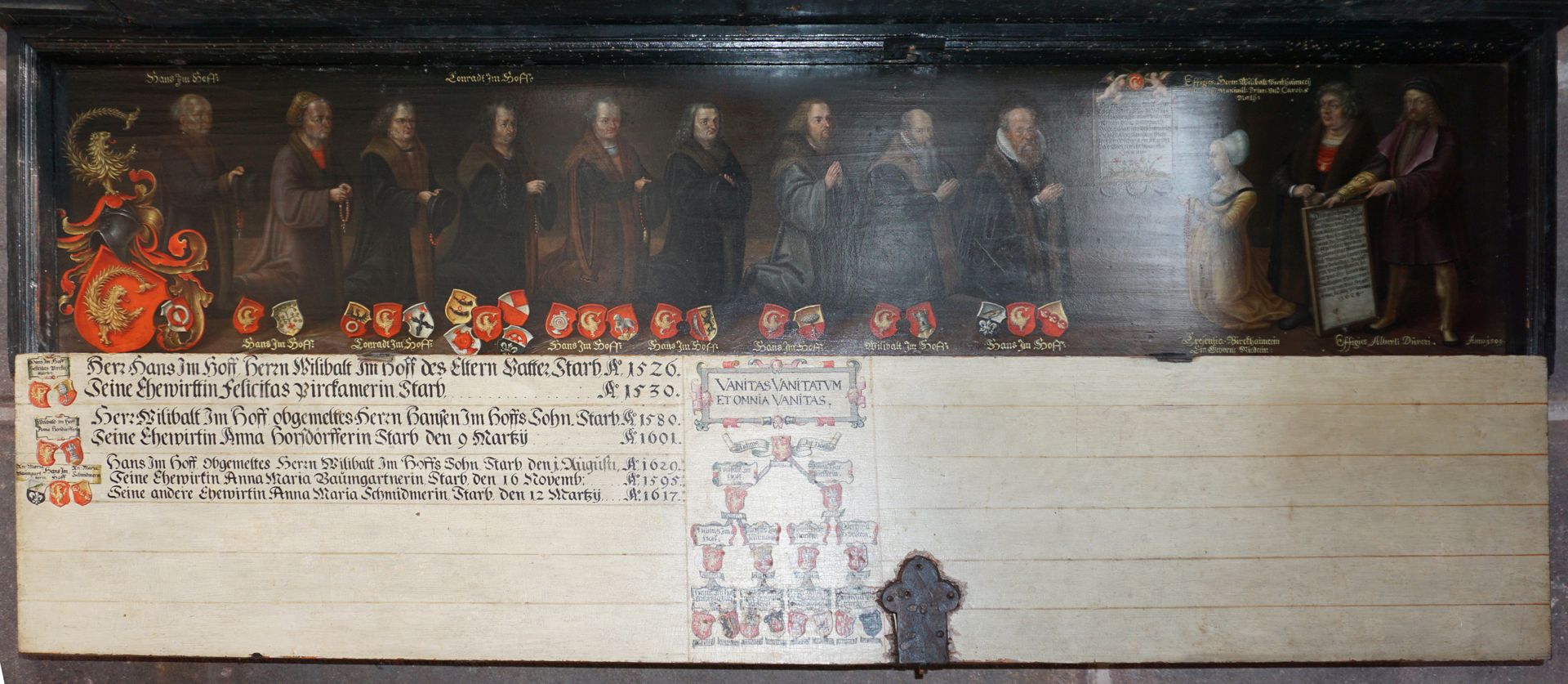

Bildvergleiche

Foto 2023, Theo Noll

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle und St. Sebald

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

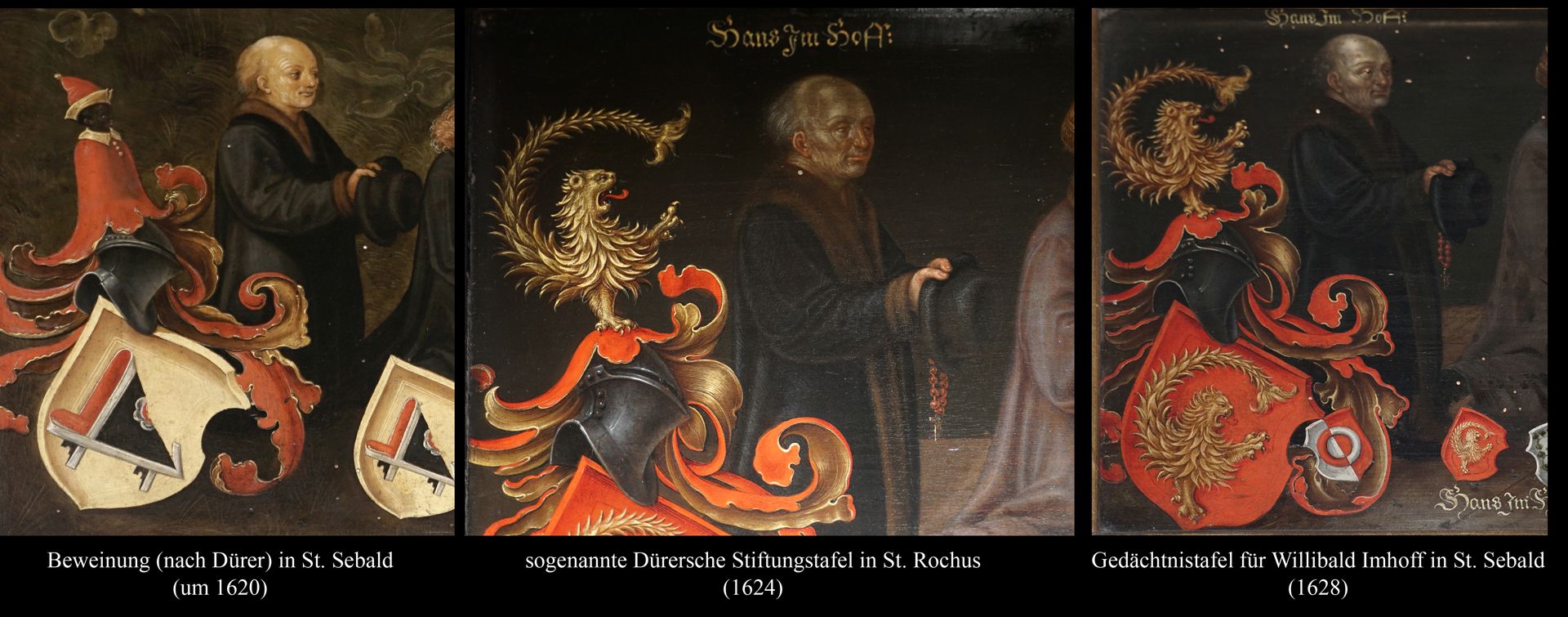

Dürersche Stiftungstafel

1624

Bildvergleich

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle und St. Sebald

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2023, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

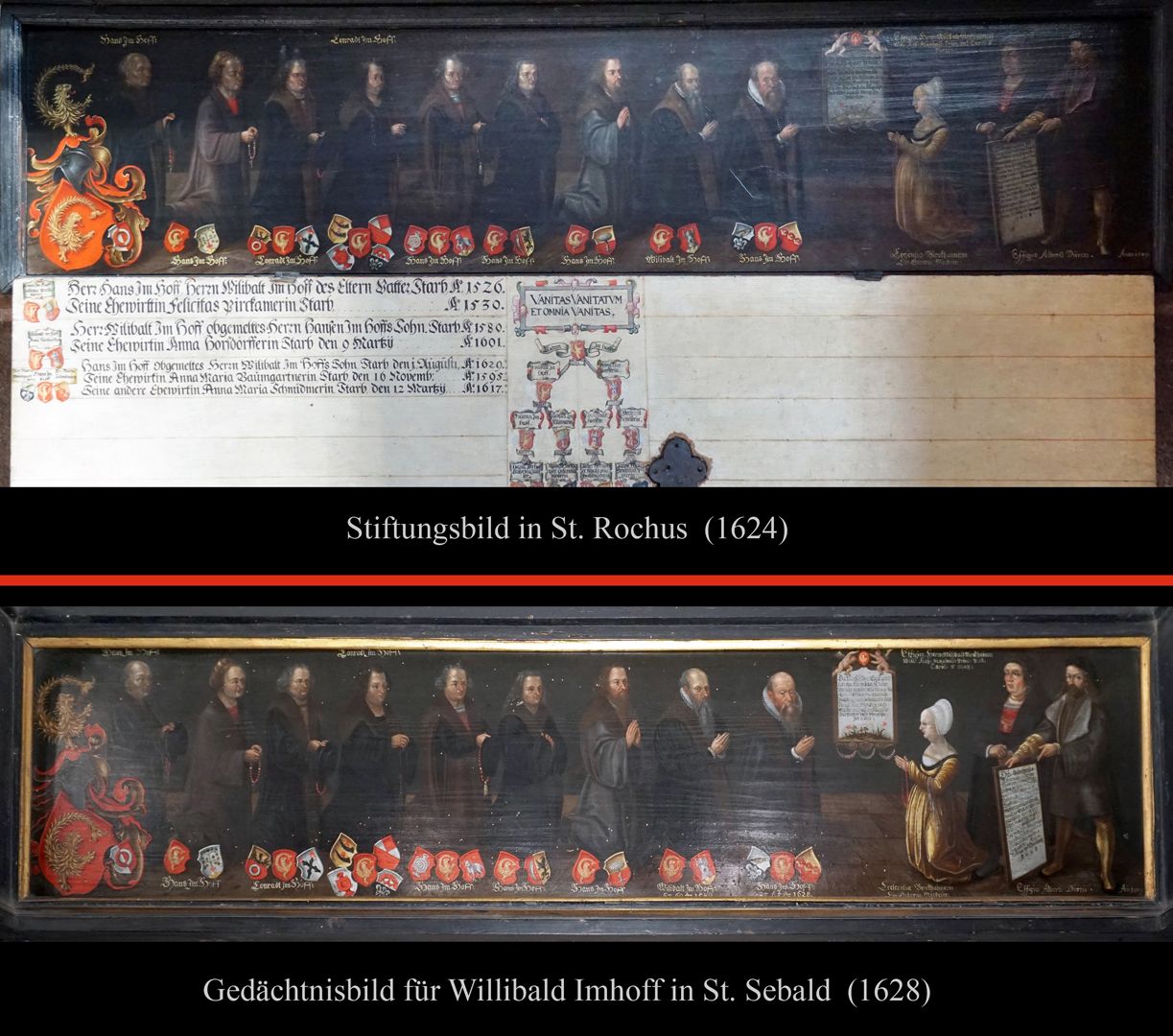

geöffneter Zustand

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle und St. Sebald

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2023, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

geöffneter Zustand

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

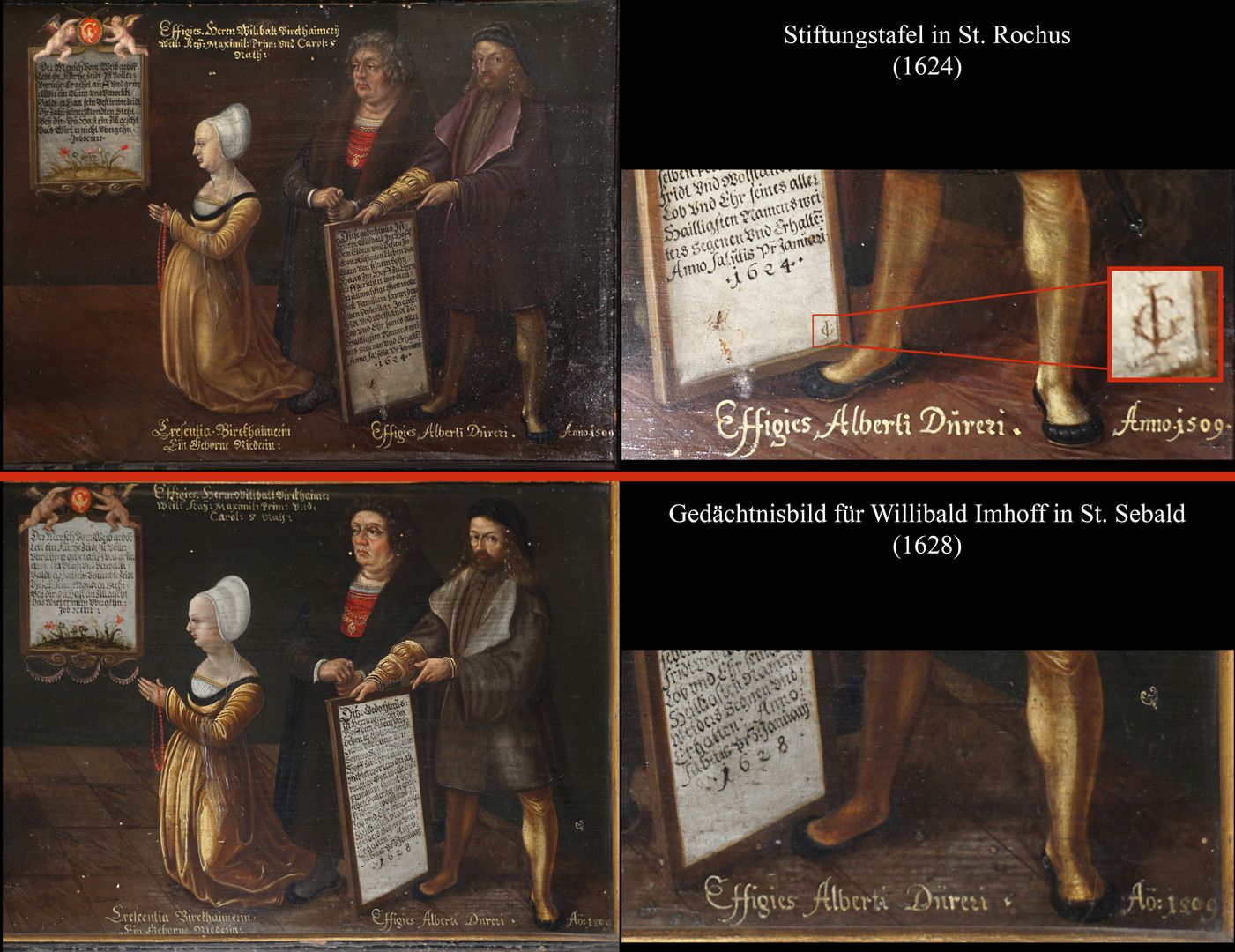

Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten.

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten. (unten rechts Signatur AD !)

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Innenseite der Klapptafel, Detailansicht

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

Anbetung des Christuskindes durch die Hirten

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Anbetung des Christuskindes durch die Hirten und obere Inschrift

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Dürersche Stiftungstafel

1624

Anbetung des Christuskindes durch die Hirten

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

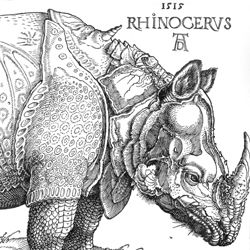

Vergleichsbild: Dürer, Die Kleine Passion, 1509 - 1511, Jesu Geburt

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll

Dürersche Stiftungstafel

1624

Vergleichsbilder, Details aus: Dürer, Die Kleine Passion, 1509 - 1511, Jesu Geburt

Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.

Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.

Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.

Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.

(Pablo de la Riestra)

Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,

Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4

Standort: Nürnberg, Rochuskapelle

Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2021, Theo Noll