Die Beweinung Christi

Die Beweinung Christi

um 1620

Simultandarstellung das Leiden, das Sterben und die Grablegung Christi

Die heute in St. Sebald befindliche Tafel wird vage dem Nürnberger Künstler Georg Gärtner d. J. (1577–1654) zugeschrieben1. Entstanden ist sie vermutlich 1620 als Ersatz für das Original der Holzschuherschen Beweinung, das damals an den Nürnberger Kaufmann Martin Peller verkauft wurde.

(...)

In einer erstmals 1877 veröffentlichten Handschrift von Wilhelm Kress von Kressenstein (1625) wird erwähnt, dass »1622« beim Verkauf der Holzschuherschen Beweinung an Martin Peller eine Kopie angefertigt wurde 2.

(...)

_______________________

1 Vgl. Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk. Berlin 1971, S. 286. – Noch im Jahr 2000 wurde von Steinraths irrtümlich der Versuch unternommen, die Sebalder Tafel als das Erstentstandene der »Holzschuherschen Beweinung« von Dürers Hand, das Gemälde im Germanischen Nationalmuseum hingegen als nach 1520 entstandene Kopie zu identifizieren. Vgl. Felix J. F. Steinraths: Albrecht Dürers Memorialtafeln aus der Zeit um 1500, Holzschuher-Epitaph – Glimm’sche Beweinung – Paumgartner Altar, Forschungsstand und offene Fragen (Ars faciendi, Bd. 9). Frankfurt am Main 2000, S. XVIII, S. 13, S. 27–37

2 Hans Wilhelm Kreß von Kressenstein über Dürer [Autorenkürzel: JEW]. In: Kunstchronik. Beiblatt der Zeitschrift für Bildende Kunst, Heft 1, 1877, Sp. 21–23. – F. Anzelewsky (Anm. 3), S. 286.

zitiert aus:

Die Urheberschaft und Datierung der »Holzschuherschen Beweinung« von Albrecht Dürer und ihr Bezug zur motivgleichen Tafel in Sankt Sebald

Anne Fritschka, 2009

Standort: Nürnberg, St. Sebald, Pfeiler sVI

Entwurf: Dürer, Rezeption

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2023, Theo Noll

Die Beweinung Christi

um 1620

Detailansicht

Die heute in St. Sebald befindliche Tafel wird vage dem Nürnberger Künstler Georg Gärtner d. J. (1577–1654) zugeschrieben1. Entstanden ist sie vermutlich 1620 als Ersatz für das Original der Holzschuherschen Beweinung, das damals an den Nürnberger Kaufmann Martin Peller verkauft wurde.

(...)

In einer erstmals 1877 veröffentlichten Handschrift von Wilhelm Kress von Kressenstein (1625) wird erwähnt, dass »1622« beim Verkauf der Holzschuherschen Beweinung an Martin Peller eine Kopie angefertigt wurde 2.

(...)

_______________________

1 Vgl. Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk. Berlin 1971, S. 286. – Noch im Jahr 2000 wurde von Steinraths irrtümlich der Versuch unternommen, die Sebalder Tafel als das Erstentstandene der »Holzschuherschen Beweinung« von Dürers Hand, das Gemälde im Germanischen Nationalmuseum hingegen als nach 1520 entstandene Kopie zu identifizieren. Vgl. Felix J. F. Steinraths: Albrecht Dürers Memorialtafeln aus der Zeit um 1500, Holzschuher-Epitaph – Glimm’sche Beweinung – Paumgartner Altar, Forschungsstand und offene Fragen (Ars faciendi, Bd. 9). Frankfurt am Main 2000, S. XVIII, S. 13, S. 27–37

2 Hans Wilhelm Kreß von Kressenstein über Dürer [Autorenkürzel: JEW]. In: Kunstchronik. Beiblatt der Zeitschrift für Bildende Kunst, Heft 1, 1877, Sp. 21–23. – F. Anzelewsky (Anm. 3), S. 286.

zitiert aus:

Die Urheberschaft und Datierung der »Holzschuherschen Beweinung« von Albrecht Dürer und ihr Bezug zur motivgleichen Tafel in Sankt Sebald

Anne Fritschka, 2009

Standort: Nürnberg, St. Sebald, Pfeiler sVI

Entwurf: Dürer, Rezeption

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2018, Theo Noll

Die Beweinung Christi

um 1620

Im Bildhintergrund Golgota, davor Maria Magdalena mit einem Salbgefäß in den Händen

Die heute in St. Sebald befindliche Tafel wird vage dem Nürnberger Künstler Georg Gärtner d. J. (1577–1654) zugeschrieben1. Entstanden ist sie vermutlich 1620 als Ersatz für das Original der Holzschuherschen Beweinung, das damals an den Nürnberger Kaufmann Martin Peller verkauft wurde.

(...)

In einer erstmals 1877 veröffentlichten Handschrift von Wilhelm Kress von Kressenstein (1625) wird erwähnt, dass »1622« beim Verkauf der Holzschuherschen Beweinung an Martin Peller eine Kopie angefertigt wurde 2.

(...)

_______________________

1 Vgl. Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk. Berlin 1971, S. 286. – Noch im Jahr 2000 wurde von Steinraths irrtümlich der Versuch unternommen, die Sebalder Tafel als das Erstentstandene der »Holzschuherschen Beweinung« von Dürers Hand, das Gemälde im Germanischen Nationalmuseum hingegen als nach 1520 entstandene Kopie zu identifizieren. Vgl. Felix J. F. Steinraths: Albrecht Dürers Memorialtafeln aus der Zeit um 1500, Holzschuher-Epitaph – Glimm’sche Beweinung – Paumgartner Altar, Forschungsstand und offene Fragen (Ars faciendi, Bd. 9). Frankfurt am Main 2000, S. XVIII, S. 13, S. 27–37

2 Hans Wilhelm Kreß von Kressenstein über Dürer [Autorenkürzel: JEW]. In: Kunstchronik. Beiblatt der Zeitschrift für Bildende Kunst, Heft 1, 1877, Sp. 21–23. – F. Anzelewsky (Anm. 3), S. 286.

zitiert aus:

Die Urheberschaft und Datierung der »Holzschuherschen Beweinung« von Albrecht Dürer und ihr Bezug zur motivgleichen Tafel in Sankt Sebald

Anne Fritschka, 2009

Standort: Nürnberg, St. Sebald, Pfeiler sVI

Entwurf: Dürer, Rezeption

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2018, Theo Noll

Die Beweinung Christi

um 1620

Im Bildhintergrund Landschaft und Fantasiestadt, davor Maria Magdalena mit einem Salbgefäß in den Händen

Die heute in St. Sebald befindliche Tafel wird vage dem Nürnberger Künstler Georg Gärtner d. J. (1577–1654) zugeschrieben1. Entstanden ist sie vermutlich 1620 als Ersatz für das Original der Holzschuherschen Beweinung, das damals an den Nürnberger Kaufmann Martin Peller verkauft wurde.

(...)

In einer erstmals 1877 veröffentlichten Handschrift von Wilhelm Kress von Kressenstein (1625) wird erwähnt, dass »1622« beim Verkauf der Holzschuherschen Beweinung an Martin Peller eine Kopie angefertigt wurde 2.

(...)

_______________________

1 Vgl. Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk. Berlin 1971, S. 286. – Noch im Jahr 2000 wurde von Steinraths irrtümlich der Versuch unternommen, die Sebalder Tafel als das Erstentstandene der »Holzschuherschen Beweinung« von Dürers Hand, das Gemälde im Germanischen Nationalmuseum hingegen als nach 1520 entstandene Kopie zu identifizieren. Vgl. Felix J. F. Steinraths: Albrecht Dürers Memorialtafeln aus der Zeit um 1500, Holzschuher-Epitaph – Glimm’sche Beweinung – Paumgartner Altar, Forschungsstand und offene Fragen (Ars faciendi, Bd. 9). Frankfurt am Main 2000, S. XVIII, S. 13, S. 27–37

2 Hans Wilhelm Kreß von Kressenstein über Dürer [Autorenkürzel: JEW]. In: Kunstchronik. Beiblatt der Zeitschrift für Bildende Kunst, Heft 1, 1877, Sp. 21–23. – F. Anzelewsky (Anm. 3), S. 286.

zitiert aus:

Die Urheberschaft und Datierung der »Holzschuherschen Beweinung« von Albrecht Dürer und ihr Bezug zur motivgleichen Tafel in Sankt Sebald

Anne Fritschka, 2009

Standort: Nürnberg, St. Sebald, Pfeiler sVI

Entwurf: Dürer, Rezeption

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2023, Theo Noll

Die Beweinung Christi

um 1620

Personen von links nach rechts: vermutlich Maria Cleophae, Maria im blauen Gewand, Josef von Arimathäa, Johannes und Nikodemus mit einem Salbgefäß

Die heute in St. Sebald befindliche Tafel wird vage dem Nürnberger Künstler Georg Gärtner d. J. (1577–1654) zugeschrieben1. Entstanden ist sie vermutlich 1620 als Ersatz für das Original der Holzschuherschen Beweinung, das damals an den Nürnberger Kaufmann Martin Peller verkauft wurde.

(...)

In einer erstmals 1877 veröffentlichten Handschrift von Wilhelm Kress von Kressenstein (1625) wird erwähnt, dass »1622« beim Verkauf der Holzschuherschen Beweinung an Martin Peller eine Kopie angefertigt wurde 2.

(...)

_______________________

1 Vgl. Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk. Berlin 1971, S. 286. – Noch im Jahr 2000 wurde von Steinraths irrtümlich der Versuch unternommen, die Sebalder Tafel als das Erstentstandene der »Holzschuherschen Beweinung« von Dürers Hand, das Gemälde im Germanischen Nationalmuseum hingegen als nach 1520 entstandene Kopie zu identifizieren. Vgl. Felix J. F. Steinraths: Albrecht Dürers Memorialtafeln aus der Zeit um 1500, Holzschuher-Epitaph – Glimm’sche Beweinung – Paumgartner Altar, Forschungsstand und offene Fragen (Ars faciendi, Bd. 9). Frankfurt am Main 2000, S. XVIII, S. 13, S. 27–37

2 Hans Wilhelm Kreß von Kressenstein über Dürer [Autorenkürzel: JEW]. In: Kunstchronik. Beiblatt der Zeitschrift für Bildende Kunst, Heft 1, 1877, Sp. 21–23. – F. Anzelewsky (Anm. 3), S. 286.

zitiert aus:

Die Urheberschaft und Datierung der »Holzschuherschen Beweinung« von Albrecht Dürer und ihr Bezug zur motivgleichen Tafel in Sankt Sebald

Anne Fritschka, 2009

Standort: Nürnberg, St. Sebald, Pfeiler sVI

Entwurf: Dürer, Rezeption

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2018, Theo Noll

Die Beweinung Christi

um 1620

unten knieende Stifterfamilie mit Karl III. Holzschuher (1423 - 80) und seiner 1447 angetrauten Ehefrau Gertraud Gruber, sowie drei verheirateten Söhnen mit Allianzwappen Holzschuher/Groland, Müntzer und Pühl.

Die heute in St. Sebald befindliche Tafel wird vage dem Nürnberger Künstler Georg Gärtner d. J. (1577–1654) zugeschrieben1. Entstanden ist sie vermutlich 1620 als Ersatz für das Original der Holzschuherschen Beweinung, das damals an den Nürnberger Kaufmann Martin Peller verkauft wurde.

(...)

In einer erstmals 1877 veröffentlichten Handschrift von Wilhelm Kress von Kressenstein (1625) wird erwähnt, dass »1622« beim Verkauf der Holzschuherschen Beweinung an Martin Peller eine Kopie angefertigt wurde 2.

(...)

_______________________

1 Vgl. Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk. Berlin 1971, S. 286. – Noch im Jahr 2000 wurde von Steinraths irrtümlich der Versuch unternommen, die Sebalder Tafel als das Erstentstandene der »Holzschuherschen Beweinung« von Dürers Hand, das Gemälde im Germanischen Nationalmuseum hingegen als nach 1520 entstandene Kopie zu identifizieren. Vgl. Felix J. F. Steinraths: Albrecht Dürers Memorialtafeln aus der Zeit um 1500, Holzschuher-Epitaph – Glimm’sche Beweinung – Paumgartner Altar, Forschungsstand und offene Fragen (Ars faciendi, Bd. 9). Frankfurt am Main 2000, S. XVIII, S. 13, S. 27–37

2 Hans Wilhelm Kreß von Kressenstein über Dürer [Autorenkürzel: JEW]. In: Kunstchronik. Beiblatt der Zeitschrift für Bildende Kunst, Heft 1, 1877, Sp. 21–23. – F. Anzelewsky (Anm. 3), S. 286.

zitiert aus:

Die Urheberschaft und Datierung der »Holzschuherschen Beweinung« von Albrecht Dürer und ihr Bezug zur motivgleichen Tafel in Sankt Sebald

Anne Fritschka, 2009

Standort: Nürnberg, St. Sebald, Pfeiler sVI

Entwurf: Dürer, Rezeption

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2018, Theo Noll

Die Beweinung Christi

um 1620

Stifterfamilie, Männerseite: Karl III. sowie drei verheiratete Söhne mit Allianzwappen Holzschuher/Groland, Müntzer und Pühl.

Die heute in St. Sebald befindliche Tafel wird vage dem Nürnberger Künstler Georg Gärtner d. J. (1577–1654) zugeschrieben1. Entstanden ist sie vermutlich 1620 als Ersatz für das Original der Holzschuherschen Beweinung, das damals an den Nürnberger Kaufmann Martin Peller verkauft wurde.

(...)

In einer erstmals 1877 veröffentlichten Handschrift von Wilhelm Kress von Kressenstein (1625) wird erwähnt, dass »1622« beim Verkauf der Holzschuherschen Beweinung an Martin Peller eine Kopie angefertigt wurde 2.

(...)

_______________________

1 Vgl. Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk. Berlin 1971, S. 286. – Noch im Jahr 2000 wurde von Steinraths irrtümlich der Versuch unternommen, die Sebalder Tafel als das Erstentstandene der »Holzschuherschen Beweinung« von Dürers Hand, das Gemälde im Germanischen Nationalmuseum hingegen als nach 1520 entstandene Kopie zu identifizieren. Vgl. Felix J. F. Steinraths: Albrecht Dürers Memorialtafeln aus der Zeit um 1500, Holzschuher-Epitaph – Glimm’sche Beweinung – Paumgartner Altar, Forschungsstand und offene Fragen (Ars faciendi, Bd. 9). Frankfurt am Main 2000, S. XVIII, S. 13, S. 27–37

2 Hans Wilhelm Kreß von Kressenstein über Dürer [Autorenkürzel: JEW]. In: Kunstchronik. Beiblatt der Zeitschrift für Bildende Kunst, Heft 1, 1877, Sp. 21–23. – F. Anzelewsky (Anm. 3), S. 286.

zitiert aus:

Die Urheberschaft und Datierung der »Holzschuherschen Beweinung« von Albrecht Dürer und ihr Bezug zur motivgleichen Tafel in Sankt Sebald

Anne Fritschka, 2009

Standort: Nürnberg, St. Sebald, Pfeiler sVI

Entwurf: Dürer, Rezeption

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2023, Theo Noll

Die Beweinung Christi

um 1620

Stifterfamilie, Frauenseite

Die heute in St. Sebald befindliche Tafel wird vage dem Nürnberger Künstler Georg Gärtner d. J. (1577–1654) zugeschrieben1. Entstanden ist sie vermutlich 1620 als Ersatz für das Original der Holzschuherschen Beweinung, das damals an den Nürnberger Kaufmann Martin Peller verkauft wurde.

(...)

In einer erstmals 1877 veröffentlichten Handschrift von Wilhelm Kress von Kressenstein (1625) wird erwähnt, dass »1622« beim Verkauf der Holzschuherschen Beweinung an Martin Peller eine Kopie angefertigt wurde 2.

(...)

_______________________

1 Vgl. Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk. Berlin 1971, S. 286. – Noch im Jahr 2000 wurde von Steinraths irrtümlich der Versuch unternommen, die Sebalder Tafel als das Erstentstandene der »Holzschuherschen Beweinung« von Dürers Hand, das Gemälde im Germanischen Nationalmuseum hingegen als nach 1520 entstandene Kopie zu identifizieren. Vgl. Felix J. F. Steinraths: Albrecht Dürers Memorialtafeln aus der Zeit um 1500, Holzschuher-Epitaph – Glimm’sche Beweinung – Paumgartner Altar, Forschungsstand und offene Fragen (Ars faciendi, Bd. 9). Frankfurt am Main 2000, S. XVIII, S. 13, S. 27–37

2 Hans Wilhelm Kreß von Kressenstein über Dürer [Autorenkürzel: JEW]. In: Kunstchronik. Beiblatt der Zeitschrift für Bildende Kunst, Heft 1, 1877, Sp. 21–23. – F. Anzelewsky (Anm. 3), S. 286.

zitiert aus:

Die Urheberschaft und Datierung der »Holzschuherschen Beweinung« von Albrecht Dürer und ihr Bezug zur motivgleichen Tafel in Sankt Sebald

Anne Fritschka, 2009

Standort: Nürnberg, St. Sebald, Pfeiler sVI

Entwurf: Dürer, Rezeption

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.

Foto 2023, Theo Noll

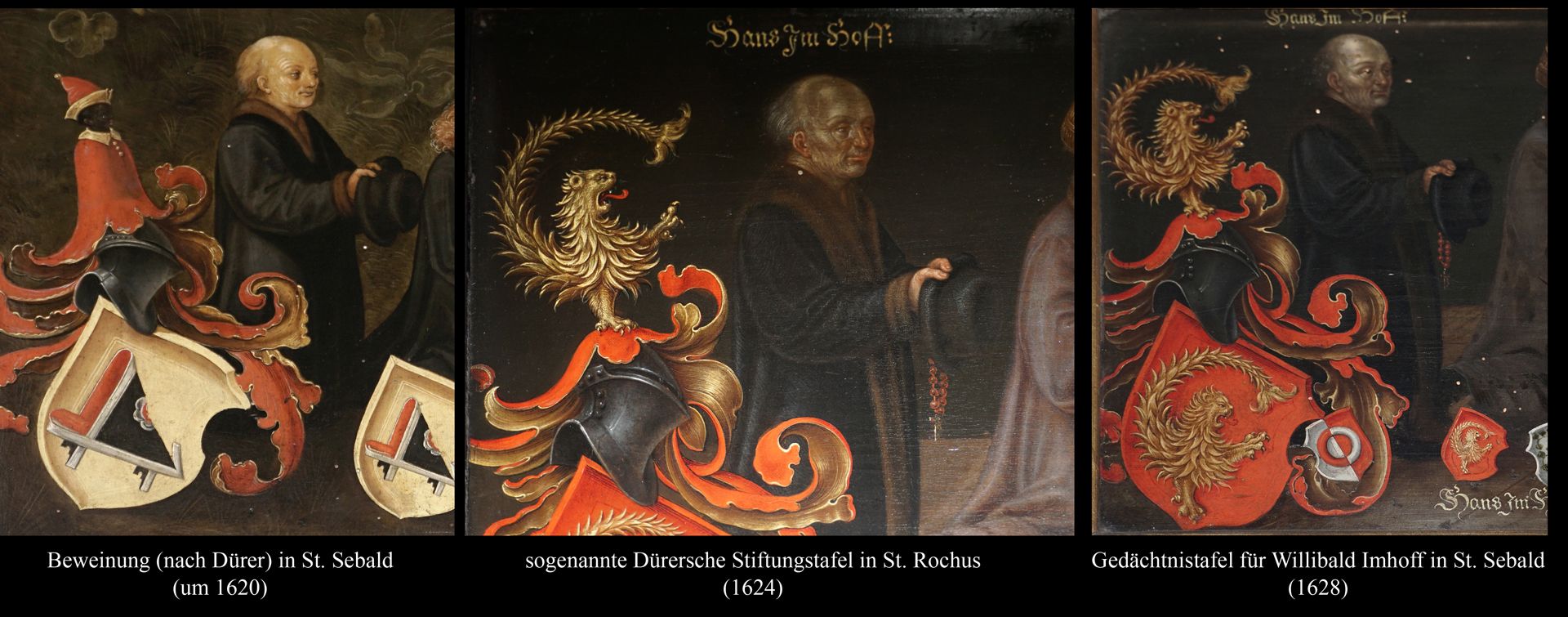

Die Beweinung Christi

um 1620

Vergleichsbild

Foto 2023, Theo Noll

Die heute in St. Sebald befindliche Tafel wird vage dem Nürnberger Künstler Georg Gärtner d. J. (1577–1654) zugeschrieben1. Entstanden ist sie vermutlich 1620 als Ersatz für das Original der Holzschuherschen Beweinung, das damals an den Nürnberger Kaufmann Martin Peller verkauft wurde.

(...)

In einer erstmals 1877 veröffentlichten Handschrift von Wilhelm Kress von Kressenstein (1625) wird erwähnt, dass »1622« beim Verkauf der Holzschuherschen Beweinung an Martin Peller eine Kopie angefertigt wurde 2.

(...)

_______________________

1 Vgl. Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk. Berlin 1971, S. 286. – Noch im Jahr 2000 wurde von Steinraths irrtümlich der Versuch unternommen, die Sebalder Tafel als das Erstentstandene der »Holzschuherschen Beweinung« von Dürers Hand, das Gemälde im Germanischen Nationalmuseum hingegen als nach 1520 entstandene Kopie zu identifizieren. Vgl. Felix J. F. Steinraths: Albrecht Dürers Memorialtafeln aus der Zeit um 1500, Holzschuher-Epitaph – Glimm’sche Beweinung – Paumgartner Altar, Forschungsstand und offene Fragen (Ars faciendi, Bd. 9). Frankfurt am Main 2000, S. XVIII, S. 13, S. 27–37

2 Hans Wilhelm Kreß von Kressenstein über Dürer [Autorenkürzel: JEW]. In: Kunstchronik. Beiblatt der Zeitschrift für Bildende Kunst, Heft 1, 1877, Sp. 21–23. – F. Anzelewsky (Anm. 3), S. 286.

zitiert aus:

Die Urheberschaft und Datierung der »Holzschuherschen Beweinung« von Albrecht Dürer und ihr Bezug zur motivgleichen Tafel in Sankt Sebald

Anne Fritschka, 2009

Standort: Nürnberg: 1. St. Sebald, Pfeiler sVI / 2. Rochuskapelle / 3. St. Sebald, Pfeiler nVI

Entwurf: Dürer, Rezeption

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.