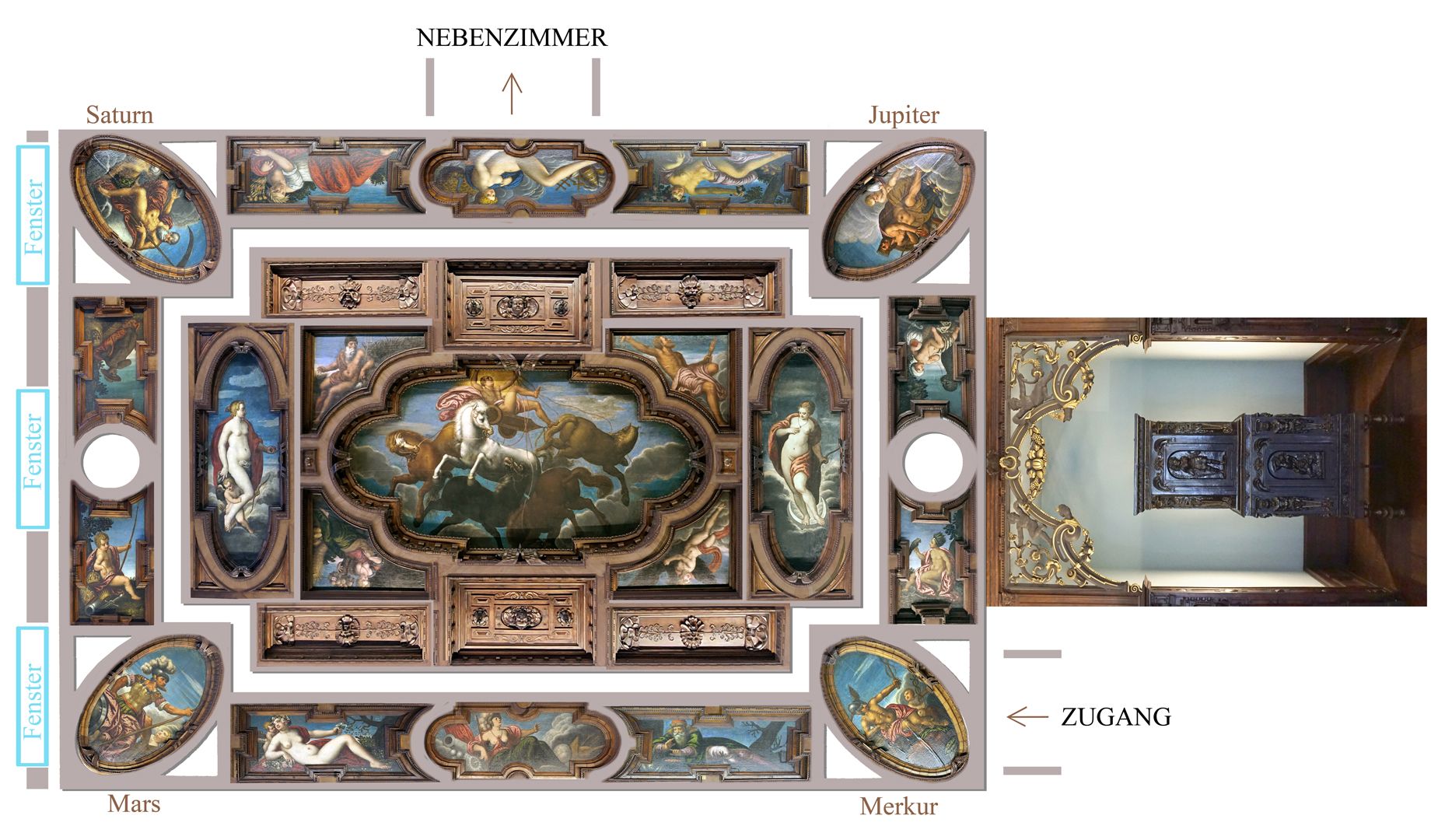

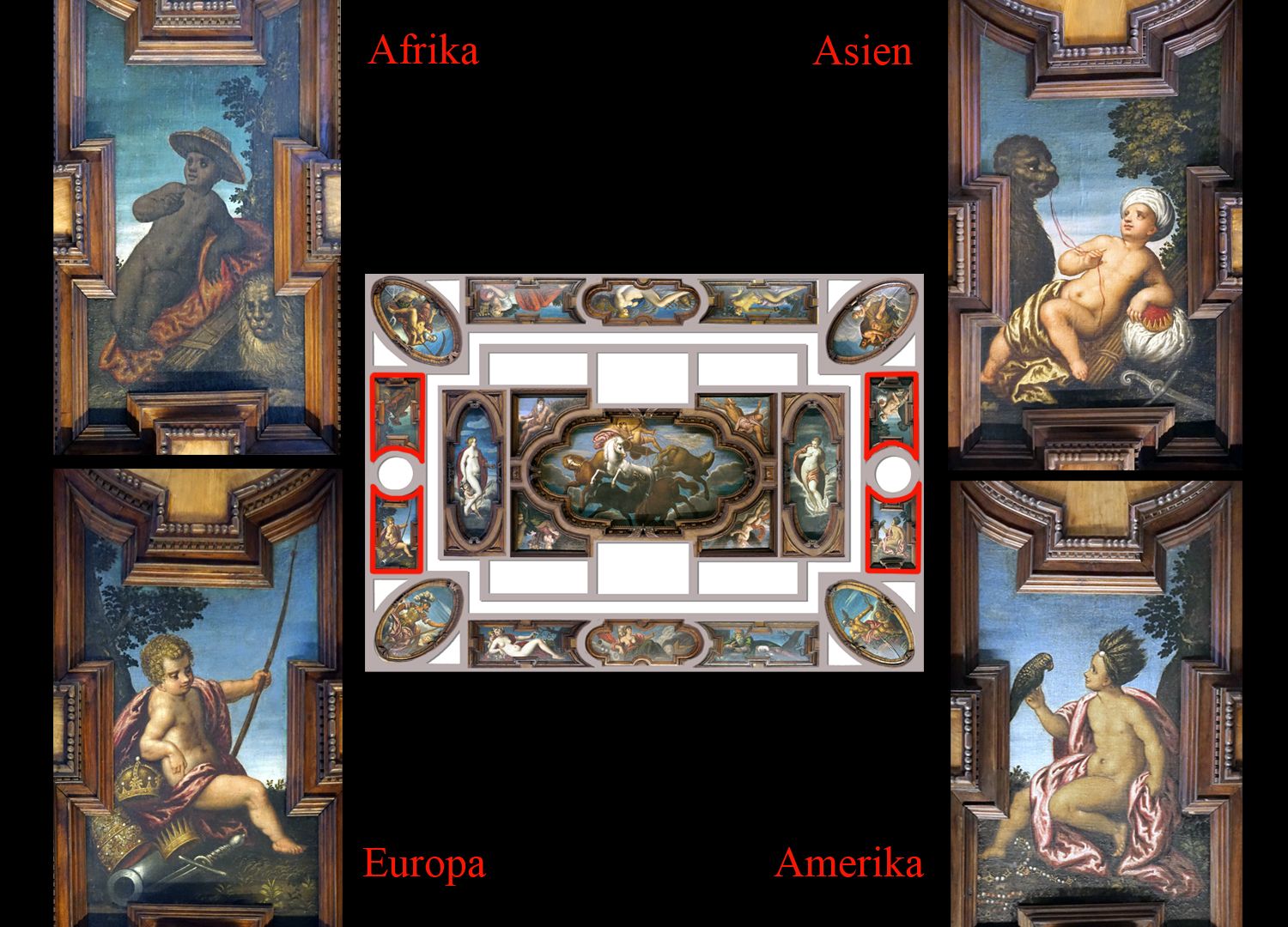

Decke des Schönen Zimmers

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

Schrägansicht in Richtung Fenster

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560

2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).

3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).

4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.

5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.

zitiert aus:

Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995

Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)

Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Foto 2023, Theo Noll

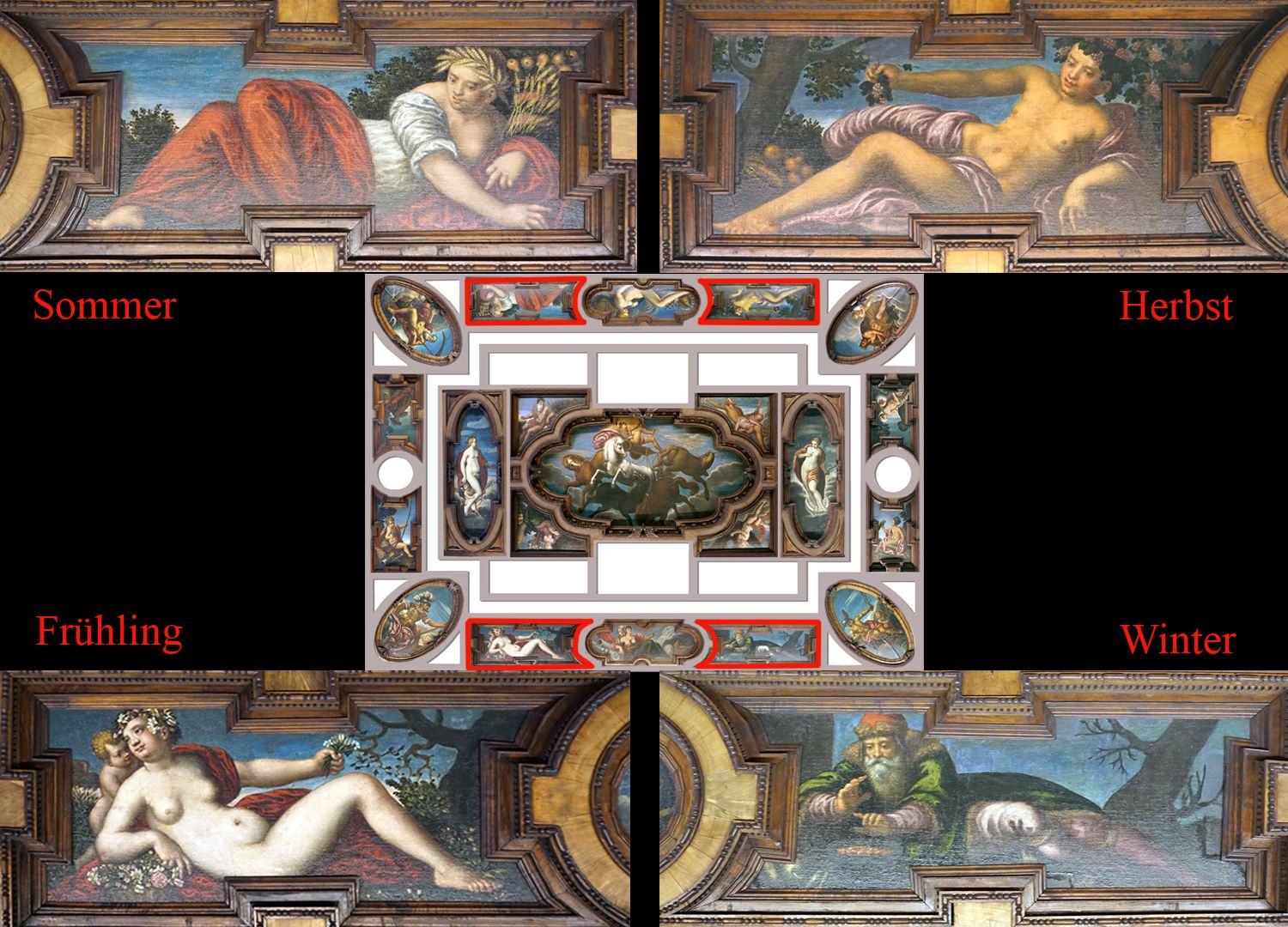

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560

2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).

3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).

4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.

5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.

zitiert aus:

Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995

Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)

Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Foto 2023, Pablo de la Riestra

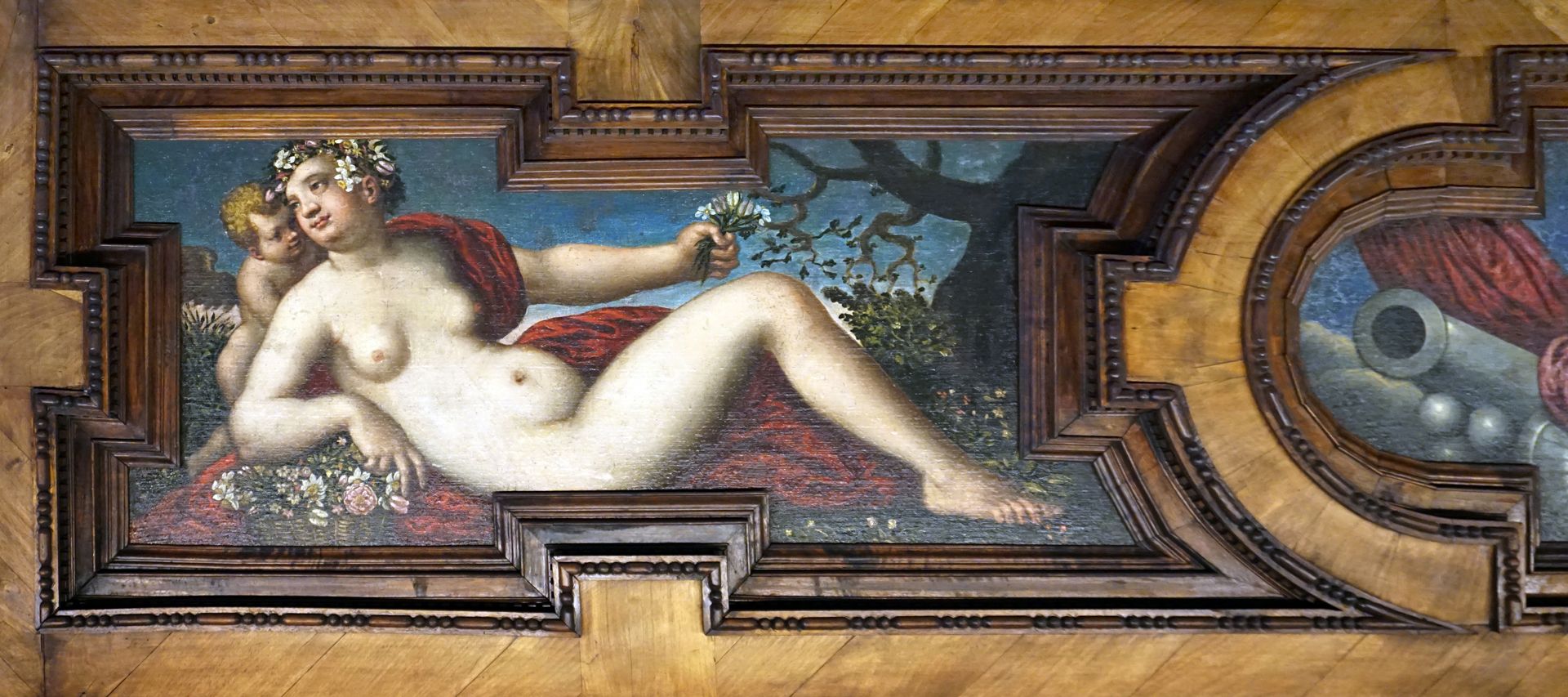

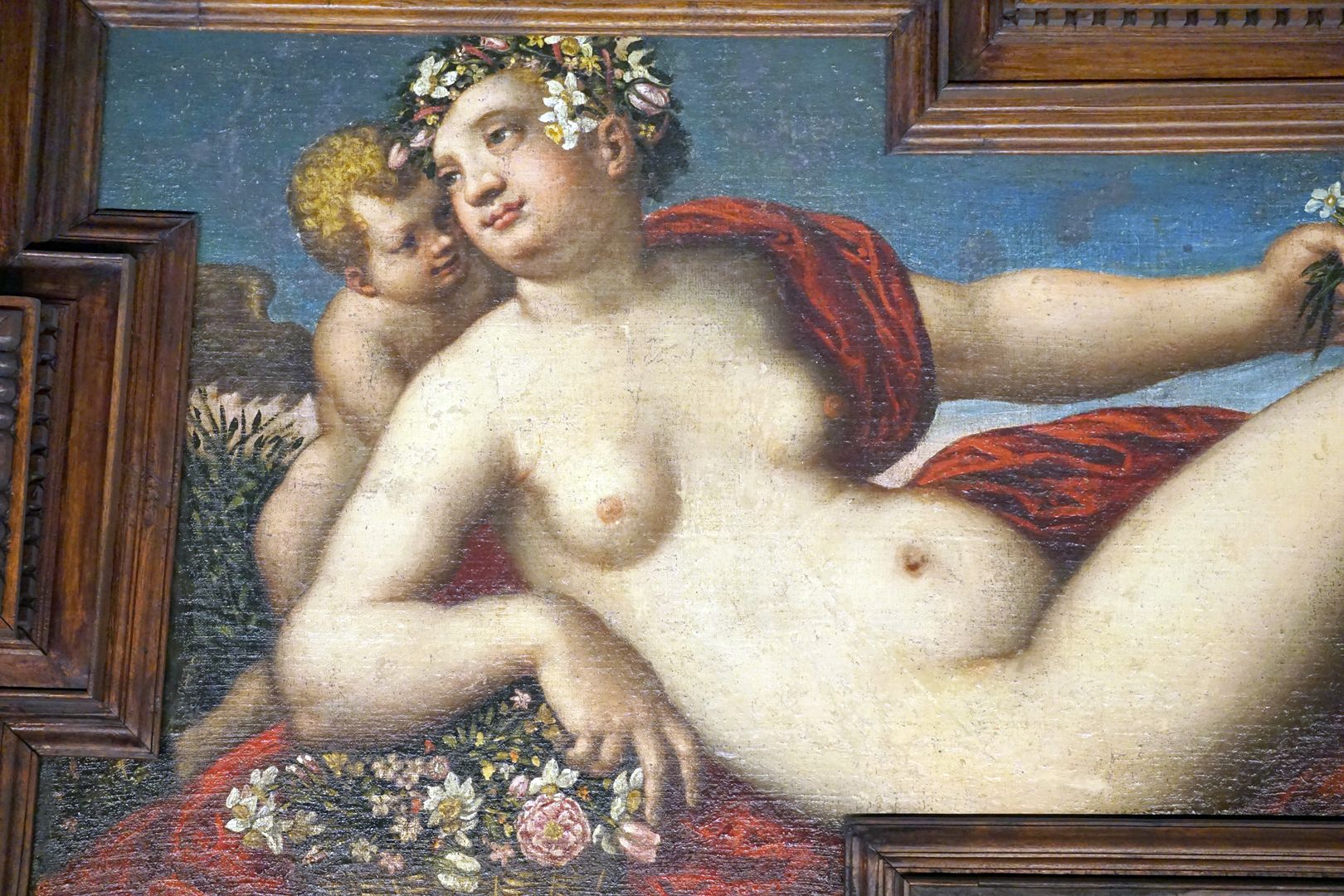

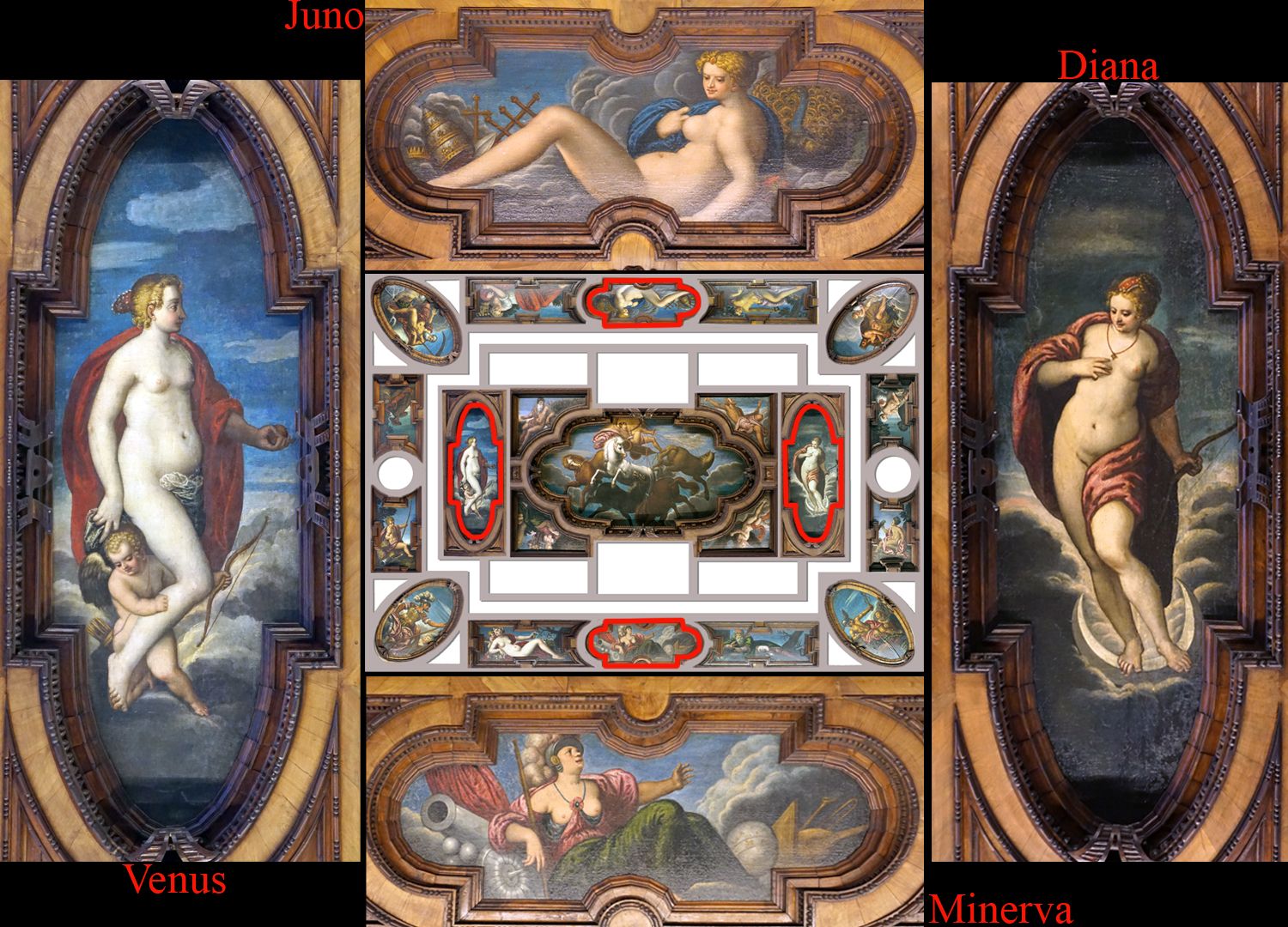

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

Deckenansicht, Ausschnitt

Foto 2023, Pablo de la Riestra

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560

2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).

3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).

4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.

5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.

zitiert aus:

Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995

Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)

Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

Deckenfelder mit Gemälden, links die Fenster, rechts die Ofennische

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560

2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).

3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).

4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.

5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.

zitiert aus:

Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995

Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)

Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Foto 2023, Theo Noll

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

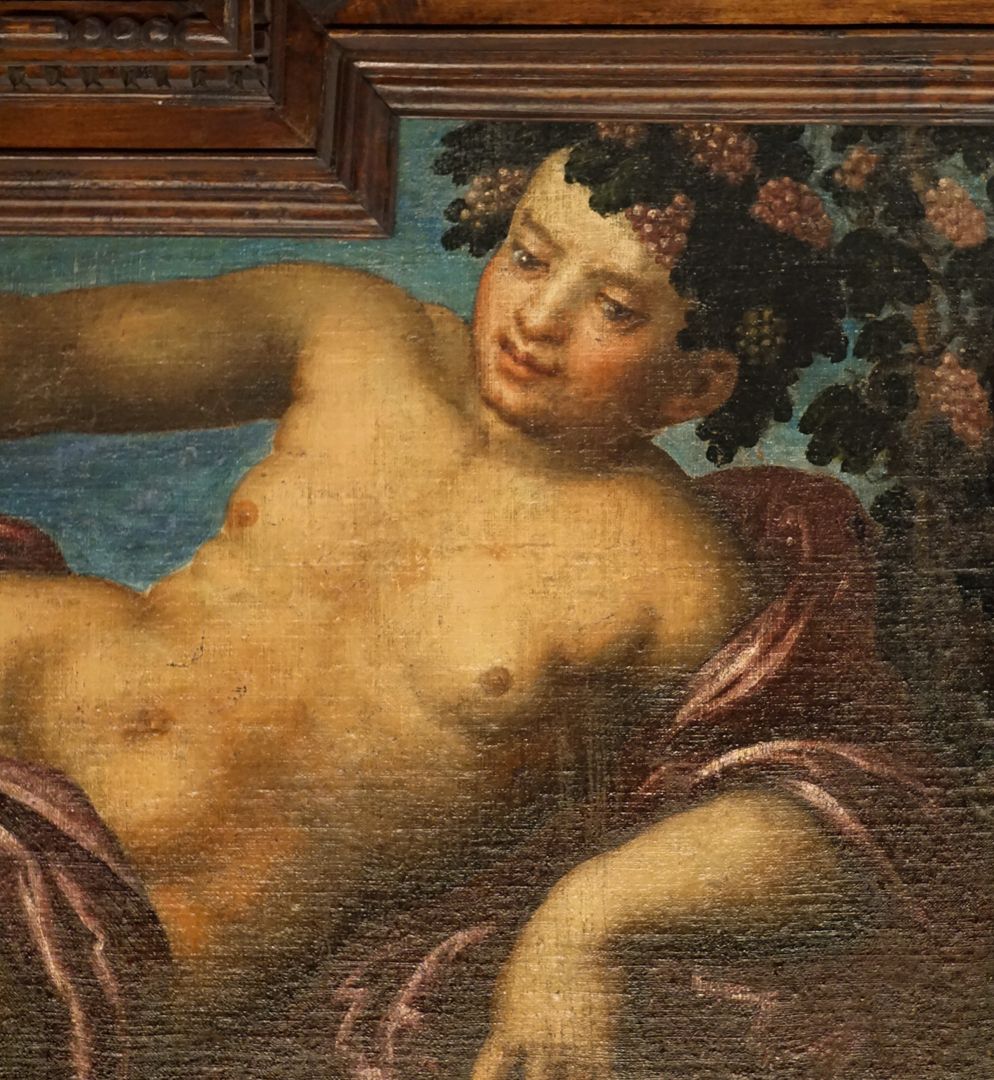

Götter

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560

2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).

3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).

4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.

5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.

zitiert aus:

Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995

Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)

Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Foto 2023, Theo Noll

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

Saturn (Gott der Erde, der den Menschen Wohlstand und Reichtum bringt. Sein Attribut ist die Sense)

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560

2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).

3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).

4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.

5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.

zitiert aus:

Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995

Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)

Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Foto 2023, Theo Noll

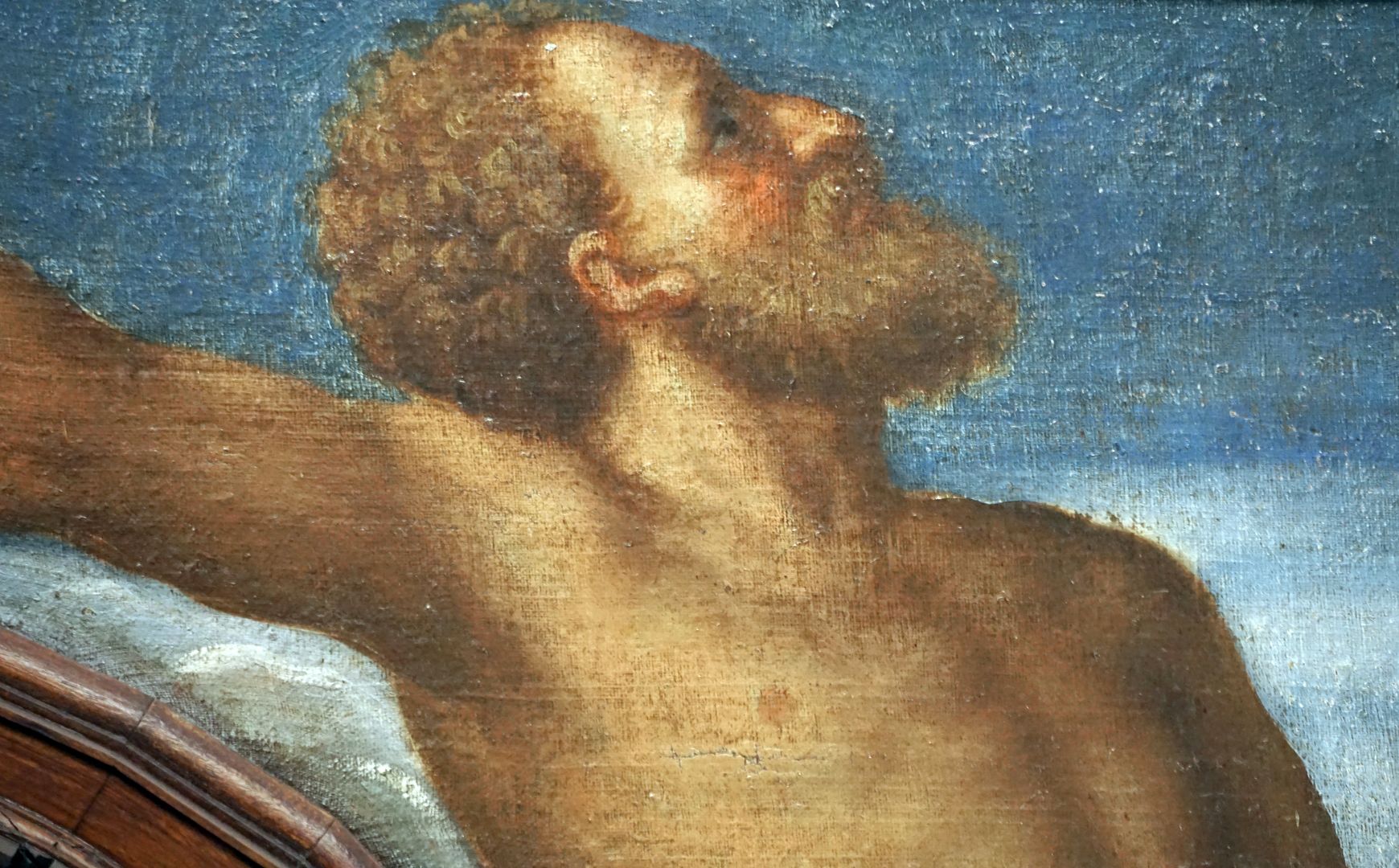

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

Saturn, Detailansicht

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560

2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).

3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).

4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.

5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.

zitiert aus:

Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995

Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)

Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Foto 2023, Theo Noll

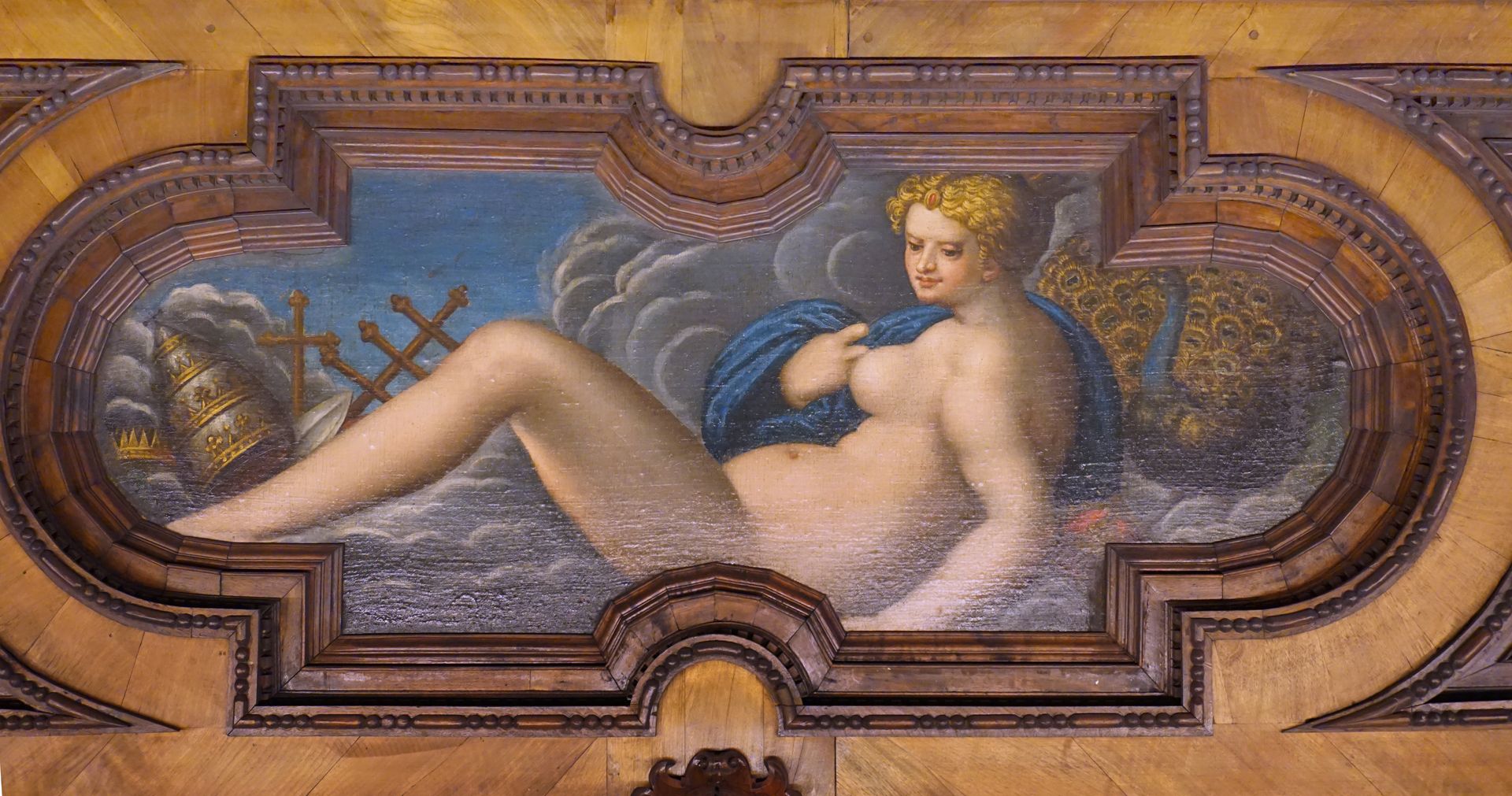

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

Jupiter (Herrscher aller Götter, Herr des Himmels. Seine Attribute sind das Zepter, das Blitzbündel und der Adler)

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560

2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).

3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).

4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.

5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.

zitiert aus:

Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995

Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)

Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Foto 2023, Theo Noll

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

Jupiter, Detailansicht

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560

2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).

3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).

4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.

5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.

zitiert aus:

Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995

Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)

Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.

Foto 2023, Theo Noll

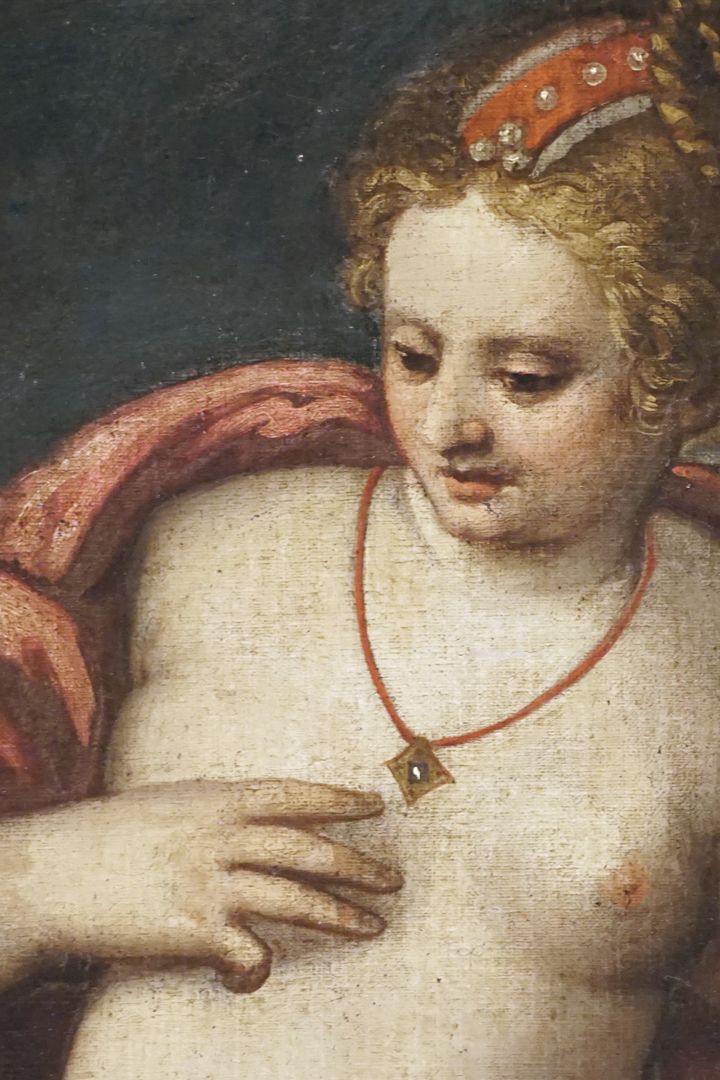

Decke des Schönen Zimmers

1609 1610

Jupiter, Detailansicht, Putto mit einem Bischofshut

Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton

Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.

(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)

________________________________

(siehe auch: Pellerhaus )

________________________________

Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus

(Dieter Büchner)

Die Entstehung der Deckenbilder:

Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:

1609:

Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-

1610:

13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-

22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-

1611:

19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-

12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8

1614:

9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-

1615:

10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-

Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.

Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.

(S. 131 – 133)

(...)

Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.

(S. 134)

(...)

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.

(S. 156)

(...)

Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.

(S.157)

(...)

Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.

(S. 166)

____________

1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560