Christus als Schmerzensmann

Christus als Schmerzensmann

um 1492 1493

Vorderseite

Beschreibung nach Anna Moraht Fromm (http://www.annamorahtfromm.info/caw2_index.php?page_id=917&lang=en):

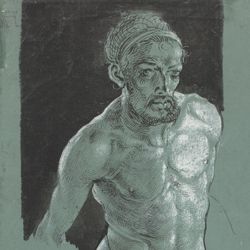

Christus sitzt zusammengesunken hinter einer niedrigen, polychromen Steinbrüstung. Vor ihm liegen die sich überkreuzenden Symbole seiner bereits erlittenen Passion: Reisigbündel und Geißel. Sein dornengekröntes, ermattetes Haupt liegt in der rechten Hand, während der Ellenbogen auf dem angewinkelten rechten Bein aufgestützt ist. Sein linker Arm hängt kraftlos herab, die Hand ruht, nach oben geöffnet, auf der Brüstung vor ihm. Um seine Hüften ist ein weißes Lendentuch geschlungen. Der bloße, schmächtige Oberkörper ist der des gemarterten Schmerzensmannes mit blutigen Wundmalen. Sein trauriger, melancholisch-meditierender Blick aus tiefliegenden großen Augen fixiert ganz unverwandt den Betrachter. Umgeben ist die Gestalt von einer spitzbogigen, unregelmäßigen Wolkengloriole aus den Farben Rot, Blau und Schwarz, die den Eingang einer Grabeshöhle suggeriert, wie auch die Steinbrüstung als Anspielung auf einen Sarkophag verstanden werden kann. Der mit Blattgold ausgelegte Hintergrund der oberen Bildhälfte zeigt in feiner, punzierter Punktzeichnung sich verflechtende Distelranken sowie oberhalb des Hauptes Christi eine von zwei Vögeln angegriffene Eule. Erschreckt hat diese ihren Schnabel aufgerissen. Die Augen vor Angst geweitet, sträubt sie ihre Kopffedern. Sie ist in einen Ast verkrallt und erwehrt sich mit gespreizten Flügeln ihrer von beiden Seiten angreifenden Peiniger.

Zur Rückseite:

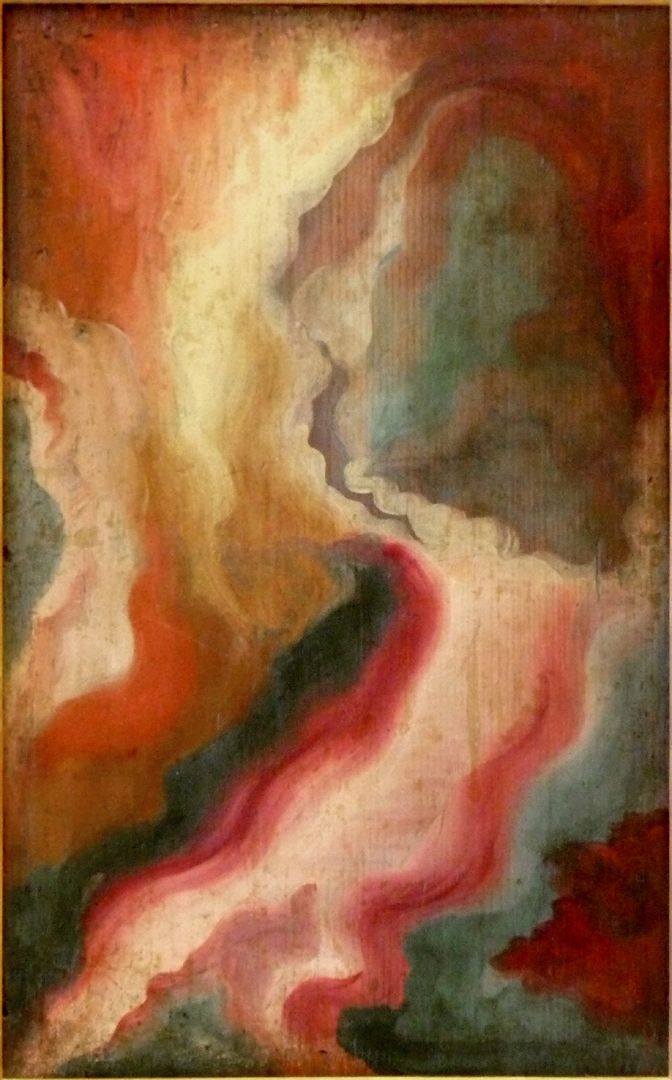

Die als Abstraktbild erscheinende Komposition wird von

Dr. Thomas Schauerte laut freundlicher Auskunft folgendermaßen erläutert:

Dürer imitiert m. E. einen kostbaren Steinschnitt. Das korreliert gut mit der Tatsache, daß gerade kleinformatige Tafeln oft nicht an der Wand hingen wie heute, sondern nach Art von Schachteln oder Schatullen aufbewahrt wurden. Dabei war dann eine anspruchsvolle Rückseite durchaus relevant.

Standort: Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, Inventarnr. 2183

Entwurf: Dürer, Albrecht

Umsetzung: Dürer, Albrecht

Material: Öl auf Holz

Foto 2011, Theo Noll

Christus als Schmerzensmann

um 1492 1493

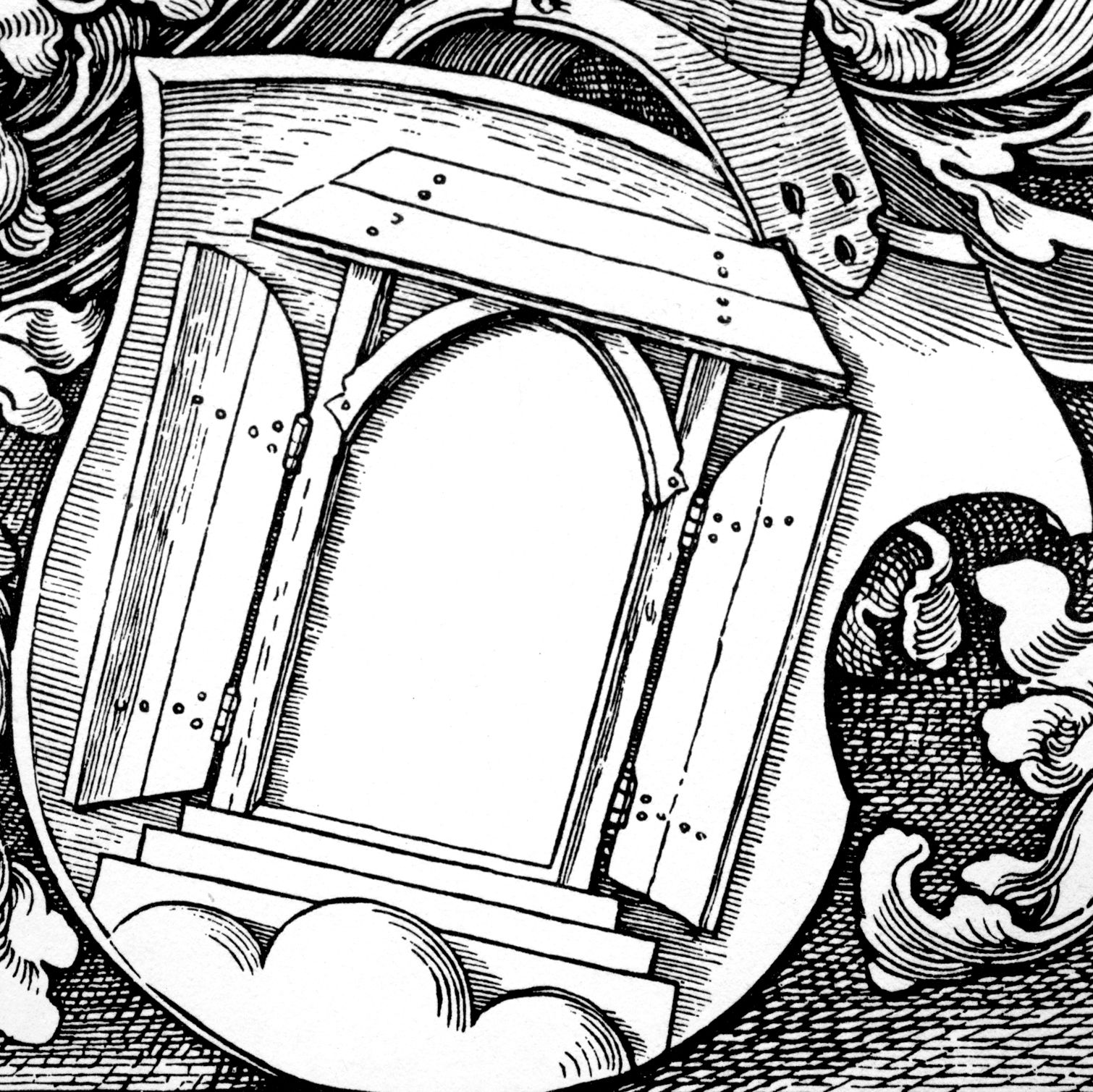

Rückseite, als Abstraktbild erscheinend

Beschreibung nach Anna Moraht Fromm (http://www.annamorahtfromm.info/caw2_index.php?page_id=917&lang=en):

Christus sitzt zusammengesunken hinter einer niedrigen, polychromen Steinbrüstung. Vor ihm liegen die sich überkreuzenden Symbole seiner bereits erlittenen Passion: Reisigbündel und Geißel. Sein dornengekröntes, ermattetes Haupt liegt in der rechten Hand, während der Ellenbogen auf dem angewinkelten rechten Bein aufgestützt ist. Sein linker Arm hängt kraftlos herab, die Hand ruht, nach oben geöffnet, auf der Brüstung vor ihm. Um seine Hüften ist ein weißes Lendentuch geschlungen. Der bloße, schmächtige Oberkörper ist der des gemarterten Schmerzensmannes mit blutigen Wundmalen. Sein trauriger, melancholisch-meditierender Blick aus tiefliegenden großen Augen fixiert ganz unverwandt den Betrachter. Umgeben ist die Gestalt von einer spitzbogigen, unregelmäßigen Wolkengloriole aus den Farben Rot, Blau und Schwarz, die den Eingang einer Grabeshöhle suggeriert, wie auch die Steinbrüstung als Anspielung auf einen Sarkophag verstanden werden kann. Der mit Blattgold ausgelegte Hintergrund der oberen Bildhälfte zeigt in feiner, punzierter Punktzeichnung sich verflechtende Distelranken sowie oberhalb des Hauptes Christi eine von zwei Vögeln angegriffene Eule. Erschreckt hat diese ihren Schnabel aufgerissen. Die Augen vor Angst geweitet, sträubt sie ihre Kopffedern. Sie ist in einen Ast verkrallt und erwehrt sich mit gespreizten Flügeln ihrer von beiden Seiten angreifenden Peiniger.

Zur Rückseite:

Die als Abstraktbild erscheinende Komposition wird von

Dr. Thomas Schauerte laut freundlicher Auskunft folgendermaßen erläutert:

Dürer imitiert m. E. einen kostbaren Steinschnitt. Das korreliert gut mit der Tatsache, daß gerade kleinformatige Tafeln oft nicht an der Wand hingen wie heute, sondern nach Art von Schachteln oder Schatullen aufbewahrt wurden. Dabei war dann eine anspruchsvolle Rückseite durchaus relevant.

Standort: Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, Inventarnr. 2183

Entwurf: Dürer, Albrecht

Umsetzung: Dürer, Albrecht

Material: Öl auf Holz

Foto 2011, Theo Noll

Christus als Schmerzensmann

um 1492 1493

Vorder- und Rückseite

Beschreibung nach Anna Moraht Fromm (http://www.annamorahtfromm.info/caw2_index.php?page_id=917&lang=en):

Christus sitzt zusammengesunken hinter einer niedrigen, polychromen Steinbrüstung. Vor ihm liegen die sich überkreuzenden Symbole seiner bereits erlittenen Passion: Reisigbündel und Geißel. Sein dornengekröntes, ermattetes Haupt liegt in der rechten Hand, während der Ellenbogen auf dem angewinkelten rechten Bein aufgestützt ist. Sein linker Arm hängt kraftlos herab, die Hand ruht, nach oben geöffnet, auf der Brüstung vor ihm. Um seine Hüften ist ein weißes Lendentuch geschlungen. Der bloße, schmächtige Oberkörper ist der des gemarterten Schmerzensmannes mit blutigen Wundmalen. Sein trauriger, melancholisch-meditierender Blick aus tiefliegenden großen Augen fixiert ganz unverwandt den Betrachter. Umgeben ist die Gestalt von einer spitzbogigen, unregelmäßigen Wolkengloriole aus den Farben Rot, Blau und Schwarz, die den Eingang einer Grabeshöhle suggeriert, wie auch die Steinbrüstung als Anspielung auf einen Sarkophag verstanden werden kann. Der mit Blattgold ausgelegte Hintergrund der oberen Bildhälfte zeigt in feiner, punzierter Punktzeichnung sich verflechtende Distelranken sowie oberhalb des Hauptes Christi eine von zwei Vögeln angegriffene Eule. Erschreckt hat diese ihren Schnabel aufgerissen. Die Augen vor Angst geweitet, sträubt sie ihre Kopffedern. Sie ist in einen Ast verkrallt und erwehrt sich mit gespreizten Flügeln ihrer von beiden Seiten angreifenden Peiniger.

Zur Rückseite:

Die als Abstraktbild erscheinende Komposition wird von

Dr. Thomas Schauerte laut freundlicher Auskunft folgendermaßen erläutert:

Dürer imitiert m. E. einen kostbaren Steinschnitt. Das korreliert gut mit der Tatsache, daß gerade kleinformatige Tafeln oft nicht an der Wand hingen wie heute, sondern nach Art von Schachteln oder Schatullen aufbewahrt wurden. Dabei war dann eine anspruchsvolle Rückseite durchaus relevant.

Standort: Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, Inventarnr. 2183

Entwurf: Dürer, Albrecht

Umsetzung: Dürer, Albrecht

Material: Öl auf Holz

Foto 2011, Theo Noll