Epitaph für den königlichen Küchenmeister Michael Raffael (Rafaeli) aus Görz (Gorizia)

Epitaph für den königlichen Küchenmeister Michael Raffael (Rafaeli) aus Görz (Gorizia)

um 1489

Gesamtansicht

Michael Raffael kniet in seiner Rüstung in Gebetshaltung vor dem Erzengel Michael. Dieser ist auf dem Bild zweimal nebeneinander als Drachentöter und als Seelenwäger dargestellt. Unterhalb der Inschrift ist der von Reptilien zerfressene Leichnam zu sehen.

Michael Raffael, Küchenmeister König Maximilians, war mit diesem nach Nürnberg gekommen, blieb jedoch bei der Abreise Maximilians am 4.9.1489 in der Stadt zurück, offensichtlich weil er bereits erkrankt war. Er starb am 16.9. und wurde in der Predigerklosterkirche beigesetzt. Im Sebalder Totengeläutbuch wurde er als "Michel Raffael, des röm. königs kuchenmstr." bezeichnet.

Am 28.9.1489 schrieb der Nürnberger Rat an Pfalzgraf Leonhard von Kärnten, Graf zu Görz und Tirol, der sich auf Veranlassung Peter Raffaels nach der Hinterlassenschaft des Küchenmeisters erkundigt hatte, dass Michael Raffael ein Testament errichtet und als dessen Vollstrecker den Arzt des Königs und Jörg von Thurn eingesetzt habe. Diese hätten die Hinterlassenschaft an sich genommen und seien damit gemäß dem Vermächtnis verfahren. Ein gleichlautendes Schreiben ging Peter Raffael zu.

Auf Betreiben Peter Raffaels wandte sich Pfalzgraf Leonhard nach Frankfurt wegen einer Truhe mit Gegenständen, die der Küchenmeister beim Arzt Johann von Cube wegen nicht bezahlter Behandlungskosten als Pfand hinterlassen hatte. In einem Schreiben des Frankfurter Rats an Leonhard vom 15.7.1490, das aber nicht abgeschickt wurde, werden die beiden Testamentsvollstrecker Michael Raffaels, der Arzt des Königs Jorge, der mit Dr. Georg Kirchmair zu identifizieren ist, und Jorge von dem Toren erwähnt. An letzteren sollte sich Peter Raffael wenden, da er Johann von Cube die Herausgabe der Truhe verboten habe. Cube wollte die Truhe gerne hergeben, sobald die Arztkosten beglichen seien.

Der aus adliger Familie stammende Peter Raffael (Rafaeli) erscheint am 6.12.1471 als Bürger in Görz (ital. Gorizia) und als Lehensträger in einem Revers auf Leonhard, Pfalzgraf zu Kärnten. Dabei vertrat er auch seinen Bruder Michael, der mit dem Küchenmeister zu identifizieren ist. Er stand als Schreiber und Sekretär in den Diensten des Pfalzgrafen Leonhard und war sein Vertrauter, der ihn 1481 zu Verhandlungen nach Venedig sandte und 1494/95 als Verweser zu Görz einsetzte. Sein am 9. Oktober 1506 verfasstes Testament befindet sich im Tiroler Landesarchiv Innsbruck.

Die Inschrift auf dem Epitaph lautet in deutscher Übersetzung nach Schnelbögl, S. 417:

Das, was du bist, war ich einst; was ich nachher bin, fragst du?

Was ich immer jetzt bin, wirst auch du, Leser, noch sein.

Was Seele an mir, gehört dem Himmel, was leiblich, dem Steine,

Dem Leser verblieb zurück der leere Name: Michel

Die durch die von Johann Jacob Schwarz 1737 verfasste Beschreibung der Nürnberger Dominikanerkirche überlieferte Gedächtnisinschrift des Epitaphs weist den Verstorbenen als Michael Raffael, den am 16. September 1489 verstorbenen Küchenmeister König Maximilians aus.

Auf dem heute nicht mehr vorhandenen Grabstein in der Predigerklosterkirche für Michael Raffael befanden sich folgende Zeilen, die durch Jacob Schwarz überliefert sind:

Mors Mortis Morti Mortem si Morte dedisset,

Hic foret in terris aut integer astra petisset.

Sed quia dissolvi fuerat sic iuncta necesse,

Ossa tenet saxum, proprie [korrekt: proprio] mens gaudet inesse.

Übersetzung nach Schnelbögl, S. 419:

Hätte der Tod des Todes dem Tod durch Tod den Tod gegeben,

So wäre der noch auf Erden oder er hätte unversehrt noch weiter nach den Sternen gestrebt.

Aber weil es notwendig war, dass sich so die verbundenen Teile (nämlich Leib und Seele) auflösen,

Hält der Stein den Leib, der Geist wohnt selig in seiner Heimat.

Die beiden lateinischen Texte, die nach Schnelbögl „einem Schulmeister des Lateins alle Ehre machen“, wurden tatsächlich von den Inschriften auf dem Grabdenkmal des Richters, Notars und Dichters Lovato Lovati (1241–1309) in Padua übernommen, die er selbst verfasst hatte.

Die Zeilen könnten die Testamentsvollstrecker gemeinsam gewählt haben. Georgius Kirchmair de Manheim hatte 1466 in Leipzig studiert, später in Bologna. Am 26.11.1471 wurde er in Ferrara promoviert und dabei „Georgius Kirchmair de Manhaim“ genannt. Er war sowohl Jurist als auch Mediziner und stand erst als Leibarzt in den Diensten Erzherzog Sigismunds von Tirol und seit 1485 bei König Maximilian. Dieser erhob ihn 1490 in den Adelsstand und besserte sein Wappen, weil er bei der Eroberung von Stuhlweißenburg (ungarisch Székesfehérvár) besonderen Einsatz und Mut bewiesen hatte. Kirchmair war außerdem seit 1486 Leibarzt Herzog Georgs des Reichen von Bayern-Landshut und war anwesend, als der Herzog 1503 in Ingolstadt im Sterben lag.

Jörg von Thurn, der mit dem aus Görz kommenden Adligen Giorgio della Torre (um 1450-1512) identisch ist, erwarb einen akademischen Grad als Jurist und beherrschte mehrere Sprachen. Er trat bei König Maximilian in den Hofdienst, begleitete ihn nach Flandern und erwarb sein Vertrauen. Maximilian schickte ihn auf Gesandtschaftsreisen nach Neapel zu Ferdinand von Aragon, nach Rom und nach Schweden. 1490 und 1491/92 unternahm della Torre, der in russischen Quellen Delator genannt wird, diplomatische Reisen nach Moskau zum Großfürsten Iwan III.; am 22.3.1491 traf er mit einer russischen Gesandtschaft in Nürnberg ein, wo gerade ein Reichstag stattfand.

Lit.: Fritz Schnelbögl: Ein Gedächtnisbild des königlichen Küchenmeisters Michael Raphael 1489, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 19 (1959), S. 417-419; Michael Wolgemut. Mehr als Dürers Lehrer, Ausst. Kat. Museen der Stadt Nürnberg 2020, Kat. Nr. 40 (Sarah Fetzer).

Standort: Nürnberg, Frauenkirche, rechter östlicher Langhauspfeiler

Umsetzung: Wolgemut, Michael

Foto 2015, Theo Noll

Epitaph für den königlichen Küchenmeister Michael Raffael (Rafaeli) aus Görz (Gorizia)

um 1489

oberes Bildfeld

Michael Raffael kniet in seiner Rüstung in Gebetshaltung vor dem Erzengel Michael. Dieser ist auf dem Bild zweimal nebeneinander als Drachentöter und als Seelenwäger dargestellt. Unterhalb der Inschrift ist der von Reptilien zerfressene Leichnam zu sehen.

Michael Raffael, Küchenmeister König Maximilians, war mit diesem nach Nürnberg gekommen, blieb jedoch bei der Abreise Maximilians am 4.9.1489 in der Stadt zurück, offensichtlich weil er bereits erkrankt war. Er starb am 16.9. und wurde in der Predigerklosterkirche beigesetzt. Im Sebalder Totengeläutbuch wurde er als "Michel Raffael, des röm. königs kuchenmstr." bezeichnet.

Am 28.9.1489 schrieb der Nürnberger Rat an Pfalzgraf Leonhard von Kärnten, Graf zu Görz und Tirol, der sich auf Veranlassung Peter Raffaels nach der Hinterlassenschaft des Küchenmeisters erkundigt hatte, dass Michael Raffael ein Testament errichtet und als dessen Vollstrecker den Arzt des Königs und Jörg von Thurn eingesetzt habe. Diese hätten die Hinterlassenschaft an sich genommen und seien damit gemäß dem Vermächtnis verfahren. Ein gleichlautendes Schreiben ging Peter Raffael zu.

Auf Betreiben Peter Raffaels wandte sich Pfalzgraf Leonhard nach Frankfurt wegen einer Truhe mit Gegenständen, die der Küchenmeister beim Arzt Johann von Cube wegen nicht bezahlter Behandlungskosten als Pfand hinterlassen hatte. In einem Schreiben des Frankfurter Rats an Leonhard vom 15.7.1490, das aber nicht abgeschickt wurde, werden die beiden Testamentsvollstrecker Michael Raffaels, der Arzt des Königs Jorge, der mit Dr. Georg Kirchmair zu identifizieren ist, und Jorge von dem Toren erwähnt. An letzteren sollte sich Peter Raffael wenden, da er Johann von Cube die Herausgabe der Truhe verboten habe. Cube wollte die Truhe gerne hergeben, sobald die Arztkosten beglichen seien.

Der aus adliger Familie stammende Peter Raffael (Rafaeli) erscheint am 6.12.1471 als Bürger in Görz (ital. Gorizia) und als Lehensträger in einem Revers auf Leonhard, Pfalzgraf zu Kärnten. Dabei vertrat er auch seinen Bruder Michael, der mit dem Küchenmeister zu identifizieren ist. Er stand als Schreiber und Sekretär in den Diensten des Pfalzgrafen Leonhard und war sein Vertrauter, der ihn 1481 zu Verhandlungen nach Venedig sandte und 1494/95 als Verweser zu Görz einsetzte. Sein am 9. Oktober 1506 verfasstes Testament befindet sich im Tiroler Landesarchiv Innsbruck.

Die Inschrift auf dem Epitaph lautet in deutscher Übersetzung nach Schnelbögl, S. 417:

Das, was du bist, war ich einst; was ich nachher bin, fragst du?

Was ich immer jetzt bin, wirst auch du, Leser, noch sein.

Was Seele an mir, gehört dem Himmel, was leiblich, dem Steine,

Dem Leser verblieb zurück der leere Name: Michel

Die durch die von Johann Jacob Schwarz 1737 verfasste Beschreibung der Nürnberger Dominikanerkirche überlieferte Gedächtnisinschrift des Epitaphs weist den Verstorbenen als Michael Raffael, den am 16. September 1489 verstorbenen Küchenmeister König Maximilians aus.

Auf dem heute nicht mehr vorhandenen Grabstein in der Predigerklosterkirche für Michael Raffael befanden sich folgende Zeilen, die durch Jacob Schwarz überliefert sind:

Mors Mortis Morti Mortem si Morte dedisset,

Hic foret in terris aut integer astra petisset.

Sed quia dissolvi fuerat sic iuncta necesse,

Ossa tenet saxum, proprie [korrekt: proprio] mens gaudet inesse.

Übersetzung nach Schnelbögl, S. 419:

Hätte der Tod des Todes dem Tod durch Tod den Tod gegeben,

So wäre der noch auf Erden oder er hätte unversehrt noch weiter nach den Sternen gestrebt.

Aber weil es notwendig war, dass sich so die verbundenen Teile (nämlich Leib und Seele) auflösen,

Hält der Stein den Leib, der Geist wohnt selig in seiner Heimat.

Die beiden lateinischen Texte, die nach Schnelbögl „einem Schulmeister des Lateins alle Ehre machen“, wurden tatsächlich von den Inschriften auf dem Grabdenkmal des Richters, Notars und Dichters Lovato Lovati (1241–1309) in Padua übernommen, die er selbst verfasst hatte.

Die Zeilen könnten die Testamentsvollstrecker gemeinsam gewählt haben. Georgius Kirchmair de Manheim hatte 1466 in Leipzig studiert, später in Bologna. Am 26.11.1471 wurde er in Ferrara promoviert und dabei „Georgius Kirchmair de Manhaim“ genannt. Er war sowohl Jurist als auch Mediziner und stand erst als Leibarzt in den Diensten Erzherzog Sigismunds von Tirol und seit 1485 bei König Maximilian. Dieser erhob ihn 1490 in den Adelsstand und besserte sein Wappen, weil er bei der Eroberung von Stuhlweißenburg (ungarisch Székesfehérvár) besonderen Einsatz und Mut bewiesen hatte. Kirchmair war außerdem seit 1486 Leibarzt Herzog Georgs des Reichen von Bayern-Landshut und war anwesend, als der Herzog 1503 in Ingolstadt im Sterben lag.

Jörg von Thurn, der mit dem aus Görz kommenden Adligen Giorgio della Torre (um 1450-1512) identisch ist, erwarb einen akademischen Grad als Jurist und beherrschte mehrere Sprachen. Er trat bei König Maximilian in den Hofdienst, begleitete ihn nach Flandern und erwarb sein Vertrauen. Maximilian schickte ihn auf Gesandtschaftsreisen nach Neapel zu Ferdinand von Aragon, nach Rom und nach Schweden. 1490 und 1491/92 unternahm della Torre, der in russischen Quellen Delator genannt wird, diplomatische Reisen nach Moskau zum Großfürsten Iwan III.; am 22.3.1491 traf er mit einer russischen Gesandtschaft in Nürnberg ein, wo gerade ein Reichstag stattfand.

Lit.: Fritz Schnelbögl: Ein Gedächtnisbild des königlichen Küchenmeisters Michael Raphael 1489, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 19 (1959), S. 417-419; Michael Wolgemut. Mehr als Dürers Lehrer, Ausst. Kat. Museen der Stadt Nürnberg 2020, Kat. Nr. 40 (Sarah Fetzer).

Standort: Nürnberg, Frauenkirche, rechter östlicher Langhauspfeiler

Umsetzung: Wolgemut, Michael

Foto 2015, Theo Noll

Epitaph für den königlichen Küchenmeister Michael Raffael (Rafaeli) aus Görz (Gorizia)

um 1489

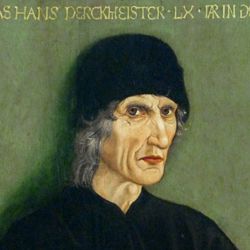

Figur des Michael Raffael

Michael Raffael kniet in seiner Rüstung in Gebetshaltung vor dem Erzengel Michael. Dieser ist auf dem Bild zweimal nebeneinander als Drachentöter und als Seelenwäger dargestellt. Unterhalb der Inschrift ist der von Reptilien zerfressene Leichnam zu sehen.

Michael Raffael, Küchenmeister König Maximilians, war mit diesem nach Nürnberg gekommen, blieb jedoch bei der Abreise Maximilians am 4.9.1489 in der Stadt zurück, offensichtlich weil er bereits erkrankt war. Er starb am 16.9. und wurde in der Predigerklosterkirche beigesetzt. Im Sebalder Totengeläutbuch wurde er als "Michel Raffael, des röm. königs kuchenmstr." bezeichnet.

Am 28.9.1489 schrieb der Nürnberger Rat an Pfalzgraf Leonhard von Kärnten, Graf zu Görz und Tirol, der sich auf Veranlassung Peter Raffaels nach der Hinterlassenschaft des Küchenmeisters erkundigt hatte, dass Michael Raffael ein Testament errichtet und als dessen Vollstrecker den Arzt des Königs und Jörg von Thurn eingesetzt habe. Diese hätten die Hinterlassenschaft an sich genommen und seien damit gemäß dem Vermächtnis verfahren. Ein gleichlautendes Schreiben ging Peter Raffael zu.

Auf Betreiben Peter Raffaels wandte sich Pfalzgraf Leonhard nach Frankfurt wegen einer Truhe mit Gegenständen, die der Küchenmeister beim Arzt Johann von Cube wegen nicht bezahlter Behandlungskosten als Pfand hinterlassen hatte. In einem Schreiben des Frankfurter Rats an Leonhard vom 15.7.1490, das aber nicht abgeschickt wurde, werden die beiden Testamentsvollstrecker Michael Raffaels, der Arzt des Königs Jorge, der mit Dr. Georg Kirchmair zu identifizieren ist, und Jorge von dem Toren erwähnt. An letzteren sollte sich Peter Raffael wenden, da er Johann von Cube die Herausgabe der Truhe verboten habe. Cube wollte die Truhe gerne hergeben, sobald die Arztkosten beglichen seien.

Der aus adliger Familie stammende Peter Raffael (Rafaeli) erscheint am 6.12.1471 als Bürger in Görz (ital. Gorizia) und als Lehensträger in einem Revers auf Leonhard, Pfalzgraf zu Kärnten. Dabei vertrat er auch seinen Bruder Michael, der mit dem Küchenmeister zu identifizieren ist. Er stand als Schreiber und Sekretär in den Diensten des Pfalzgrafen Leonhard und war sein Vertrauter, der ihn 1481 zu Verhandlungen nach Venedig sandte und 1494/95 als Verweser zu Görz einsetzte. Sein am 9. Oktober 1506 verfasstes Testament befindet sich im Tiroler Landesarchiv Innsbruck.

Die Inschrift auf dem Epitaph lautet in deutscher Übersetzung nach Schnelbögl, S. 417:

Das, was du bist, war ich einst; was ich nachher bin, fragst du?

Was ich immer jetzt bin, wirst auch du, Leser, noch sein.

Was Seele an mir, gehört dem Himmel, was leiblich, dem Steine,

Dem Leser verblieb zurück der leere Name: Michel

Die durch die von Johann Jacob Schwarz 1737 verfasste Beschreibung der Nürnberger Dominikanerkirche überlieferte Gedächtnisinschrift des Epitaphs weist den Verstorbenen als Michael Raffael, den am 16. September 1489 verstorbenen Küchenmeister König Maximilians aus.

Auf dem heute nicht mehr vorhandenen Grabstein in der Predigerklosterkirche für Michael Raffael befanden sich folgende Zeilen, die durch Jacob Schwarz überliefert sind:

Mors Mortis Morti Mortem si Morte dedisset,

Hic foret in terris aut integer astra petisset.

Sed quia dissolvi fuerat sic iuncta necesse,

Ossa tenet saxum, proprie [korrekt: proprio] mens gaudet inesse.

Übersetzung nach Schnelbögl, S. 419:

Hätte der Tod des Todes dem Tod durch Tod den Tod gegeben,

So wäre der noch auf Erden oder er hätte unversehrt noch weiter nach den Sternen gestrebt.

Aber weil es notwendig war, dass sich so die verbundenen Teile (nämlich Leib und Seele) auflösen,

Hält der Stein den Leib, der Geist wohnt selig in seiner Heimat.

Die beiden lateinischen Texte, die nach Schnelbögl „einem Schulmeister des Lateins alle Ehre machen“, wurden tatsächlich von den Inschriften auf dem Grabdenkmal des Richters, Notars und Dichters Lovato Lovati (1241–1309) in Padua übernommen, die er selbst verfasst hatte.

Die Zeilen könnten die Testamentsvollstrecker gemeinsam gewählt haben. Georgius Kirchmair de Manheim hatte 1466 in Leipzig studiert, später in Bologna. Am 26.11.1471 wurde er in Ferrara promoviert und dabei „Georgius Kirchmair de Manhaim“ genannt. Er war sowohl Jurist als auch Mediziner und stand erst als Leibarzt in den Diensten Erzherzog Sigismunds von Tirol und seit 1485 bei König Maximilian. Dieser erhob ihn 1490 in den Adelsstand und besserte sein Wappen, weil er bei der Eroberung von Stuhlweißenburg (ungarisch Székesfehérvár) besonderen Einsatz und Mut bewiesen hatte. Kirchmair war außerdem seit 1486 Leibarzt Herzog Georgs des Reichen von Bayern-Landshut und war anwesend, als der Herzog 1503 in Ingolstadt im Sterben lag.

Jörg von Thurn, der mit dem aus Görz kommenden Adligen Giorgio della Torre (um 1450-1512) identisch ist, erwarb einen akademischen Grad als Jurist und beherrschte mehrere Sprachen. Er trat bei König Maximilian in den Hofdienst, begleitete ihn nach Flandern und erwarb sein Vertrauen. Maximilian schickte ihn auf Gesandtschaftsreisen nach Neapel zu Ferdinand von Aragon, nach Rom und nach Schweden. 1490 und 1491/92 unternahm della Torre, der in russischen Quellen Delator genannt wird, diplomatische Reisen nach Moskau zum Großfürsten Iwan III.; am 22.3.1491 traf er mit einer russischen Gesandtschaft in Nürnberg ein, wo gerade ein Reichstag stattfand.

Lit.: Fritz Schnelbögl: Ein Gedächtnisbild des königlichen Küchenmeisters Michael Raphael 1489, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 19 (1959), S. 417-419; Michael Wolgemut. Mehr als Dürers Lehrer, Ausst. Kat. Museen der Stadt Nürnberg 2020, Kat. Nr. 40 (Sarah Fetzer).

Standort: Nürnberg, Frauenkirche, rechter östlicher Langhauspfeiler

Umsetzung: Wolgemut, Michael

Foto 2015, Theo Noll

Epitaph für den königlichen Küchenmeister Michael Raffael (Rafaeli) aus Görz (Gorizia)

um 1489

Erzengel Michael und Michael Raffael, Detail

Michael Raffael kniet in seiner Rüstung in Gebetshaltung vor dem Erzengel Michael. Dieser ist auf dem Bild zweimal nebeneinander als Drachentöter und als Seelenwäger dargestellt. Unterhalb der Inschrift ist der von Reptilien zerfressene Leichnam zu sehen.

Michael Raffael, Küchenmeister König Maximilians, war mit diesem nach Nürnberg gekommen, blieb jedoch bei der Abreise Maximilians am 4.9.1489 in der Stadt zurück, offensichtlich weil er bereits erkrankt war. Er starb am 16.9. und wurde in der Predigerklosterkirche beigesetzt. Im Sebalder Totengeläutbuch wurde er als "Michel Raffael, des röm. königs kuchenmstr." bezeichnet.

Am 28.9.1489 schrieb der Nürnberger Rat an Pfalzgraf Leonhard von Kärnten, Graf zu Görz und Tirol, der sich auf Veranlassung Peter Raffaels nach der Hinterlassenschaft des Küchenmeisters erkundigt hatte, dass Michael Raffael ein Testament errichtet und als dessen Vollstrecker den Arzt des Königs und Jörg von Thurn eingesetzt habe. Diese hätten die Hinterlassenschaft an sich genommen und seien damit gemäß dem Vermächtnis verfahren. Ein gleichlautendes Schreiben ging Peter Raffael zu.

Auf Betreiben Peter Raffaels wandte sich Pfalzgraf Leonhard nach Frankfurt wegen einer Truhe mit Gegenständen, die der Küchenmeister beim Arzt Johann von Cube wegen nicht bezahlter Behandlungskosten als Pfand hinterlassen hatte. In einem Schreiben des Frankfurter Rats an Leonhard vom 15.7.1490, das aber nicht abgeschickt wurde, werden die beiden Testamentsvollstrecker Michael Raffaels, der Arzt des Königs Jorge, der mit Dr. Georg Kirchmair zu identifizieren ist, und Jorge von dem Toren erwähnt. An letzteren sollte sich Peter Raffael wenden, da er Johann von Cube die Herausgabe der Truhe verboten habe. Cube wollte die Truhe gerne hergeben, sobald die Arztkosten beglichen seien.

Der aus adliger Familie stammende Peter Raffael (Rafaeli) erscheint am 6.12.1471 als Bürger in Görz (ital. Gorizia) und als Lehensträger in einem Revers auf Leonhard, Pfalzgraf zu Kärnten. Dabei vertrat er auch seinen Bruder Michael, der mit dem Küchenmeister zu identifizieren ist. Er stand als Schreiber und Sekretär in den Diensten des Pfalzgrafen Leonhard und war sein Vertrauter, der ihn 1481 zu Verhandlungen nach Venedig sandte und 1494/95 als Verweser zu Görz einsetzte. Sein am 9. Oktober 1506 verfasstes Testament befindet sich im Tiroler Landesarchiv Innsbruck.

Die Inschrift auf dem Epitaph lautet in deutscher Übersetzung nach Schnelbögl, S. 417:

Das, was du bist, war ich einst; was ich nachher bin, fragst du?

Was ich immer jetzt bin, wirst auch du, Leser, noch sein.

Was Seele an mir, gehört dem Himmel, was leiblich, dem Steine,

Dem Leser verblieb zurück der leere Name: Michel

Die durch die von Johann Jacob Schwarz 1737 verfasste Beschreibung der Nürnberger Dominikanerkirche überlieferte Gedächtnisinschrift des Epitaphs weist den Verstorbenen als Michael Raffael, den am 16. September 1489 verstorbenen Küchenmeister König Maximilians aus.

Auf dem heute nicht mehr vorhandenen Grabstein in der Predigerklosterkirche für Michael Raffael befanden sich folgende Zeilen, die durch Jacob Schwarz überliefert sind:

Mors Mortis Morti Mortem si Morte dedisset,

Hic foret in terris aut integer astra petisset.

Sed quia dissolvi fuerat sic iuncta necesse,

Ossa tenet saxum, proprie [korrekt: proprio] mens gaudet inesse.

Übersetzung nach Schnelbögl, S. 419:

Hätte der Tod des Todes dem Tod durch Tod den Tod gegeben,

So wäre der noch auf Erden oder er hätte unversehrt noch weiter nach den Sternen gestrebt.

Aber weil es notwendig war, dass sich so die verbundenen Teile (nämlich Leib und Seele) auflösen,

Hält der Stein den Leib, der Geist wohnt selig in seiner Heimat.

Die beiden lateinischen Texte, die nach Schnelbögl „einem Schulmeister des Lateins alle Ehre machen“, wurden tatsächlich von den Inschriften auf dem Grabdenkmal des Richters, Notars und Dichters Lovato Lovati (1241–1309) in Padua übernommen, die er selbst verfasst hatte.

Die Zeilen könnten die Testamentsvollstrecker gemeinsam gewählt haben. Georgius Kirchmair de Manheim hatte 1466 in Leipzig studiert, später in Bologna. Am 26.11.1471 wurde er in Ferrara promoviert und dabei „Georgius Kirchmair de Manhaim“ genannt. Er war sowohl Jurist als auch Mediziner und stand erst als Leibarzt in den Diensten Erzherzog Sigismunds von Tirol und seit 1485 bei König Maximilian. Dieser erhob ihn 1490 in den Adelsstand und besserte sein Wappen, weil er bei der Eroberung von Stuhlweißenburg (ungarisch Székesfehérvár) besonderen Einsatz und Mut bewiesen hatte. Kirchmair war außerdem seit 1486 Leibarzt Herzog Georgs des Reichen von Bayern-Landshut und war anwesend, als der Herzog 1503 in Ingolstadt im Sterben lag.

Jörg von Thurn, der mit dem aus Görz kommenden Adligen Giorgio della Torre (um 1450-1512) identisch ist, erwarb einen akademischen Grad als Jurist und beherrschte mehrere Sprachen. Er trat bei König Maximilian in den Hofdienst, begleitete ihn nach Flandern und erwarb sein Vertrauen. Maximilian schickte ihn auf Gesandtschaftsreisen nach Neapel zu Ferdinand von Aragon, nach Rom und nach Schweden. 1490 und 1491/92 unternahm della Torre, der in russischen Quellen Delator genannt wird, diplomatische Reisen nach Moskau zum Großfürsten Iwan III.; am 22.3.1491 traf er mit einer russischen Gesandtschaft in Nürnberg ein, wo gerade ein Reichstag stattfand.

Lit.: Fritz Schnelbögl: Ein Gedächtnisbild des königlichen Küchenmeisters Michael Raphael 1489, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 19 (1959), S. 417-419; Michael Wolgemut. Mehr als Dürers Lehrer, Ausst. Kat. Museen der Stadt Nürnberg 2020, Kat. Nr. 40 (Sarah Fetzer).

Standort: Nürnberg, Frauenkirche, rechter östlicher Langhauspfeiler

Umsetzung: Wolgemut, Michael

Foto 2015, Theo Noll

Epitaph für den königlichen Küchenmeister Michael Raffael (Rafaeli) aus Görz (Gorizia)

um 1489

Detail mit Drachen, Waagschale mit Teufelchen

Foto 2015, Theo Noll

Michael Raffael kniet in seiner Rüstung in Gebetshaltung vor dem Erzengel Michael. Dieser ist auf dem Bild zweimal nebeneinander als Drachentöter und als Seelenwäger dargestellt. Unterhalb der Inschrift ist der von Reptilien zerfressene Leichnam zu sehen.

Michael Raffael, Küchenmeister König Maximilians, war mit diesem nach Nürnberg gekommen, blieb jedoch bei der Abreise Maximilians am 4.9.1489 in der Stadt zurück, offensichtlich weil er bereits erkrankt war. Er starb am 16.9. und wurde in der Predigerklosterkirche beigesetzt. Im Sebalder Totengeläutbuch wurde er als "Michel Raffael, des röm. königs kuchenmstr." bezeichnet.

Am 28.9.1489 schrieb der Nürnberger Rat an Pfalzgraf Leonhard von Kärnten, Graf zu Görz und Tirol, der sich auf Veranlassung Peter Raffaels nach der Hinterlassenschaft des Küchenmeisters erkundigt hatte, dass Michael Raffael ein Testament errichtet und als dessen Vollstrecker den Arzt des Königs und Jörg von Thurn eingesetzt habe. Diese hätten die Hinterlassenschaft an sich genommen und seien damit gemäß dem Vermächtnis verfahren. Ein gleichlautendes Schreiben ging Peter Raffael zu.

Auf Betreiben Peter Raffaels wandte sich Pfalzgraf Leonhard nach Frankfurt wegen einer Truhe mit Gegenständen, die der Küchenmeister beim Arzt Johann von Cube wegen nicht bezahlter Behandlungskosten als Pfand hinterlassen hatte. In einem Schreiben des Frankfurter Rats an Leonhard vom 15.7.1490, das aber nicht abgeschickt wurde, werden die beiden Testamentsvollstrecker Michael Raffaels, der Arzt des Königs Jorge, der mit Dr. Georg Kirchmair zu identifizieren ist, und Jorge von dem Toren erwähnt. An letzteren sollte sich Peter Raffael wenden, da er Johann von Cube die Herausgabe der Truhe verboten habe. Cube wollte die Truhe gerne hergeben, sobald die Arztkosten beglichen seien.

Der aus adliger Familie stammende Peter Raffael (Rafaeli) erscheint am 6.12.1471 als Bürger in Görz (ital. Gorizia) und als Lehensträger in einem Revers auf Leonhard, Pfalzgraf zu Kärnten. Dabei vertrat er auch seinen Bruder Michael, der mit dem Küchenmeister zu identifizieren ist. Er stand als Schreiber und Sekretär in den Diensten des Pfalzgrafen Leonhard und war sein Vertrauter, der ihn 1481 zu Verhandlungen nach Venedig sandte und 1494/95 als Verweser zu Görz einsetzte. Sein am 9. Oktober 1506 verfasstes Testament befindet sich im Tiroler Landesarchiv Innsbruck.

Die Inschrift auf dem Epitaph lautet in deutscher Übersetzung nach Schnelbögl, S. 417:

Das, was du bist, war ich einst; was ich nachher bin, fragst du?

Was ich immer jetzt bin, wirst auch du, Leser, noch sein.

Was Seele an mir, gehört dem Himmel, was leiblich, dem Steine,

Dem Leser verblieb zurück der leere Name: Michel

Die durch die von Johann Jacob Schwarz 1737 verfasste Beschreibung der Nürnberger Dominikanerkirche überlieferte Gedächtnisinschrift des Epitaphs weist den Verstorbenen als Michael Raffael, den am 16. September 1489 verstorbenen Küchenmeister König Maximilians aus.

Auf dem heute nicht mehr vorhandenen Grabstein in der Predigerklosterkirche für Michael Raffael befanden sich folgende Zeilen, die durch Jacob Schwarz überliefert sind:

Mors Mortis Morti Mortem si Morte dedisset,

Hic foret in terris aut integer astra petisset.

Sed quia dissolvi fuerat sic iuncta necesse,

Ossa tenet saxum, proprie [korrekt: proprio] mens gaudet inesse.

Übersetzung nach Schnelbögl, S. 419:

Hätte der Tod des Todes dem Tod durch Tod den Tod gegeben,

So wäre der noch auf Erden oder er hätte unversehrt noch weiter nach den Sternen gestrebt.

Aber weil es notwendig war, dass sich so die verbundenen Teile (nämlich Leib und Seele) auflösen,

Hält der Stein den Leib, der Geist wohnt selig in seiner Heimat.

Die beiden lateinischen Texte, die nach Schnelbögl „einem Schulmeister des Lateins alle Ehre machen“, wurden tatsächlich von den Inschriften auf dem Grabdenkmal des Richters, Notars und Dichters Lovato Lovati (1241–1309) in Padua übernommen, die er selbst verfasst hatte.

Die Zeilen könnten die Testamentsvollstrecker gemeinsam gewählt haben. Georgius Kirchmair de Manheim hatte 1466 in Leipzig studiert, später in Bologna. Am 26.11.1471 wurde er in Ferrara promoviert und dabei „Georgius Kirchmair de Manhaim“ genannt. Er war sowohl Jurist als auch Mediziner und stand erst als Leibarzt in den Diensten Erzherzog Sigismunds von Tirol und seit 1485 bei König Maximilian. Dieser erhob ihn 1490 in den Adelsstand und besserte sein Wappen, weil er bei der Eroberung von Stuhlweißenburg (ungarisch Székesfehérvár) besonderen Einsatz und Mut bewiesen hatte. Kirchmair war außerdem seit 1486 Leibarzt Herzog Georgs des Reichen von Bayern-Landshut und war anwesend, als der Herzog 1503 in Ingolstadt im Sterben lag.

Jörg von Thurn, der mit dem aus Görz kommenden Adligen Giorgio della Torre (um 1450-1512) identisch ist, erwarb einen akademischen Grad als Jurist und beherrschte mehrere Sprachen. Er trat bei König Maximilian in den Hofdienst, begleitete ihn nach Flandern und erwarb sein Vertrauen. Maximilian schickte ihn auf Gesandtschaftsreisen nach Neapel zu Ferdinand von Aragon, nach Rom und nach Schweden. 1490 und 1491/92 unternahm della Torre, der in russischen Quellen Delator genannt wird, diplomatische Reisen nach Moskau zum Großfürsten Iwan III.; am 22.3.1491 traf er mit einer russischen Gesandtschaft in Nürnberg ein, wo gerade ein Reichstag stattfand.

Lit.: Fritz Schnelbögl: Ein Gedächtnisbild des königlichen Küchenmeisters Michael Raphael 1489, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 19 (1959), S. 417-419; Michael Wolgemut. Mehr als Dürers Lehrer, Ausst. Kat. Museen der Stadt Nürnberg 2020, Kat. Nr. 40 (Sarah Fetzer).

Standort: Nürnberg, Frauenkirche, rechter östlicher Langhauspfeiler

Umsetzung: Wolgemut, Michael

Epitaph für den königlichen Küchenmeister Michael Raffael (Rafaeli) aus Görz (Gorizia)

um 1489

Inschrift und der von Reptilien zerfressene Leichnam

Foto 2015, Theo Noll

Michael Raffael kniet in seiner Rüstung in Gebetshaltung vor dem Erzengel Michael. Dieser ist auf dem Bild zweimal nebeneinander als Drachentöter und als Seelenwäger dargestellt. Unterhalb der Inschrift ist der von Reptilien zerfressene Leichnam zu sehen.

Michael Raffael, Küchenmeister König Maximilians, war mit diesem nach Nürnberg gekommen, blieb jedoch bei der Abreise Maximilians am 4.9.1489 in der Stadt zurück, offensichtlich weil er bereits erkrankt war. Er starb am 16.9. und wurde in der Predigerklosterkirche beigesetzt. Im Sebalder Totengeläutbuch wurde er als "Michel Raffael, des röm. königs kuchenmstr." bezeichnet.

Am 28.9.1489 schrieb der Nürnberger Rat an Pfalzgraf Leonhard von Kärnten, Graf zu Görz und Tirol, der sich auf Veranlassung Peter Raffaels nach der Hinterlassenschaft des Küchenmeisters erkundigt hatte, dass Michael Raffael ein Testament errichtet und als dessen Vollstrecker den Arzt des Königs und Jörg von Thurn eingesetzt habe. Diese hätten die Hinterlassenschaft an sich genommen und seien damit gemäß dem Vermächtnis verfahren. Ein gleichlautendes Schreiben ging Peter Raffael zu.

Auf Betreiben Peter Raffaels wandte sich Pfalzgraf Leonhard nach Frankfurt wegen einer Truhe mit Gegenständen, die der Küchenmeister beim Arzt Johann von Cube wegen nicht bezahlter Behandlungskosten als Pfand hinterlassen hatte. In einem Schreiben des Frankfurter Rats an Leonhard vom 15.7.1490, das aber nicht abgeschickt wurde, werden die beiden Testamentsvollstrecker Michael Raffaels, der Arzt des Königs Jorge, der mit Dr. Georg Kirchmair zu identifizieren ist, und Jorge von dem Toren erwähnt. An letzteren sollte sich Peter Raffael wenden, da er Johann von Cube die Herausgabe der Truhe verboten habe. Cube wollte die Truhe gerne hergeben, sobald die Arztkosten beglichen seien.

Der aus adliger Familie stammende Peter Raffael (Rafaeli) erscheint am 6.12.1471 als Bürger in Görz (ital. Gorizia) und als Lehensträger in einem Revers auf Leonhard, Pfalzgraf zu Kärnten. Dabei vertrat er auch seinen Bruder Michael, der mit dem Küchenmeister zu identifizieren ist. Er stand als Schreiber und Sekretär in den Diensten des Pfalzgrafen Leonhard und war sein Vertrauter, der ihn 1481 zu Verhandlungen nach Venedig sandte und 1494/95 als Verweser zu Görz einsetzte. Sein am 9. Oktober 1506 verfasstes Testament befindet sich im Tiroler Landesarchiv Innsbruck.

Die Inschrift auf dem Epitaph lautet in deutscher Übersetzung nach Schnelbögl, S. 417:

Das, was du bist, war ich einst; was ich nachher bin, fragst du?

Was ich immer jetzt bin, wirst auch du, Leser, noch sein.

Was Seele an mir, gehört dem Himmel, was leiblich, dem Steine,

Dem Leser verblieb zurück der leere Name: Michel

Die durch die von Johann Jacob Schwarz 1737 verfasste Beschreibung der Nürnberger Dominikanerkirche überlieferte Gedächtnisinschrift des Epitaphs weist den Verstorbenen als Michael Raffael, den am 16. September 1489 verstorbenen Küchenmeister König Maximilians aus.

Auf dem heute nicht mehr vorhandenen Grabstein in der Predigerklosterkirche für Michael Raffael befanden sich folgende Zeilen, die durch Jacob Schwarz überliefert sind:

Mors Mortis Morti Mortem si Morte dedisset,

Hic foret in terris aut integer astra petisset.

Sed quia dissolvi fuerat sic iuncta necesse,

Ossa tenet saxum, proprie [korrekt: proprio] mens gaudet inesse.

Übersetzung nach Schnelbögl, S. 419:

Hätte der Tod des Todes dem Tod durch Tod den Tod gegeben,

So wäre der noch auf Erden oder er hätte unversehrt noch weiter nach den Sternen gestrebt.

Aber weil es notwendig war, dass sich so die verbundenen Teile (nämlich Leib und Seele) auflösen,

Hält der Stein den Leib, der Geist wohnt selig in seiner Heimat.

Die beiden lateinischen Texte, die nach Schnelbögl „einem Schulmeister des Lateins alle Ehre machen“, wurden tatsächlich von den Inschriften auf dem Grabdenkmal des Richters, Notars und Dichters Lovato Lovati (1241–1309) in Padua übernommen, die er selbst verfasst hatte.

Die Zeilen könnten die Testamentsvollstrecker gemeinsam gewählt haben. Georgius Kirchmair de Manheim hatte 1466 in Leipzig studiert, später in Bologna. Am 26.11.1471 wurde er in Ferrara promoviert und dabei „Georgius Kirchmair de Manhaim“ genannt. Er war sowohl Jurist als auch Mediziner und stand erst als Leibarzt in den Diensten Erzherzog Sigismunds von Tirol und seit 1485 bei König Maximilian. Dieser erhob ihn 1490 in den Adelsstand und besserte sein Wappen, weil er bei der Eroberung von Stuhlweißenburg (ungarisch Székesfehérvár) besonderen Einsatz und Mut bewiesen hatte. Kirchmair war außerdem seit 1486 Leibarzt Herzog Georgs des Reichen von Bayern-Landshut und war anwesend, als der Herzog 1503 in Ingolstadt im Sterben lag.

Jörg von Thurn, der mit dem aus Görz kommenden Adligen Giorgio della Torre (um 1450-1512) identisch ist, erwarb einen akademischen Grad als Jurist und beherrschte mehrere Sprachen. Er trat bei König Maximilian in den Hofdienst, begleitete ihn nach Flandern und erwarb sein Vertrauen. Maximilian schickte ihn auf Gesandtschaftsreisen nach Neapel zu Ferdinand von Aragon, nach Rom und nach Schweden. 1490 und 1491/92 unternahm della Torre, der in russischen Quellen Delator genannt wird, diplomatische Reisen nach Moskau zum Großfürsten Iwan III.; am 22.3.1491 traf er mit einer russischen Gesandtschaft in Nürnberg ein, wo gerade ein Reichstag stattfand.

Lit.: Fritz Schnelbögl: Ein Gedächtnisbild des königlichen Küchenmeisters Michael Raphael 1489, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 19 (1959), S. 417-419; Michael Wolgemut. Mehr als Dürers Lehrer, Ausst. Kat. Museen der Stadt Nürnberg 2020, Kat. Nr. 40 (Sarah Fetzer).

Standort: Nürnberg, Frauenkirche, rechter östlicher Langhauspfeiler

Umsetzung: Wolgemut, Michael