Nürnberger Madonna

Nürnberger Madonna

um 1515

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

Detailansicht

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

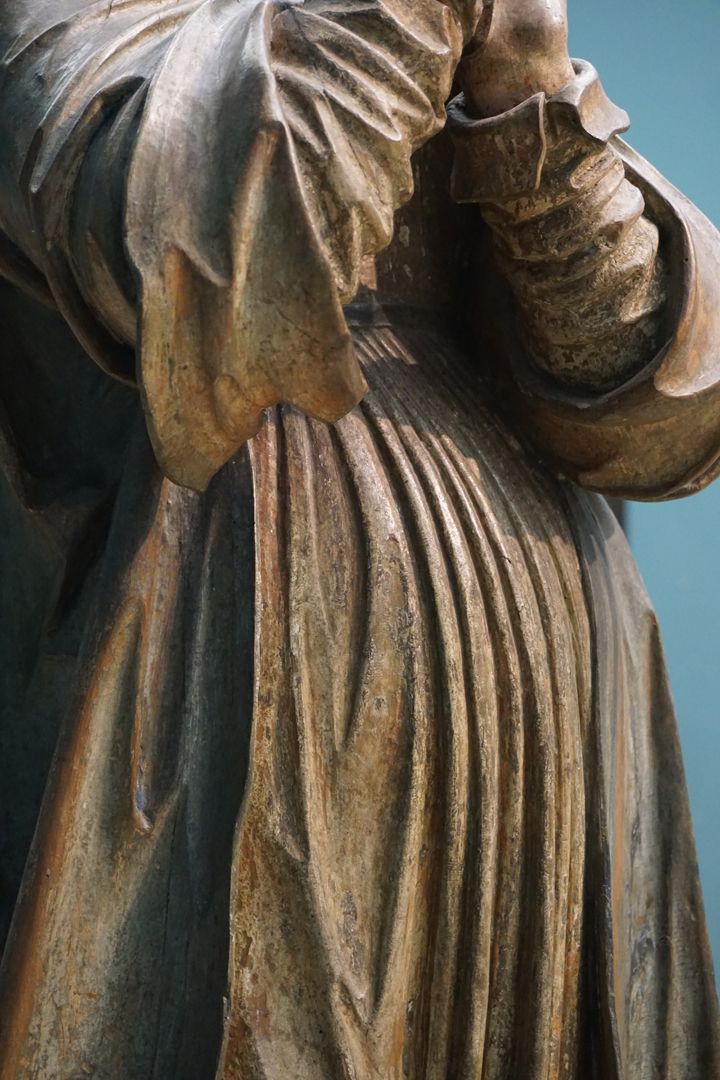

Nürnberger Madonna

um 1515

Detailansicht mit Faltenwerk

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

Detailansicht

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

seitliche Ansicht

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

Rückenansicht

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

Detailansicht

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

Detailansicht

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

Detailansicht

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

Bildvergleich: links Maria, Kleine Pietà in der Jakobskirche / rechts Nürnberger Madonna

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

Detailansicht

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll

Nürnberger Madonna

um 1515

Seitenansichten

Meister Jörg und Werkstatt

„Die Gewandfalten der stark überlängten Figur strömen dünn und straff empor, wie auch ihre in pathetischer Gebärde vor der Brust ringenden Händen und die Kopfhaltung den Blick nach oben führen. Ihre an- und abschwellende Silhouette und das fein abgestimmte Zusammenspiel waage-, senkrechter und diagonaler Bewegungs- und Kompositionsachsen versetzen die schlanke Gestalt gleichsam in zarte vertikale Schwingungen. Die Proportionen lassen sich mit den wuchtigen Brucke Schreinheiligen unmöglich vereinbaren. Doch sind ja schon die Figuren der Lorenzer Annengruppe, deren Köpfe auf vergleichbar langen Hälsen sitzen, deutlich gestreckter. Große Nähe zur Maria der Kleinen Pietà bestehen im kindlichen Typus des Gesichtes, das auf jegliche Anzeichen von Trauer verzichtet. Mit ihr eint sie auch das elegische Sentiment. Trotz ihrer geradezu ätherischen Erscheinung bleibt die Skulptur auffallend körperlich und plastisch. Dasselbe gilt für die Gestaltung des Mantels mit den kleinen Schwüngen der Saumkanten und den betont flächigen Partien, die wie das lose herabfallende Schleiertuch der Haube im Schulterbereich von den bekannten dünnen, sich aufgabelnden, jetzt noch grafischer und energischer wirkenden Faltenstegen bestimmt werden. Gebrochene oder stärkere Faltengebilde fehlen jetzt fast ganz. Dafür erfolgt dort, wo sich der Stoff an Hals und Ärmel des Kleides zusammenschiebt, eine quantitative Verdichtung der feingratigen Falten zu wabenartigen Motiven. All dies kennen wir in ähnlicher Form vom Annenschrein, der Kleinen Pietà oder den Christusfiguren in Bruck und besonders in St. Jobst, wenngleich formal einfacher und reduzierter als bei der Nürnberger Madonna.

Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken.

Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, Petersberg 2022, S.121

siehe auch: Kruzifix aus St. Jobst

Standort: Nürnberg, GNM, Inventarnummer Pl.O.210

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Foto 2022, Theo Noll