Kruzifix

Kruzifix

um 1515

Blick in den Kirchenraum von Osten

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Gesamtansicht, Südwand

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

seitliche Ansicht, Detail

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Beine, seitliche Ansicht

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Haupt, Ansicht von unten

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Frontalansicht

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Detailansicht des linken Armes

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Detailansicht

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Detailansicht

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Detailansicht (Blitzlichtaufnahme)

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Lendentuch mit den "kleinwellig schwingenden Saumkanten"

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Lendentuch mit den "kleinwellig schwingenden Saumkanten", seitliche Ansicht

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Detailansicht des rechten Armes

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Detailansicht der Beine

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Schrägansicht von Westen

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Detailansicht

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Detailansicht mit Lendentuch und Beinen

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

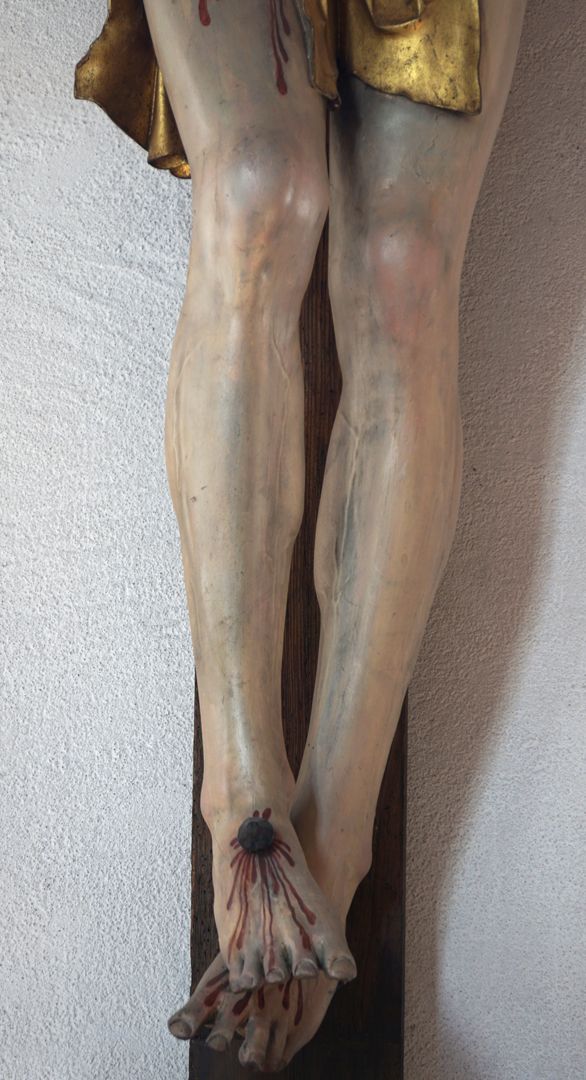

Kruzifix

um 1515

Detailansicht mit Beinen

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll

Kruzifix

um 1515

Füße

"Der kräftige, in idealisierter Schönheit dargestellte Corpus hängt mit etwas über Scheitelhöhe an die Querbalken genagelten Händen am Kreuz. Im Gegensatz zu den berühmten expressiven Kruzifixen des Veit Stoß strahlt diese Figur große emotionale Ruhe aus. Die äußert sich auch formal. Die Gliedmaßen werden nicht schmerzhaft überdehnt: Die Beine sind nur leicht angewinkelt übereinandergelegt, die Arme in zartem Bogen nach oben geführt.

Die Körperkontur verläuft in großzügigen weichen Schwüngen. Der Stoffbausch des Lendentuchs über dem Schritt bleibt kompakt, entwickelt kein räumlich bewegtes Eigenleben. Nur noch ein Faltenbogen über der rechten Hüfte erhält Volumen, sonst bestimmen feine, sich scharf aufspaltende Faltenzüge die Stoffflächen des straff um die Lenden gezogenen Schamtuches, dessen kurze lose Enden steil herabfallen. Die bekannten kleinwellig schwingenden Saumkanten suggerieren leichte Bewegung des Textils. Die Behandlung des Lendentuches erinnert unwillkürlich an die Gestaltung der Gewänder beim Brucker Auferstehungschristus oder im Nürnberger Annenschrein. Die Kompaktheit des stark körperhaft aufgefassten Christusleibes in St. Jobst gleicht den Schreinfiguren in Bruck und Nürnberg mit ihren prallen Volumina. Allerdings wurden die gedrängten Proportionen der Brucker Schreinfiguren jetzt wie im Lorenzer Annenschrein ins Edle gelängt. Dennoch lässt ein vergleichender Blick auf die Köpfe des Gekreuzigten und des Brucker Paulus keine Zweifel an einer Zuschreibung an denselben Schnitzer." (Stefan Roller, Hans von Kulmbach und der Nürnberger Bildschnitzer Meister Jörg, in: Renaissance in Franken. Hans von Kulmbach und die Kunst um Dürer, 2022, S.117).

Der ürsprüngliche Bestimmungsort ist nicht bekannt. Stefan Roller schlägt vor, das Kreuz mit jenem Kruzifix zu identifizieren, das zusammen mit einer darunterstehenden Madonna in der Nürnberger Dominikanerkirche vor der Westempore stand. Die Madonna wird mit der Nürnberger Madonna im GNM identifiziert, zu der das Kruzifix aus St. Jobst "mit seiner schlanken Silhouette von Lendentuch und Beinen bestens zur schlanken Gestalt der Dolorosa passt, der vor allem aber eine viel größere stilistische Nähe [als der aus dem Umkreis von Veit Stoß stammende Christus in der Nürnberger Burgkapelle] und denselben still-pathetischen Habitus aufweist". Das Kreuz vor dem Westportal in der Dominikanerkirche wird erstmals im Zusammenhang mit einer Ewiglichtstiftung des 1519 verstorbenen Hieronymus Haller erwähnt, der damit auch als potentieller Stifter von Kruzifix und Madonna in Frage käme. Vgl. Roller, S. 122-123.

siehe: Nürnberger Madonna

Standort: Nürnberg, St. Jobst

Entwurf: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Umsetzung: Herb (Meister Jörg Pildschnitzer), Georg

Material: Holz

Foto 2022, Theo Noll