Rochusfriedhof

Rochusfriedhof

GESCHICHTLICHER KURZEINBLICK IN DEN ROCHUSFRIEDHOF

Betritt man den Rochusfriedhof oder auch die historischen Abschnitte des Johannisfriedhofs zum ersten Mal, wird man sicherlich unmittelbar beeindruckt sein – vom ästhetischen und harmonischen Eindruck der liegenden Grabsteine, von den Epitaphien darauf (Bilder 1, 2 und 3), vom Blumenmeer des Frühlings und des Sommers oder von der melancholischen Aura im Herbst und Winter. Wahrscheinlich aber kommen bald auch Fragen auf: Wo sind die Kreuze, deren Anblick auf christlichen Friedhöfen so vertraut ist? Warum gibt es diese speziellen Grabplaketten, auf denen Namen von Menschen vermerkt sind, die vor Jahrhunderten verstorben sind – wohingegen bei weitem nicht jede und jeder mit Namen zu finden ist, der seitdem dort zur Ruhe gebettet wurde? Diese Fragen deuten an, wie besonders, sogar kulturgeschichtlich einzigartig jene Orte sind, die vielen Einwohnern Nürnbergs als Selbstverständlichkeit erscheinen. Und wie sehr es sich lohnt, sie historisch zu betrachten.

Die problematischen hygienischen Verhältnisse auf den Begräbnisstätten rund um die Kirchen innerhalb der Stadtmauern, die sich zu Seuchenzeiten nochmals verschärften, hatten den Rat der Stadt und auch den Stadtherrn, Kaiser Maximilian I., schon länger beschäftigt. Bereits 1494 wurden die Kirchhöfe bei einer Pestwelle mit Erdreich aufgeschüttet, um ein Austreten der für giftig gehaltenen Leichengase zu verhindern. Für das Pestjahr 1505 ist dann erstmals überliefert, dass der Rat befahl, alle Opfer der Krankheit ausschließlich auf dem Johannisfriedhof zu begraben. Als Konsequenz aus den immer wiederkehrenden „sterbsleufften“ erfolgte 1517/18 der Beschluss zur Anlage eines neuen Friedhofs beym Gostenhof, etwa 500 m südwestlich vor dem Spittlertor. Zunächst war an dortige Begräbnisse nur zu Pestzeiten gedacht, die erstmals 1519/20 stattfanden, doch schon 1520 gebot der Rat die generelle Bestattung außerhalb der Mauern. Der bisherige Hauptbegräbnisort der Lorenzer Stadt, der Kirchhof um die Pfarrkirche, sollte nach und nach aufgelassen werden. 1518 erhielt das Grundstück nahe dem Gostenhof die Einfriedung mit einer Sandsteinmauer, die Weihe – zusammen mit der Erweiterung des Johannisfriedhofs und des Friedhofs beim Siechkobel St. Leonhard – fand am 21. März 1519 statt. Auch der Kirchhof bei St. Jakob war im 16. Jahrhundert aufgelassen worden. Bis zur Inbetriebnahme des Südfriedhofs 1913 war der Rochusfriedhof also für die Bewohnerinnen und Bewohner der Lorenzer Stadtseite der Friedhof der Wahl. Daneben gab es noch die Friedhöfe der Siechköbel St. Leonhard und St. Peter.

Bereits 1518 war auch die Stiftung für die Grabkapelle auf dem neuen Gottesacker durch Konrad Imhoff (1463-1519) erfolgt und der Erlass ergangen, dass diese dem ,Pestheiligen‘ (obwohl stets nur Seligen) Rochus von Montpellier geweiht werden solle. Nach dem Tod des Stifters wurde die Kapelle 1520/21 durch seine Brüder Peter I. und Paul V. Imhoff sowie den Baumeister Paul Behaim errichtet. Die Rochus- oder Imhoffkapelle ist noch heute in Familienbesitz und feiert am 13. Juli 2021 ihr 500. Weihejubiläum.

Die Friedhofsanlage wurde während der besonders schlimmen Seuche 1562/63 sowie 1592 und 1598/99 erweitert. Ein barockes Friedhofsportal vom Anfang des 17. Jahrhunderts an der Rothenburger Straße wurde 1855 eingelegt. Im Zweiten Weltkrieg wurden das ehemalige Hofmeisterhaus und das Totengräberhaus durch Bombentreffer vernichtet und nicht wiederaufgebaut. Die zerstörte Aussegnungshalle von 1854 hat einen Nachfolgebau aus den 1950er Jahren.

Die liegenden, quaderförmigen Steine entsprechen wie auf dem Johannisfriedhof und in Wöhrd den vom Rat vorgegebenen Normen, wonach die Größe von 6:3 Nürnberger Werkschuh (167 cm x 83 cm) nicht überschritten werden sollte. Um dieses Gleichmaß zu relativieren wurde bisweilen an der Höhe etwas moduliert oder aber der Wunsch nach Distinktion drückte sich durch ein besonders großes oder ungewöhnlich kunstvolles Epitaph aus. Da auf der Lorenzer Stadtseite besonders viele Handwerke ansässig waren, sind die zahlreichen Epitaphien auf den Grabsteinen insbesondere hinsichtlich der Handwerksgeschichte sehr aufschlussreich. Da sowohl Werkzeuge als auch Produkte der handwerklichen Arbeit auf den Epitaphien verbildlicht wurden (Bild 3), belegen die Grabplaketten auch die materielle Kultur der jeweiligen Zeit und erzählen damit ein Stück Stadtgeschichte.

Die ältesten Grabmale auf dem Rochusfriedhof stammen aus der Zeit um 1520 und gruppieren sich um die Kapelle. Heute befinden sich auf dem kirchlich verwalteten Rochusfriedhof rund 3.500 Gräber.

Dr. Antonia Landois

____________________________

Eine große Auswahl von Bildmaterial zu den Epitaphien

der Nürnberger Friedhöfe Johannis und Rochus

finden sie unter: LEUCHTENSTERN - ARCHIV

https://leuchtenstern.spdns.de/bilder/uebersichten/epitaphien-1/

__________________________________________________

Literatur: Die Rochuskapelle in Nürnberg, Kunstverlag Josef Fink, 2021

www.foerderverein-khm-nuernberg.de/projekte/publikationen/kunstfuehrer-rochuskapelle-nuernberg/

Rochusfriedhof

Foto 1

Der verschneite Rochusfriedhof mit Kapelle von Nordost

Standort: Nürnberg, Rochusfriedhof

Zeit: 16. Jh.

Foto 14. Feb 2021, Pablo de la Riestra

Rochusfriedhof

Foto 2

der Friedhof von oben

Standort: Nürnberg, Rochusfriedhof

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Rochusfriedhof

Foto 3

Bronzeplakette des Hans Emon mit Brille, 1523

Standort: Nürnberg, Rochusfriedhof, Grabnummer 53

Zeit: 16. Jh.

Foto Theo Noll

Rochusfriedhof

Ansicht von oben, Nordost

Standort: Nürnberg, Rochusfriedhof

Foto 2020, Pablo de la Riestra

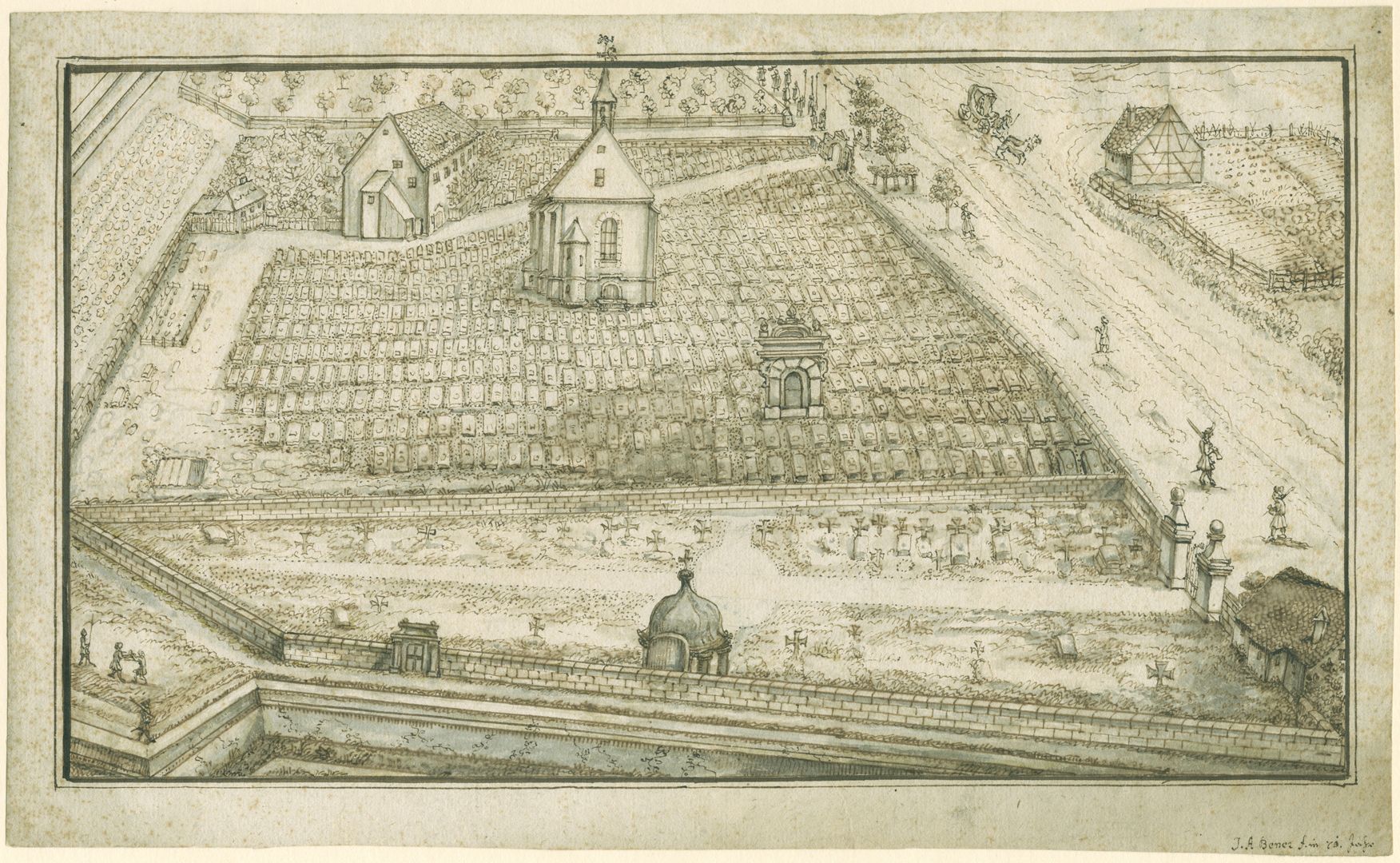

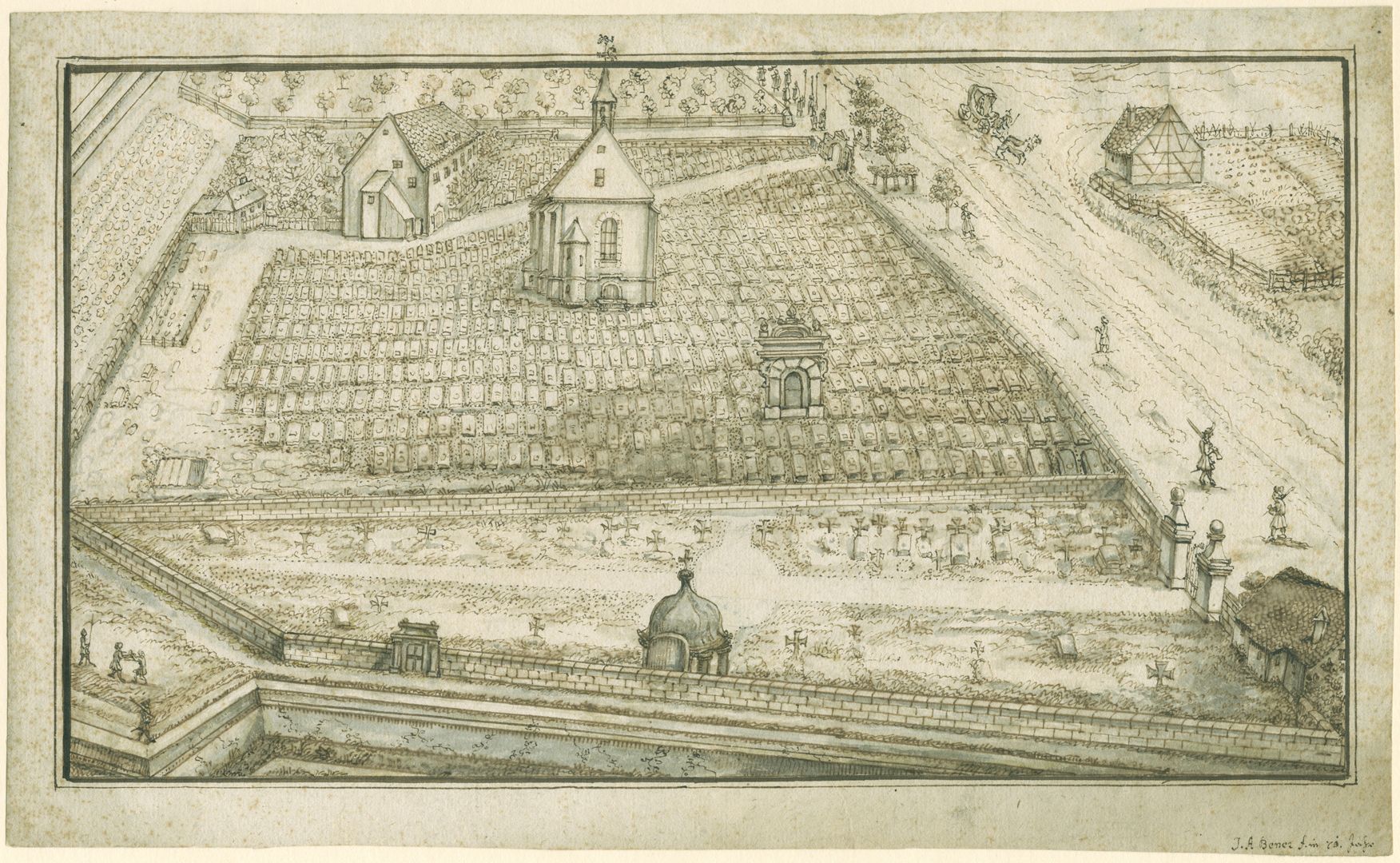

Rochusfriedhof

Johann Alexander Boener, Ansicht des Rochusfriedhofs von West/Nordwest

um 1717

Standort: Nürnberg, Museen der Stadt Nürnberg, Graphische Sammlung: BoenerJA_Nork4964

Stil: Barock

Zeit: 18. Jh.

Foto Graphische Sammlung Nürnberg

Epitaph der Margarethe Vischer, Ehefrau Peter Vischers des Älteren, dat. 1522.

Epitaph der Margarethe Vischer, Ehefrau Peter Vischers des Älteren, dat. 1522.Die Wappenallianz mit den zwei Fischen am Spieß bzw. mit der Hausmarke wird von der Forschung Peter Vischer dem Jüngeren und seiner Frau Barbara Magdalena, geb. Mag (oder Mack) zugewiesen. Peter Vischer der Jüngere starb noch vor seinem Vater im Juni 1528. Der den Wappen beigefügte Spruch findet sich auch, jeweils in einem Schrifttäfelchen, bei zwei Tintenfässern aus der Vischer-Werkstatt, heute im Ashmolean Museum in Oxford, davon ist eines 1525 datiert.

Lit.: Peter Zahn: Die Inschriften der Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg, München 1972, S. 28, Nr. 108 und S. 54-55, Nr. 224.

siehe weitere Fotos: Peter Vischer Grabstätte

Rochusfriedhof

Peter Vischer Grabstätte (1522)

Epitaph der Margarethe Vischer, Ehefrau Peter Vischers des Älteren, dat. 1522. Die Wappenallianz mit den zwei Fischen am Spieß bzw. mit der Hausmarke wird von der Forschung Peter Vischer dem Jüngeren und seiner Frau Barbara Magdalena, geb. Mag (oder Mack) zugewiesen. Peter Vischer der Jüngere starb noch vor seinem Vater im Juni 1528. Der den Wappen beigefügte Spruch findet sich auch, jeweils in einem Schrifttäfelchen, bei zwei Tintenfässern aus der Vischer-Werkstatt, heute im Ashmolean Museum in Oxford, davon ist eines 1525 datiert. Lit.: Peter Zahn: Die Inschriften der Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg, München 1972, S. 28, Nr. 108 und S. 54-55, Nr. 224. siehe weitere Fotos: Peter Vischer Grabstätte

Foto 2020, Theo Noll

Rochusfriedhof

Epitaph des Eucharius Voytt (1566)

Eucharius Voyt war Neberschmied. Inschrift: Zuschreibung der Werkzeuge und Inschrift nach Andreas Strohmeyer in St. Rochuskirchhof Epitaphien /Bürgerverein St. Johannis / 1989 siehe weitere Details: Epitaph des Eucharius Voytt

Die dargestellten Bohrer sind Produkte seiner Schmiede.

Anno 1566. Den 20 Julij Verschiedt / Der Ersam Eucharius Voytt Neber-/

schmidt Dem Gott gnedig sey. / Anno 1587 den 28. Mey: Verschid An- / na Eucharius

Voyten Eeliche Hausfraw / Gott verleie Jr vnd vns alln ein frölige vrste(n)d //

Foto 2019, Theo Noll

Rochusfriedhof

Epitaph des Hans d.Ä. Beheim (1582)

Standort: Nürnberg, Rochusfriedhof, Grabnummer 643

Zeit: 16. Jh.

Rochusfriedhof

Epitaph des Lorenz Strauch (1591)

mit seinem Portrait aus dem Jahr 1591, Malerwappen und Hausmarke

Foto

Rochusfriedhof

Epitaph des Zacharias Rössner (1677)

Zacharias Rössner, Mag-/ dalena seine Ehewürtin vnd/ Erhard Mußler, Anna Ma-/ ria seine Ehewürthin vnd Jh-/ re Leibs Erben Begräbnuß/ 1677 siehe auch: Sebastian Denner

Foto 2018, Theo Noll

Rochusfriedhof

Johann Pachelbel Grabstätte

Erinnerungstafel nach 1950

Standort: Nürnberg, Rochusfriedhof, Grabnummer 308

Foto 2021, Theo Noll

Rochusfriedhof

Friedrich Staedler Grabstätte

siehe weitere Fotos: Friedrich Staedler Grabstätte weitere Epitaphe des Künstlers: Thomas Haydn

Standort: Nürnberg, Rochusfriedhof, Grabnummer N 181

Zeit: 21. Jh.

Foto 2019, Theo Noll

Epitaph des Eucharius Voytt

Epitaph des Eucharius Voytt

Sebastian Denner

Sebastian Denner

Friedrich Staedler Grabstätte

Friedrich Staedler Grabstätte