Die Sebalduskirche als Architektur

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

St. Sebald im Stadtbild von N

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2012, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

St. Sebald im Stadtbild von O (Im Vordergrund der Laufer Schlafgturm)

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2015, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

St. Sebald von SW: Westchor, Turmpaar, basilikales Langhaus mit romanischem Obergaden, Hallenchor.

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2015, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

St. Sebald von NW

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 24. Mrz 2022, Elmar Arnhold

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Baukörper von SW: Der Westchor dreigeschossig, Beinhaus, Peters-, Engelschor. Die romanischen Fenster vom ehemaliges Querhaus als Westwand des Chores zu sehen.

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2009, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Westchor, sogenannter Engels- oder Michaelschor mit Emporenkanzel

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2015, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Inneres des Engelchores

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2018, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

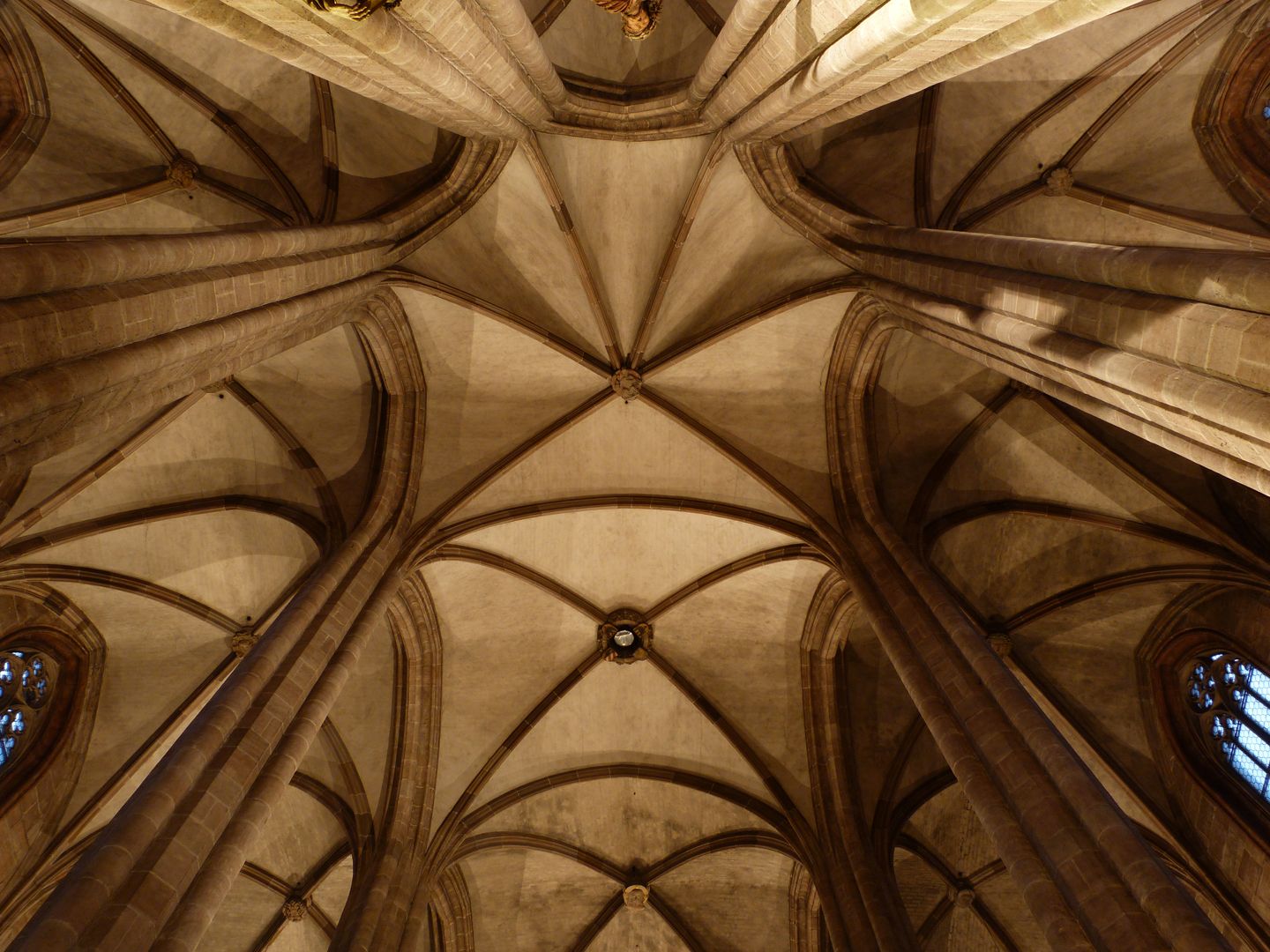

Wölbung des Peterchores als frühgotischer 5/8 Schluss und Vorjoch mit sechsteiligem Gewölbe

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2018, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Hochgotischer Aufriss des Langhauses mit Pseudotriforium, Obergaden und Kreuzrippengewölbe

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2010, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Hochgotischer Aufriss: Arkade, Pseudotriforium und Obergaden

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2020, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Detail des Triforiums (östliches Südjoch, hier als Blende gestaltet)

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 27. Apr 2022, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Schrägansicht vom südlichen Seitenschiff in Richtung NO

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2020, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Blick in das Nordschiff vom Schatzkammerchörlein aus

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 27. Apr 2022, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Blick auf Langhaus vom Engelschor aus

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2018, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Panoramablick von W nach O

Foto 2022, Thomas Noll

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Einmündung des Langhauses in den Hallenchor (vormaliges Querhaus)

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 27. Apr 2022, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Frühgotische Knospenkapitelle

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2013, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Frühgotische Knospenkapitelle

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2012, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Baukörper von N: von r. Nach l.: Westchor, Türme, Langhaus mit Marienportal, ehemaligen Querhaus (Chor) mit Brautportal, Chor mit Sakristei (deren Obergeschoss Schatzkammer)

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2016, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Blick in den Hallenchor nach O

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2022, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Hallenchor von SO

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2011, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Hallenchor von SO

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2021, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Hallenchor von NO

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2021, Theo Noll

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Hohe vierteilige Chorfenster

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2011, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Chor von SW: die schmucklosen ersten zwei Joche entsprechen dem vormaligem Querhaus

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2010, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Reich gegliederte Chorpfeiler

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2022, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Abfolge der Blendwimperge als Oberteil der Chorstrebepfeiler

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2010, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Chornordseite: Transparenz der Glasfenster zwischen den Strebepfeilern

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2015, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Chor nach O

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2012, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Chorumgang mit abwechselnden recht- und dreieckigen Jochen mit jeweils Kreuzrippen und Dreistrahlen

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2018, Theo Noll

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Chorumgang mit neun Seiten eines Sechzehnecks

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2018, Theo Noll

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Schrägansicht des Hallenchores

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2022, Pablo de la Riestra

Die Sebalduskirche als Architektur

13. Jh. bis 15. Jh.

Innerer 5/8-Schluss des Hallenchores

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.

Dr. Pablo de la Riestra, 2022

siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur

Standort: Nürnberg

Foto 2019, Theo Noll