Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

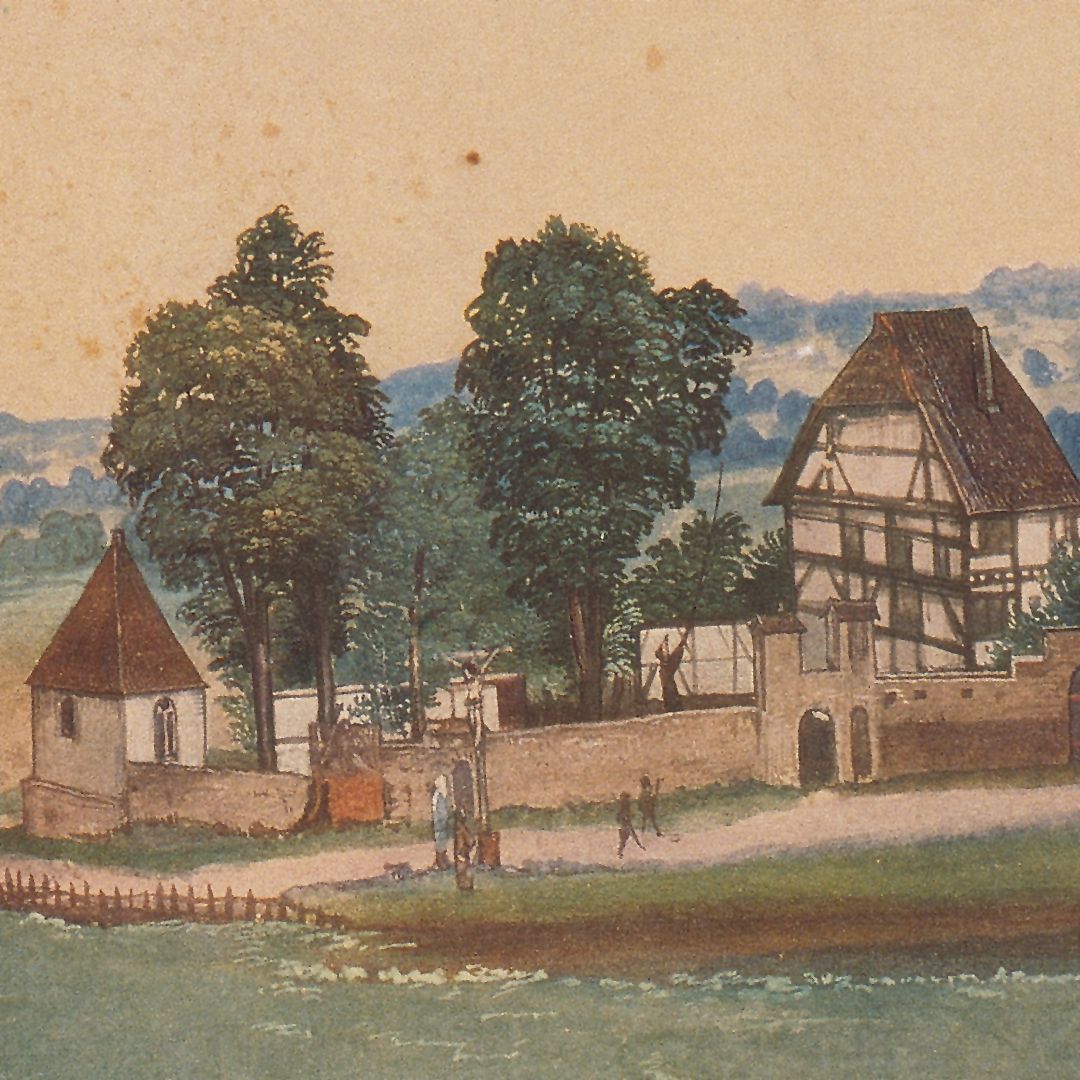

Albrecht Dürer, Kirche und Kirchhof von Sankt Johannis um 1494

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Material: Sandstein

Foto© Kunsthalle Bremen - Karen Blindow

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

Albrecht Dürer, Kirche und Kirchhof von Sankt Johannis um 1494, Detail mit Kruzifix, Maria und Johannes. Links die alte Kapelle des Pestfriedhofs (erste Weihe 1395), an deren Stelle heute die Holzschuherkapelle steht.

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Material: Sandstein

Foto© Kunsthalle Bremen - Karen Blindow

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

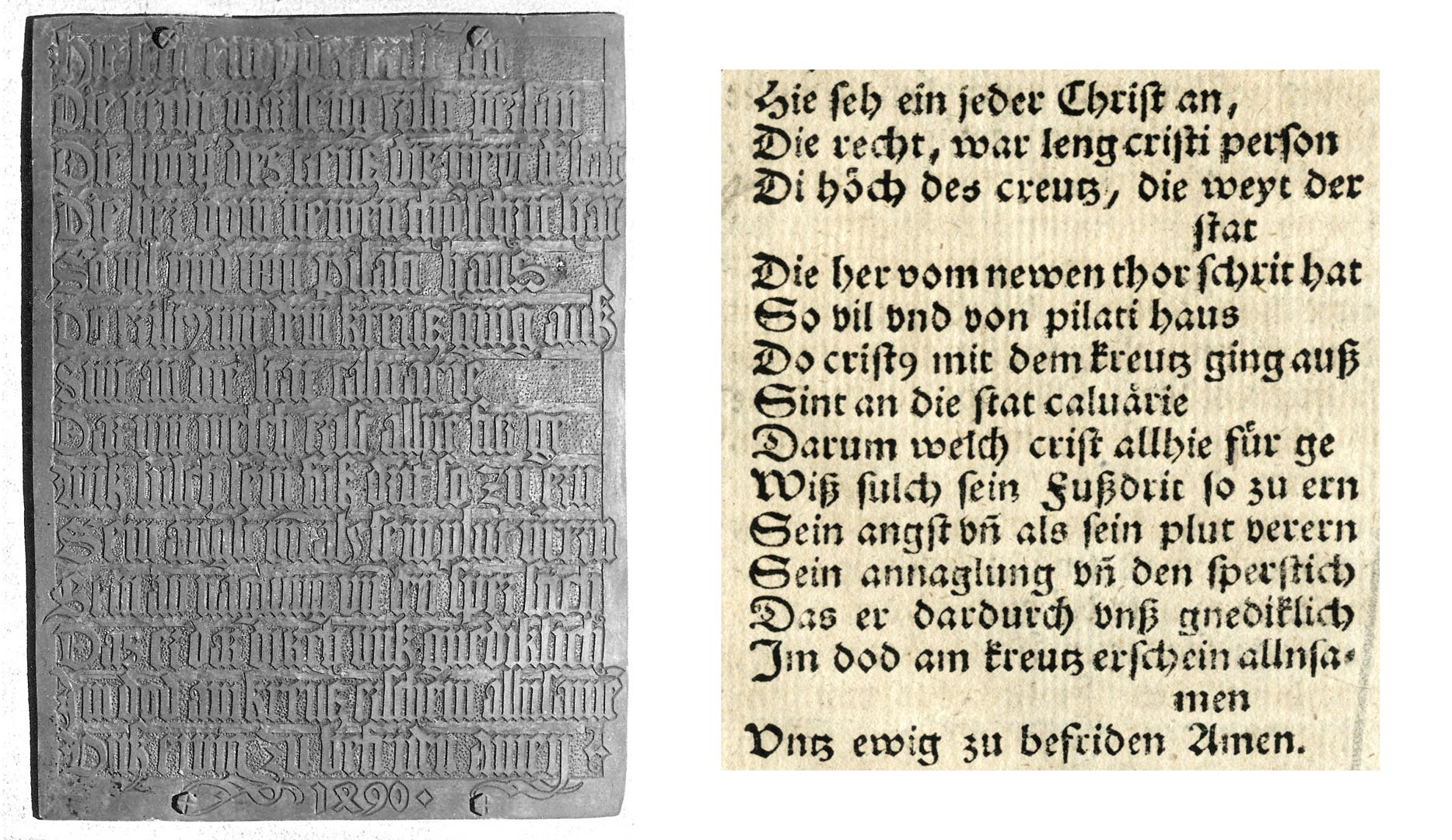

Die ehemals am Kreuz befindliche Inschrifttafel mit dem Datum 1490, heute in der Aussegnungshalle von St. Johannis. Daneben Abschrift bei Johann Martin Trechsel, Großkopff genannt Verneuertes Gedächtnis des Nürnbergischen Johannis-Kirch-Hofs, 1735, S. 160

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Material: Sandstein

Foto

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

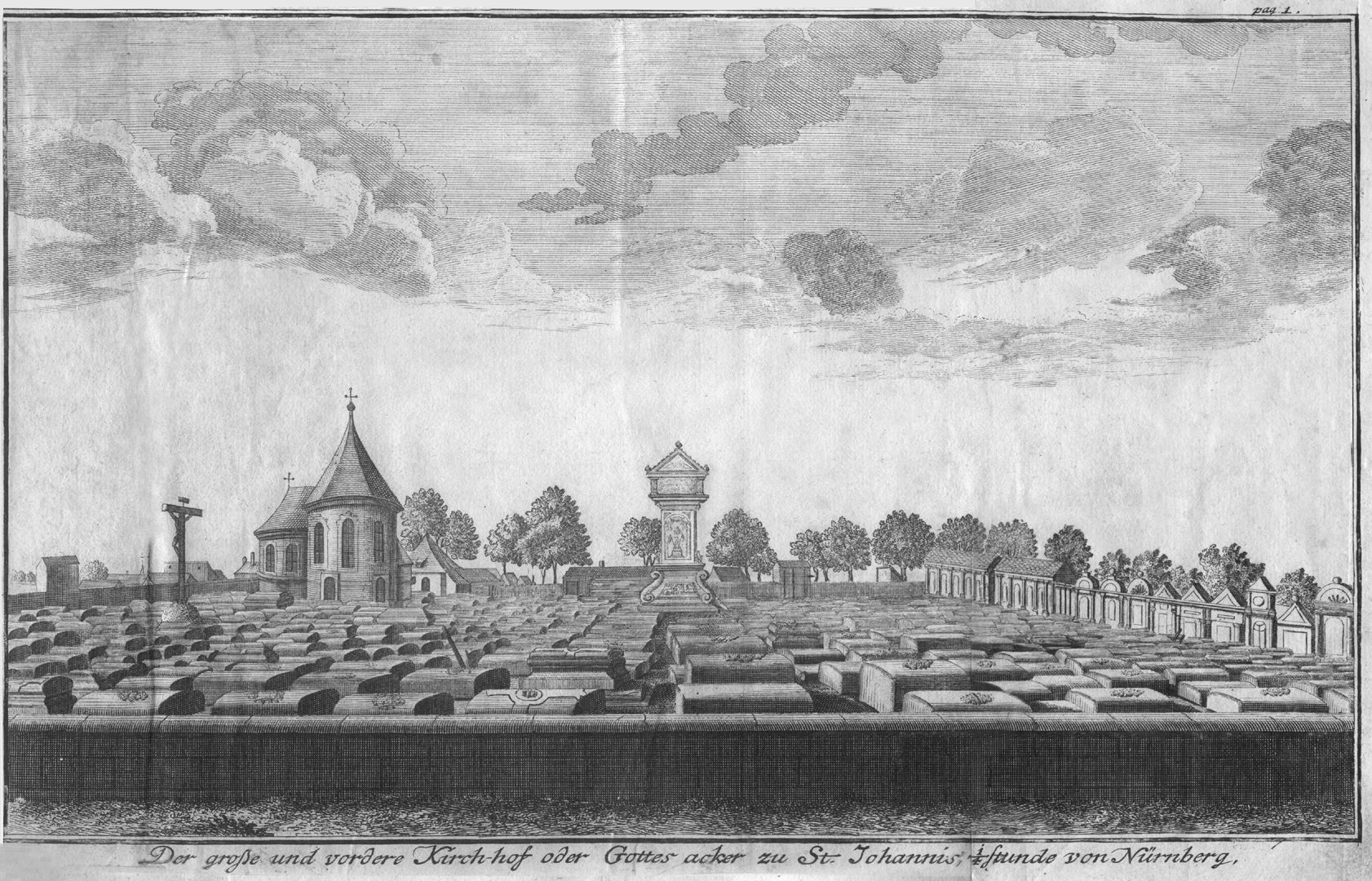

Kupferstich zu pag.1. aus Johann Martin Trechsel, Großkopff genannt Verneuertes Gedächtnis des Nürnbergischen Johannis-Kirch-Hofs, 1735. Das Kruzifix steht allein im Friedhof, die Figuren von Maria und Johannes fehlen.

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Standort: privat

Material: Sandstein

Foto

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

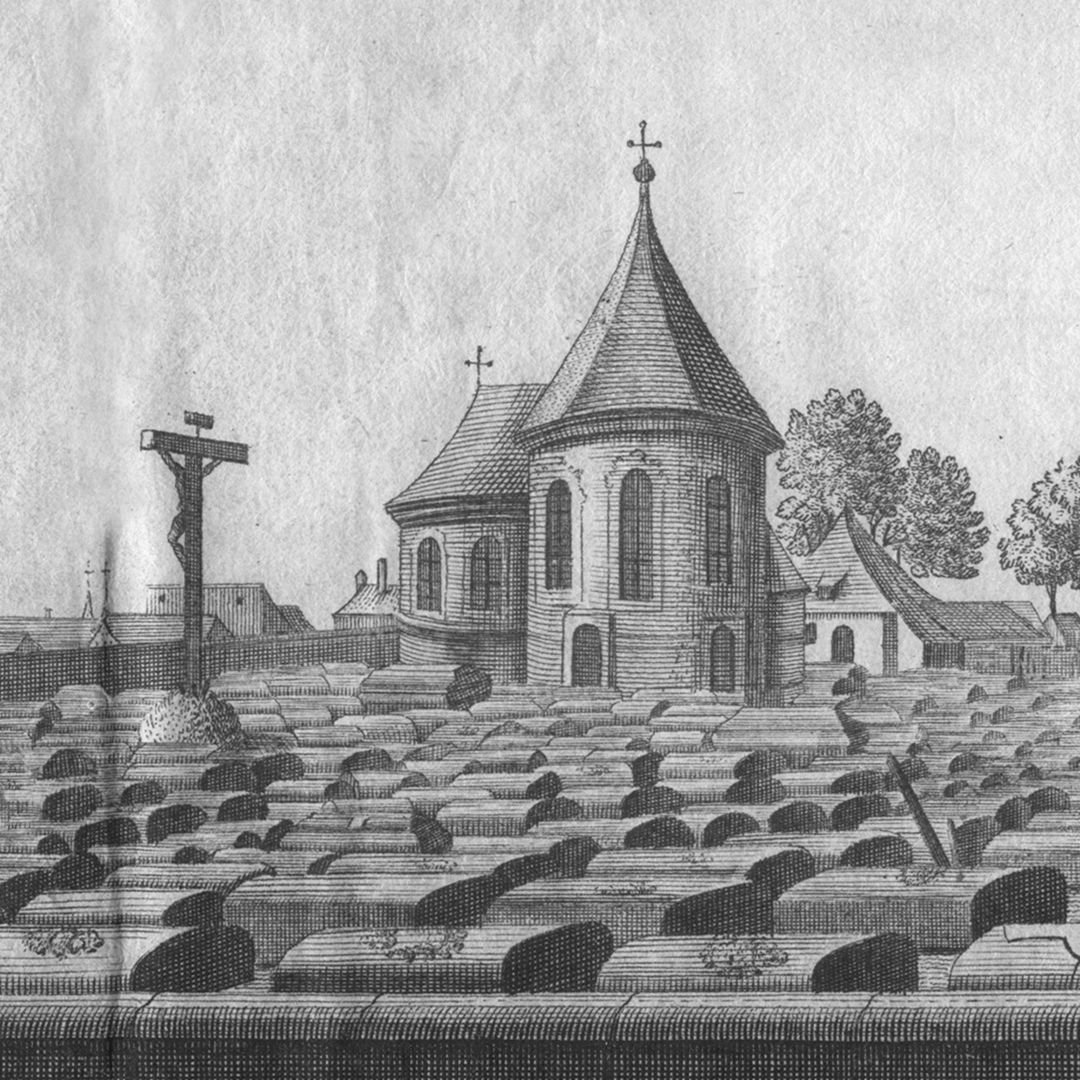

Kupferstich zu pag.1. aus Johann Martin Trechsel, Großkopff genannt Verneuertes Gedächtnis des Nürnbergischen Johannis-Kirch-Hofs, 1735, Detail.

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Material: Sandstein

Foto

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

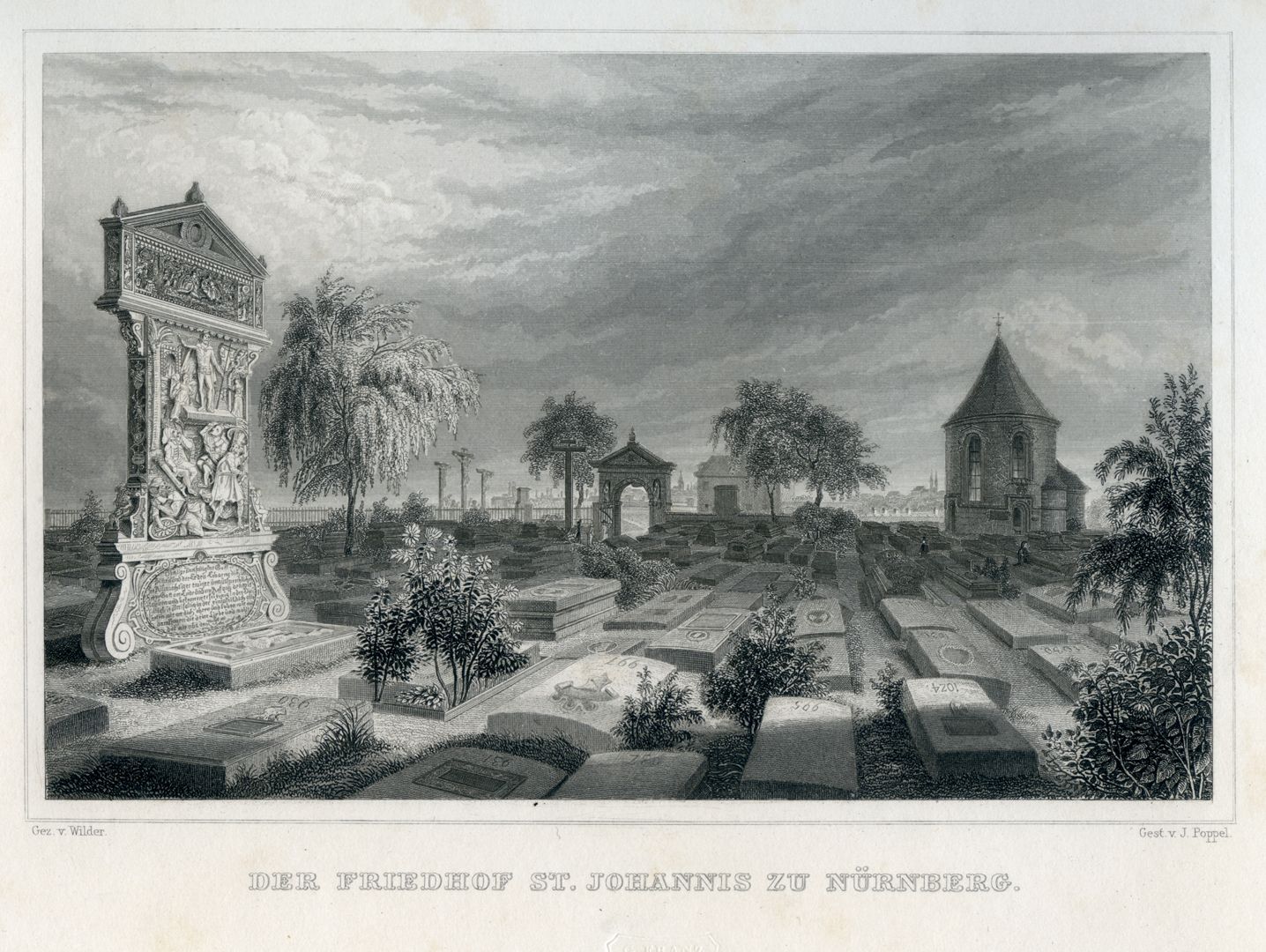

Der Friedhof St. Johannis zu Nürnberg, Stahlstich von Johann Gabriel Poppel nach Georg Christoph Wilder, 1840er Jahre. Rechts von der Münzer-Stele das von Peter Hurrer gestiftete Kreuz ohne den Gekreuzigten.

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Material: Sandstein

Scan Theo Noll

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

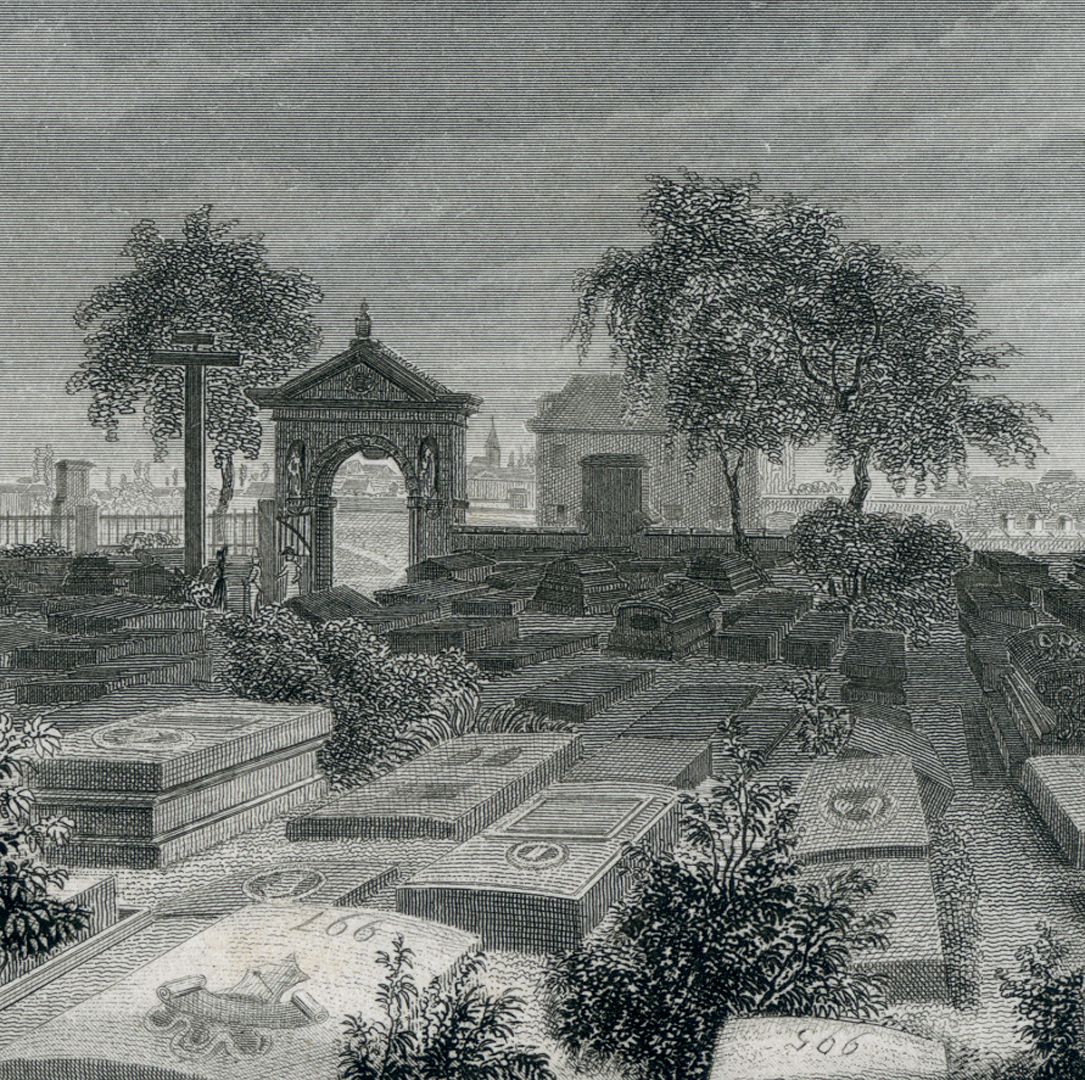

Detail des Stahlstichs von J. G. Poppel nach G. C. Wilder. Die am Ostportal gegenüber dem Kreuz befindlichen Figuren von Johannes (links) und Maria (rechts) sollen vom Kalvarienberg von Adam Kraft stammen.

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Material: Sandstein

Scan Theo Noll

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

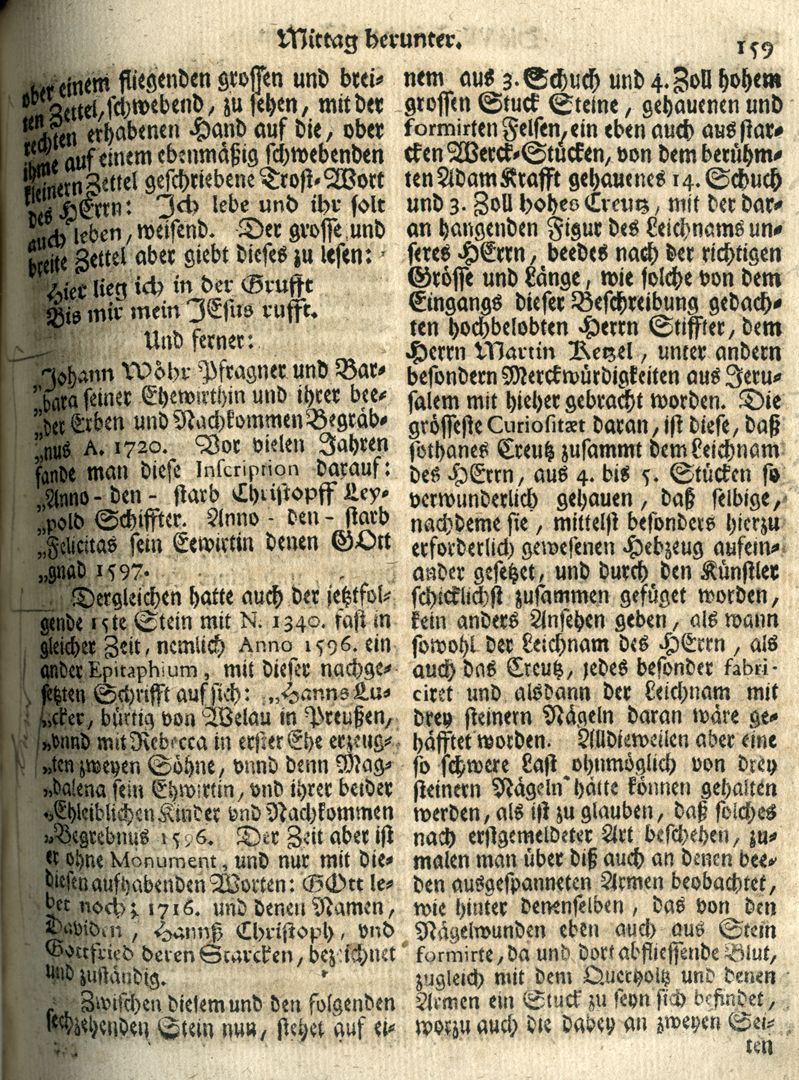

Seite 159 aus Johann Martin Trechsel, Großkopff genannt Verneuertes Gedächtnis des Nürnbergischen Johannis-Kirch-Hofs, 1735 mit Beschreibung des Kreuzes. Die dort erwähnte Stiftung durch Martin Ketzel ist unzutreffend.

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Material: Sandstein

Scan 2022, Theo Noll

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

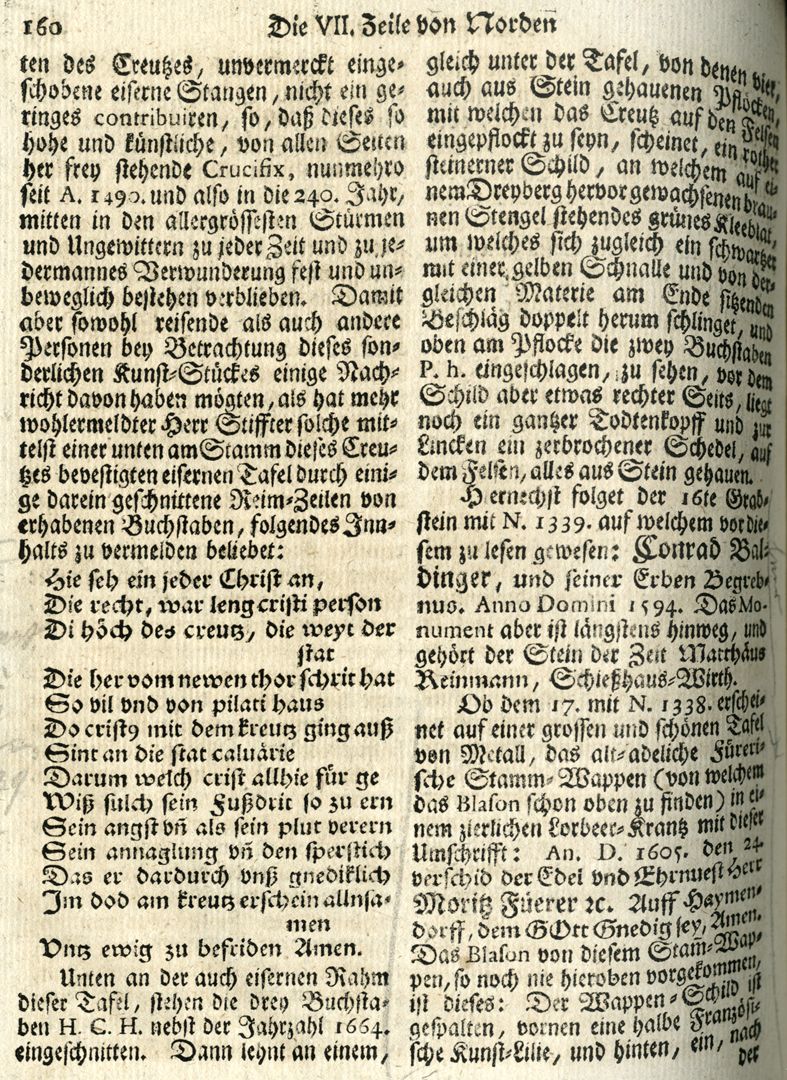

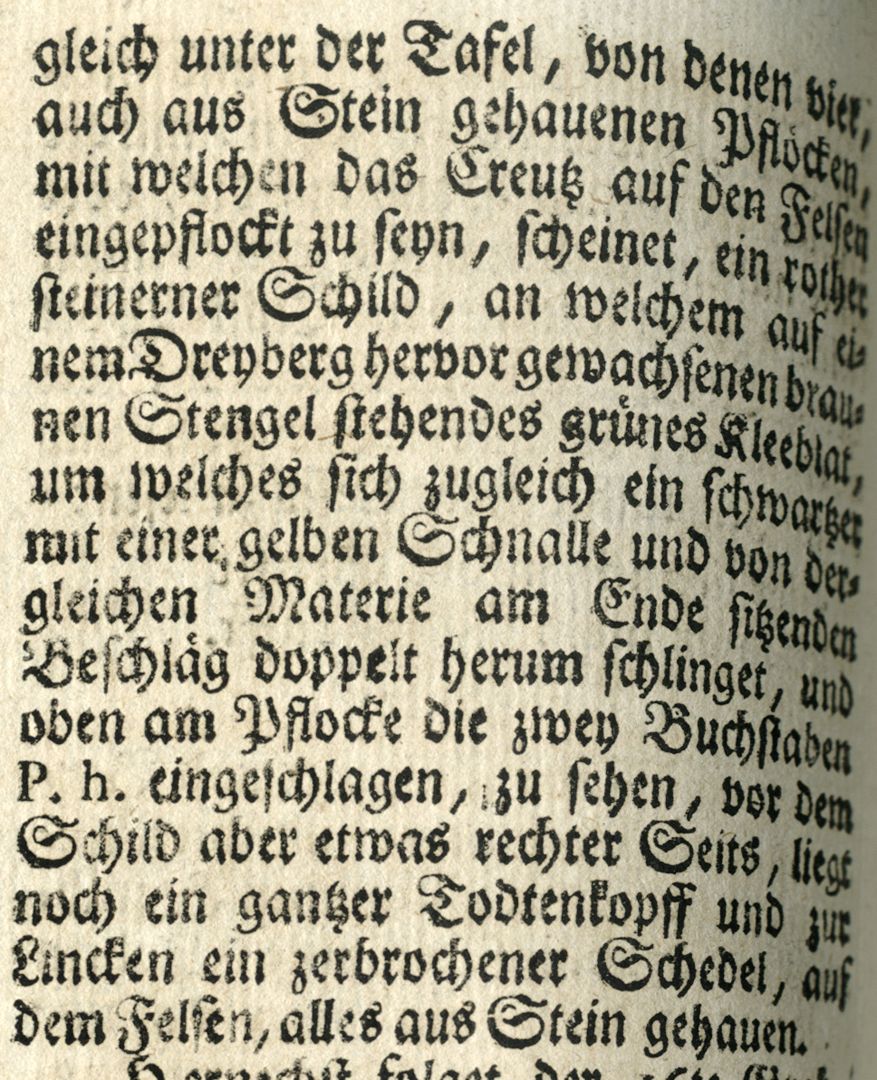

Seite 160 aus Johann Martin Trechsel, Großkopff genannt Verneuertes Gedächtnis des Nürnbergischen Johannis-Kirch-Hofs, 1735 mit Beschreibung des Kreuzes.

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Standort: privat

Material: Sandstein

Scan 2022, Theo Noll

Die von Peter Hurrer gestiftete Kreuzigungsgruppe bei St. Johannis

1490

Seite 160 aus Johann Martin Trechsel, Großkopff genannt, Verneuertes Gedächtnis des Nürnbergischen Johannis-Kirch-Hofs, 1735, Detail mit Nennung der Initialen P.h. für den Stifter Peter Hurrer

Auf der kolorierten Zeichnung Albrecht Dürers mit der Johanniskirche und dem Vorgängerbau der Holzschuherkapelle, der zum alten Pestfriedhof gehörte, ist jenseits der vor der Mauer verlaufenden Straße ein Kruzifixus zu sehen, vor dem die Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf den Gekreuzigten platziert sind. Nachdem der Nürnberger Rat im Juli 1520 endgültig beschlossen hatte, dass alle künftigen Bestattungen außerhalb der Stadtmauern erfolgen sollten, wurde im Laufe der Jahre der Friedhof von St. Johannis wegen des erhöhten Platzbedarfs mehrfach erweitert, so dass sich die Kreuzigungsgruppe später nicht mehr vor, sondern auf dem Friedhof befand, und zwar 16 Schritt vom heutigen Osttor entfernt. Das Kreuz war mit einer 1490 datierten, heute noch erhaltenen Bronzetafel versehen, laut deren Inschrift die Figur des Gekreuzigten die wirkliche Länge Christi aufwies, das Kreuz in seiner wahren Höhe wiedergegeben war und der Kreuzweg vom Haus des Pilatus bis Golgatha die gleiche Entfernung besaß wie die Strecke vom Neutor bis zu diesem steinernen Kreuz.

In Johann Martin Trechsels „Verneuertes Gedächtnis“ wird von einem steinernen Wappenschild mit einem Kleeblatt auf einem Stängel berichtet, um das zweimal ein schwarzer Gürtel (das Wort Gürtel wurde versehentlich weggelassen) mit gelber Schnalle und einem Beschlag am Ende in gleicher Farbe geschlungen war. Das Wappen war an einen der vier in Stein gehauenen Pflöcke für das Kreuz angelehnt, oben an dem Pflock waren die Buchstaben „P. h.“ eingehauen. Andreas Würffel behauptete in seiner „Diptychorum ecclesiarum Norimbergensium succinta enucleatio“, 1766, S. 252, dass der im Januar/Februar 1520 verstorbene und in der Augustinerkirche bestattete Gürtler Niclaus Widmann Auftraggeber des Kreuzes gewesen sei. Tatsächlich lässt sich jedoch der Stifter mit einem anderen Gürtler identifizieren, dies war Peter Hurrer (Meisterrecht 1462, † Januar 1511), auf den sich die besagten Initialen „P. h.“ beziehen. 1514 bestimmte Hurrers Witwe Margareta in ihrem letzten Willen, dass zwei Gulden Pachtzins aus zwei Äckern für den Unterhalt der Kreuzigungsgruppe verwendet werden sollten.

1530 beantragten Nachfahren, wegen Bedürftigkeit den Zins für das Kruzifix, das Peter Hurrer außerhalb des Friedhofs bei St. Johannis zusammen mit den Figuren der Maria und des Johannes habe „da gegen auffrichten und machen lassen“ (also wie auf der Dürer-Zeichnung zu sehen mit Blickrichtung auf das Kreuz) für sich selbst gebrauchen zu dürfen. Der Nürnberger Rat wies das Gesuch zurück, die Einnahmen wurden dem gemeinen Almosen zugeschlagen. Wegen Verwitterungsschäden wurde die Christusfigur, die mit dem Kreuz aus einem Stück gearbeitet worden war, 1795 abgeschlagen; das Kreuz stand noch bis 1860. Der Hinweis auf den Stifter Peter Hurrer ist Herrn Karl Kohn (1940-2021) zu verdanken.

Auf späteren Abbildungen ist das Kreuz allein zu sehen. Die an der Innenseite des östlichen Eingangsportals angebrachten, heute verlorenen Figuren von Maria und Johannes mit Blickrichtung auf das Kreuz sollen laut Nagel vom Kalvarienberg Adams Krafts stammen (Friedrich August Nagel: Der Johanniskirchhof in Nürnberg, in: Monatsblätter der Evang.-luth. Gemeinde St. Johannis, Nov. 1928, S. 2) und können demnach nicht die ehemaligen Assistenzfiguren des Hurrer-Kreuzes gewesen sein.

Als Bildhauer könnte für die Kreuzigungsgruppe zeitlich Adam Kraft in Frage kommen, doch gibt es dazu keine Quellen. Mit den von Adam Kraft geschaffenen Stationen für den Kreuzweg, der beim Tiergärtnertor begann und zur Holzschuherkapelle (Altarweihe 1507, Fertigstellung des Bauwerks 1508) führte, hat die Kreuzigungsgruppe von 1490 nichts zu tun.

Standort: privat

Material: Sandstein

Scan 2022, Theo Noll